搜尋結果

以下是含有宋文笛的搜尋結果,共19筆

-

93閱兵軍力秀為掩蓋驚人真相? 全國公務員被要求寫觀後感

中國大陸93閱兵順利落幕,展現了解放軍軍事現代化的成就,然而專家指出,此舉同時掩蓋了習近平持續清洗高層軍官。同時,全國各地公務員則被要求收看閱兵並撰寫心得回報。

-

關稅戰引爆政局變動!趙春山喊2事必做:對台非常重要

美國總統川普(Donald Trump)在美東時間7月31日公告,台灣對等稅率調整為20%,與印度、越南、斯里蘭卡等國並列。對此,淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山認為,台灣應注意川普關稅戰可能造成的地緣政治效應,因為關稅戰已引發許多國家內部政局的變動,此外,大陸和香港至今仍是台灣最大的貿易伙伴,因此穩定兩岸關係、分散出口降低風險,對台灣而言都非常重要。

-

台灣關稅是15%?外媒:川普已給「最佳稅率」無具體數字

台灣總統賴清德在過去一周接連遭遇多起高調政治挫敗,對其國內外聲望造成衝擊,隨著美國關稅最後期限逼近,外媒指出,情勢恐更將嚴峻。

-

泰晤士報:習近平擬邀川普、普丁出席抗戰80週年 打造三方峰會

隨著中美貿易關係回暖,北京正積極籌劃在今年9月抗戰勝利80週年活動上展現外交突破。日媒披露,中方擬邀美國總統川普與俄羅斯總統普丁同台出席天安門閱兵,打造罕見的三方領袖峰會,若成行,這不僅是川普訪中破冰之舉,也可能重塑美中俄三角關係的政治氣象。

-

賴清德520演說「罕見不提兩岸」 美智庫專家點明原因

台灣總統賴清德今(20日)就職滿1年發表談話,演說全文對於兩岸、中國大陸罕見隻字未提,僅在演說後答覆媒體提問時籲兩岸和平對話、強調「和平無價,戰爭沒有贏家」。美國智庫專家分析,賴清德演說避談兩岸,反映了賴政府擔心中美貿易戰降溫的後續效應;另有專家認為賴此舉試圖讓台灣免於成為地緣政治局勢的攻擊目標。

-

新聞透視》中立國瑞士 見證中美關係破冰

中美關稅談判即將在瑞士登場,大陸國務院副總理何立峰,將過招美國財政部長貝森特。外界好奇為何選在瑞士?從最早中共建政後,雙方大使級會談,就是從瑞士日內瓦談起,一直到兩國關係正常化。而拜登上台後,中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔箎與美國國家安全顧問蘇利文也選在瑞士蘇黎世會晤,對兩造而言,瑞士是中美關係破冰的見證者。

-

美國務院網站 刪PRC僅簡稱China

《南華早報》20日援引消息人士的話披露,美國將裁減數百名駐華外交官,駐華外交機構規模最多將縮減10%,這一重大裁員預計將影響美國籍和中國、香港當地雇員。據了解,在大陸與香港工作美國外交官及當地員工最快21日就會接到通知。

-

蔣德綱快評》疑賴論與過路費

賴清德總統上任後首度出訪太平洋友邦,12月1日抵達美國夏威夷過境,對此美媒CNN指出,賴清德這次過境正值美國政府交接期,意義重大,「經過深思熟慮、是計畫好的舉動」。

-

賀川立場模糊 學者:台灣要彰顯價值

美國總統兩黨總統候選人賀錦麗、川普誰入主白宮後會更支持台灣?英國媒體報導,學者評論2位候選人對台灣都不夠了解,但不論是誰當選,台海爆發戰爭的可能性都不高,不過,台灣仍面臨重要難題,必須讓新任美國總統看見台灣價值,不是只有晶片,而是還有其他合作可能。

-

賀、川當選誰更挺台?學者評台灣要克服1大難題

美國總統候選人賀錦麗、川普誰入主白宮後會更支持台灣?目前兩人對台灣議題立場同樣模糊,川普甚至要求台灣向美國支付保護費。學者評論,兩位候選人對台灣都不夠了解,即便不論是誰當選,台海爆發戰爭的可能性都不高,但是台灣仍面臨重要難題,即讓新任美國總統看見台灣價值,不是只有晶片,而是還有其他合作可能。

-

2027攻台?2035習退休?2049民族復興?外媒解析陸3目標

明天10月1日是中共建政75周年,距離2049年這個「百年奮鬥目標」還有25年。展望未來25年,3個年份反覆湧現:2027年、2035年和2049年。他們各自被中共賦予了目標和意涵。在中國大陸「國慶」來臨之際,BBC分析:2027年中共會進攻台灣嗎?2035年中國國家主席習近平會退休嗎?2049年中國能成為現代化強國嗎?

-

李強今訪澳洲 學者:經貿合作外企圖突破美國圍堵

大陸國務院總理李強今日將抵達澳洲訪問,學者認為,李強出訪除了有經貿合作上的考量外,也是想透過提升雙邊關係,企圖從美國圍堵中國的策略中突圍。

-

陸環台軍演給賴考驗 專家:真正的「懲罰」還沒到

中共解放軍東部戰區今(23)日起對台灣展開2天「聯合利劍-2024A」演習,範圍比先前更大,稱是要對台獨分裂勢力的「懲戒」,CNN評論,這是賴清德總統上任後的第一個考驗。外媒引述多名專家指出,從名稱來看,解放軍恐怕會有更多軍演,甚至有專家直言,此次軍演像是未來更多、更大型軍演的「前奏」,「對台灣真正的懲罰恐怕還沒到」;另外也有專家認為,此次軍演並非針對賴清德總統的就職演說,而是解放軍的長期戰略準備之一。

-

布林肯賀賴就任 日本期待深化合作

賴清德總統520就任並發表演說,美國、日本政要都表達祝賀,並期待與台灣深化合作;外媒關注兩岸論述部分,提到賴強調將延續前總統蔡英文的「四個堅持」,維持台海現狀,尋求兩岸關係穩定,共同追求和平與繁榮。在對大陸釋出善意的同時,賴也含蓄地抨擊北京,雖然示硬但有所克制。

-

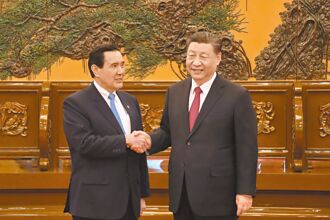

外媒:和平統一 是北京首要選擇

大陸國家主席習近平10日在北京會見前總統馬英九,引發國際媒體關注。綜合美國有線電視新聞網(CNN)和《紐約時報》等媒體分析,馬習二會旨在彰顯和平統一仍然是北京的首要選擇,同時意在促使即將於5月20日就職的賴清德政府,在對大陸政策上採取更寬鬆的政治立場。

-

美智庫:陸將繼續威嚇台灣

民進黨政府成功三連任令西方緊盯台海情勢,而美國智庫大西洋理事會(Atlantic Council)預期未來中國繼續藉由軍演及經濟制裁等手段威嚇台灣。儘管台灣經濟在新總統賴清德領導下估計維持現狀,但若中國對台灣實施海上封鎖,恐波及全球經濟。

-

賴清德拚「兩岸和談」有難處?美媒揭現狀:恐遭最大施壓

2024是全球大選年,超過40國將選出國家領袖,由台灣打頭陣,選出賴清德和蕭美琴為下任總統與副總統,民進黨也實現連續三屆執政。賴清德在勝選感言中表示,他將在對等尊嚴的前提下,與中國進行對話交流。然而此番善意卻遭到北京當局拒絕,怒批民進黨勝選「不代表島內主流民意」。外媒亦指出,在賴清德執政下,兩岸不僅無法重啟和談,更可能面臨「最大施壓」。

-

投票前夕》北漂、斜槓、月光族 外媒聚焦台灣年輕選民心聲

台灣2024總統大選即將於明天(13日)投票,不論誰勝選,國際媒體都認為這場選舉的結果足以影響全世界局勢,尤其中美關係。英國廣播公司、中東半島電視台、澳洲廣播公司在投票前夕的報導都把重點擺在年輕選民身上,台灣年輕人對於執政黨幻滅之餘想藉由本次大選追求改變,也明確表示經濟、就業、低薪、住屋問題更重要。

-

陸宣布新防長 董軍爆冷出線!或與2大布局有關

中國十四屆全國人大常委會第七次會議29日做出決議,任命前海軍司令員董軍接任李尚福,出任國防部長一職,也是中國首位海軍背景出身的國防部長。外媒分析指出,由於董軍熟悉台海及南海事務,這項人事任命或許暗示了北京將南海視為中美競逐的優先領域。而另一方面,由於董軍並未受到美國制裁,他的出任或許有助降低中美軍事溝通的障礙。