搜尋結果

以下是含有軍機處的搜尋結果,共16筆

-

康熙在位61年遲遲不退 晚年也未立儲 關鍵原因曝

康熙帝在位六十一年,開創盛世,也留下清朝最撲朔迷離的權力傳承。臨終前他未明言傳位人選,朝野議論沸騰,直到三日後遺詔宣布四阿哥胤禛登基為雍正。《搜狐網》歷史專欄指出,這場權力更替雖看似平靜,卻暗藏波濤,康熙為何堅持不退位?雍正又如何在無聲之中接掌天下?真相藏在一場帝王的忌憚與一位皇子的深謀。

-

晚清光緒變法失敗 背後大魔王太強大 陷3困境

光緒帝雖名義上是大清皇帝,卻長期受制於慈禧太后,無法掌握實權,即便他在西元1898年推行戊戌變法,也因慈禧掌控官僚與軍權而無法落實;改革失敗後,更被軟禁於瀛台。事實上,光緒之所以不殺慈禧、奪回實權,主要面臨三大現實困境,包括:違反孝道恐引發民心反感、官僚集團分裂造成政局動盪,以及列強可能干涉加劇國家危機。這三重壓力,使他一生只能在束縛中掙扎。

-

明代特殊官職 只有七品 權力卻僅次於皇帝

古代官制不斷演變,核心趨勢始終是強化中央集權、削弱地方權力,並在皇權與相權之間不斷傾斜,最終形成皇權獨尊的格局。特別的是,明清時期有一個特殊公職,雖然官階不高,但直屬上司是皇帝,就連高官也要忌憚三分。

-

雍正身邊「打雜的」 竟是最恐怖特務 靠1武器奪人首級

清朝雍正皇帝繼位後整頓吏治,創立密摺制度監視臣民,還設立軍機處,在高效處理軍務的同時,削弱了官僚階層的權力。關於他的軼事,民間廣為流傳,其中包括小說、電影常見的血滴子,據說就跟雍正手底下的特務機關「黏竿處」有關。

-

清朝為何不見宦官干政 4手段太高招

歷史上不少朝代都曾出現宦官干政的情況,最知名的包括秦朝的趙高、明朝的魏忠賢等人,而在漢朝、唐朝,宦官甚至能任意廢立皇帝,可說是權勢滔天,不過到了清朝,卻沒有一個宦官能夠在朝政上興風作浪,背後有4大關鍵。

-

清朝皇帝很寂寞 不能留宿後宮 一年只有3天和皇后同房

古代皇帝除了管理國家大事,延續血脈也是重要任務之一,古裝劇中經常能看見皇帝和不同妃嬪過夜的情節,然而現實卻和大眾想像的不一樣,大陸歷史學者紀連海指出,皇帝寵幸妃嬪其實有繁瑣的流程和規矩,比如皇帝不能在妃嬪宮中過夜,且只有除夕、大年初一、大年初二這3天可以留宿在皇后宮中。

-

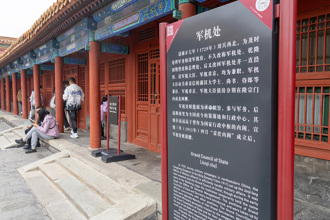

清朝獨有單位 雍正設軍機處不只辦公 暗黑心機曝

清朝雍正皇帝以勤政聞名,在位13年的苦心經營,為康雍乾盛世起到了經濟支撐作用,不但在行政機構方面做了重大改革和調整,也整頓了腐敗的吏治,使財政收入明顯提高。此外,雍正還設立了「軍機處」,在高效處理軍務的同時,削弱了官僚階層的權力,把中央集權推向高峰。

-

紫禁城牌匾被射一箭 嘉慶帝1句話 200年來沒人敢拔

北京故宮舊稱紫禁城,於明代永樂18年(1420年)建成,是世界現存最大、最完整的木質結構古建築群,也是明清兩朝皇帝居住的地方,四周有重兵把守。不過遊客參觀故宮時,仔細觀察便會發現,內廷第一道城門「隆宗門」的牌匾上竟插著一支神祕斷箭,歷經200多年來無人取下。

-

康熙最長壽兒子 躲過「九子奪嫡」 還操辦哥哥雍正喪禮

清朝康熙帝共有35名兒子,其中24名存活下來,並有9名皇子參與了皇位爭奪,史稱「九子奪嫡」,皇四子胤禛脫穎而出,成為繼任皇帝「雍正」後,兄弟們不是被殺、被貶,就是被囚禁,然而皇十二子胤祹卻得以逃過劫難,活到79歲善終,在世時甚至備受器重,主持了康雍乾三朝的重大喪儀。

-

皇帝沒那麼勤勞 每天清早開朝會? 專家揭真相

在古裝劇中經常能看見,皇帝和眾多宰相一早聚集在大殿中,討論政務該如何處理的畫面,不過大陸復旦大學歷史系副教授姜鵬指出,古代皇帝其實很少舉辦大朝會,通常都是一小批人、一小批人分開接見、商討事務,以防止宰相互相串通、欺騙皇帝。

-

氣變會 愈開愈焦慮

8日首場「國家氣候變遷對策委員會」(以下簡稱氣變會)登場,閉門會議的討論內容諱莫如深,引起民間反核、擁核熱戰。坊間普遍認為,此次會議只是賴總統的起手式,預為鋪陳,為賴總統能源轉型試水溫,為掩護核能復興找下台階。

-

時論廣場》氣變會 愈開愈焦慮(魏國彥)

8日首場「國家氣候變遷對策委員會」(以下簡稱氣變會)登場,閉門會議的討論內容諱莫如深,引起民間反核、擁核熱戰。坊間普遍認為,此次會議只是賴總統的起手式,預為鋪陳,為賴總統能源轉型試水溫,為掩護核能復興找下台階。

-

軍機處、侍從室與賴清德的委員會

日前賴清德總統宣布將成立「國家氣候變遷對策委員會」、「全民防衛韌性委員會」與「健康台灣推動委員會」,引起外界不少爭議。總統成立委員會非始自賴清德,李登輝、陳水扁、馬英九與蔡英文都曾經成立各種性質不同的委員會、辦公室或工作小組。但賴清德成立委員會之所以引起軒然大波,主要是因為3個委員會所涉及的範圍,幾乎已經涵蓋行政院主要部會的業務,尤其「全民防衛韌性委員會」更是如此。再加上賴清德從政以來,給外界的印象就是作風強勢、控制慾強、偏好挑戰既有體制或慣例,不免令人擔憂委員會日後會成為「太上行政院」,讓政府成為賴清德「一個人的武林」。

-

清朝附屬國想改名 嘉慶帝看透野心:倒過來念 沿用至今

越南在古代有多個國號,史書一般將其稱為「安南」或「交趾」,不過隨著出身廣南阮主家的阮福映奪權,建立阮朝後,曾請求清朝皇帝御賜新國號為「南越」,結果被嘉慶帝看透野心,下令將國名首尾顛倒,並且沿用至今。

-

歷史劇演錯了 清朝皇帝沒有每天上班 連開會地點都不同

皇帝上朝是清宮劇中常出現的場景,皇帝和大臣們一早聚集在大殿中,討論政務該如何處理,然而大陸歷史學者指出,皇帝和大臣上朝並不在大殿中,而是在室外,而且隨著時代演變,上朝的次數也越變越稀少。