搜尋結果

以下是含有邵廣昭的搜尋結果,共10筆

-

海洋環境管理國際研討會登場 台印簽署MOA共推永續治理

為凝聚全球海洋保護共識、深化國際合作,海洋委員會海洋保育署今(15)、明(16)兩日舉辦「2025海洋環境管理國際交流研討會」,邀集台灣及美、法、日、韓、菲律賓、馬來西亞、印尼、印度等9國、共47名專家學者齊聚,更有美國環保署等重要機構共襄盛舉,吸引超過300名與會者共同參與。

-

台灣魚類研究登國際!百年分類史揭密 爆發現「逾400新種」

台灣魚類研究成果再添一筆。國家海洋研究院近日於學術期刊《Marine Research(海洋探索)》第5卷第1期刊出文章〈A Review of the Taxonomic History of Taiwan's Fishes(台灣魚類分類歷史回顧)〉,由魚類學者邵廣昭與何宣慶共同撰寫,詳實記錄台灣魚類分類研究百年來的發展脈絡與代表性成果,展現台灣在國際魚類學界的重要地位。

-

海保署《與海共生I》專書 系統化解讀台灣海洋保護區

海洋保育法於7月1日正式施行後,海洋委員會海洋保育署11日發行首部台灣海洋保護區制度專書《與海共生I:海洋保護區之理念與制度》,系統梳理海洋保護區制度演進、國際趨勢與國內管理法制架構,作為推動我國海洋保護區政策的重要知識工具。

-

國家海洋日前夕 海洋保育貢獻楷模出爐:5團體5個人獲獎

海洋委員會5日公布「114年度第三屆海洋保育貢獻楷模獎」名單,共有5組團體與5位個人獲獎,涵蓋學術界、社區、漁會、NGO、社會企業及國小等多元領域,展現台灣民間對海洋保育的行動實力。主委管碧玲強調,這批得獎者將為7月即將施行的《海洋保育法》奠定厚實社會基礎,並於2025國家海洋政策白皮書發布會中接受頒獎肯定。

-

台電2025環境月 大甲溪電廠水系生態廊道達國際指標

台電2025環境月今(30)日開跑,繼台西風場蝙蝠棲地移居、興達電廠永安溼地飛鳥棲地營造後,台電成功打造大甲溪電廠水系生態廊道。為接軌國際生態保育趨勢,台電自主推動大甲溪馬鞍壩區域OECM示範工作,其生態保育成果及未來規劃獲第三方公正機構查核符合國際標準。

-

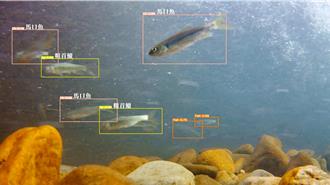

大甲溪生態廊道導入AI辨識 台電要拚聯合國OECM認證

台電2025環境月今(30)日開跑,繼台西風場蝙蝠棲地移居、興達電廠永安溼地飛鳥棲地營造後,再成功打造大甲溪電廠水系生態廊道。為響應聯合國OECM(其他有效保護區)將法定保護區生態保育擴大至其他場域精神,自主推動大甲溪馬鞍壩區域參加OECM示範查核計劃。未來我國如正式公告認證標準,其生態保育成果,有望率先成為通過政府OECM認證的企業之一。

-

邵廣昭命名60種世界魚類 獲頒海洋一等專業獎

中央研究院研究員邵廣昭博士自1970年代起,致力於台灣魚類分類與生態調查,不僅命名超過60種世界新種、發表逾800筆台灣新紀錄魚類,更建立《台灣魚類資料庫》,奠定台灣在國際海洋學術上的關鍵地位。海洋委員會主委管碧玲12日頒發獎章給他,副總統蕭美琴也致電恭賀。

-

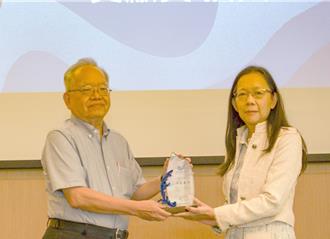

邵廣昭教授榮獲「功在海洋」獎 將畢生研究成果捐給國海院

台灣魚類學家邵廣昭教授無償將畢生研究調查成果納入國家海洋資料庫及共享平台(NODASS),供民眾公開使用。國家海洋研究院於今(26)日特別藉「113年國家海洋資料庫及共享平台應用講習會」,頒贈「功在海洋」獎座給邵廣昭,感謝他對海洋研究的無私奉獻。

-

捕撈過度 24魚種逾半無法繁衍

台灣周邊海域魚種占全球魚種10分之1,綠色和平與國內大學調查發現,因捕撈過度,24種現流仔魚類未達成熟體長,代表這些魚種逾一半個體沒有繁衍能力,其中銀雞魚、星雞魚、紅甘、白鯧與黑喉僅1成能繁衍後代。學者強調,現有海洋保護區管制鬆散,呼籲海洋保育法盡速三讀,實現分級管制、管理更加嚴格的「海洋庇護區」,進一步保護海洋。

-

過度捕撈致24魚種逾半沒繁衍能力 學者籲海保法盡速三讀

台灣周邊海域魚種占全球魚種10分之1,綠色和平與高雄科技大學水產養殖調查發現,因捕撈過度,24種現流仔魚類未達成熟體長,代表這些魚種逾一半個體都沒有繁衍能力,其中銀雞魚、星雞魚、紅甘、白鯧與黑喉更加嚴重。學者強調,現有海洋保護區管制鬆散,呼籲海洋保育法盡速三讀,實現分級管制、管理更加嚴格的「海洋庇護區」上,進一步保護海洋。