‧唐朝人抢着当和尚?

‧唐朝人不吃猪肉?

‧唐朝男人迎娶闯关会有生命危险?

‧唐朝女人不需要上医美诊所?

‧唐朝已经有大卖场?

‧唐朝很多违章建筑?

‧唐朝就有离婚协议书?

‧唐朝人随口就来句唐诗?

大唐风俗文化全纪录!

唐朝是中国歷史辉煌的王朝之一,无论是政治制度、经济水准、军事力量、人口数量,还是国土疆域、国际影响力,都是世界上数一数二的强大国家。首都长安成为世界的中心,群贤毕至,万国来朝;各色人种、文化,各种风俗、习惯,各种知识、观念交流碰撞,形成唐朝社会独一无二的生活图景。

【精彩书摘】

介绍对唐朝百姓生命健康造成重大威胁的一些疾病时,提到最多的就是传染病。

不仅是唐朝的老百姓,其实不管什么时候,只要提到传染病,谁听了都害怕。前两天约一个朋友喝茶,她来的时候竟然带着十岁的小女儿。那天是周二,正是孩子上课的时间,我很纳闷怎么把女儿带出来了。她担忧地说:「学校有人中了流感,怕孩子被传染了。」

你看,一个小小的流感,我的朋友就担心成这样,更何况那些有可能要人命的传染病。不知道你对SARS和新冠肺炎是否余悸犹存?疫情之下,好多人连班都不上了,整天手里拎着酒精,走哪喷哪,好像所有东西都带着病菌一样。这也难怪,疫情猛于虎,可能会要人命。

那些躲都躲不掉的「疫」

其实说起来,传染病一直都是歷朝歷代政府心里的阴影,大唐也不例外。千万不要以为一场疫情造成的结果,不过是丢失一些生命这么简单(当然,这本身已经不是小事)。如果疫情无法控制,小则直接危害老百姓的生命安全;大则社会的安定和经济的发展会受到很大的影响。不用看唐朝,SARS和新冠肺炎就是典型的例子。除了卖口罩和酒精以外,很多商家都关门不做生意,街道上冷冷清清。每天人心惶惶,谁还有心思进行经济建设啊!

好在我活了几十年,就遇到这两次。不过如果时间往回倒推一千多年,唐朝的疫情可是时不时就会闹一次。翻开《新唐书》和《旧唐书》,随便摘录几段,就能看出来大唐疫情发生的频率:

贞观十年(西元六三六年)关内河东大疫;贞观十五年(西元六四一年)三月泽州疫;

贞观十六年(西元六四二年)夏谷泾徐戴虢五州疫; 贞观十七年(西元六四三年)夏,潭、濠、庐三州疫;

贞观十八年(西元六四四年)庐、濠、巴、善、郴五州疫;

贞观二十二年(西元六四八年)卿州大疫;永徽六年(西元六五五年)三月楚州大疫;

永淳元年(西元六八二年)六月关中初雨,麦苗涝损,后旱,京兆、岐、陇螟蝗食苗并尽,加以民多疫疠,死者枕籍于路,诏所在官司埋瘗;

垂拱三年(西元六八七年)是春,自京师至山东疫疾,民死者眾;

景龙元年(西元七〇七年)夏,自京师至山东、河北疫死者千数;

宝应元年(西元七六二年)江东大疫,死者过半;

广德元年(西元七六三年)是岁,江东大疫,死者过半;

贞元五年(西元七八九年)是夏,淮南、浙东、浙西、福建等道旱,井泉多涸,人渴乏,疫死者眾。

看这个记载,疫情发生的频率非常高,几乎每过几年就会有一次,要嘛「死者眾」,要嘛「死者千数」,听起来实在非常吓人。再看看每次疫情发生的区域,几乎都会遍及好几个州府。可以想像,当时的老百姓真的是受够了疫情之苦。

为什么这些疫情会频繁发生呢?和当时的自然条件与社会状况直接相关。

有句话说:「大灾之后必有大疫。」古代的人们对自然灾害的预防与控制能力比较薄弱,所以自然灾害很多,例如虫灾、水灾、旱灾后,自然环境受到破坏,病菌马上见缝插针地开始祸害起来。

战争也是造成疫情的一大重要原因。古代打仗经常都是长途跋涉,往往从南方行军到北方,或者由北方行军到南方,气候变化常常让部队里的士兵身体不适,也就是水土不服,容易滋生病菌,导致疫情发生。

当然除了这些,当时人们的卫生习惯、饮食习惯与居住环境也是造成疫情大面积泛滥的原因。那么面对疫情,政府会採取哪些措施来预防和控制呢?

那些来自朝廷的关怀

疫情这么严重,过几年就来一次,看着老百姓受苦,谁最着急呢?皇帝,他的心里其实比谁都着急。

唐玄宗李隆基是一个把老百姓健康时时刻刻挂在心上的好皇帝,他知道民间疫情严重,于是亲自设计配方「广济方」,专门应对疫情防控的方子。他把这个方子下发到全国各地,让老百姓按这个方子防疫。

可是方子发下去后,唐玄宗还觉得不放心,万一有人看不到,或者看到后又忘了怎么办?于是他又下了一道诏书:

朕顷者所撰《广济方》,救人疾患,颁行已久,计传习亦多,犹虑单贫之家,未能缮写。闾阁之内,或有不知。倘医疗之时,因致横夭,性命之际,寧忘恻隐。宜命郡县长官,就《广济方》中逐要者,于大板上件录,当村坊要路榜示。仍委採访使勾当,无令脱错。

意思是说,为了能让更多人看到广济方和记住它,无论是乡间还是城市,各地的官员要把这个方子刻在路旁的木板上,以便时时刻刻提醒老百姓防疫。

你看,还真的是为老百姓操碎了心的好皇帝。

像唐玄宗这样关心疫情的好皇帝不只一个,文宗皇帝也非常重视传染病的防控工作,特别是疫情严重地区老百姓的生活,送医送药,下诏书减免户税,并下诏要求地方官员妥善处理无人收管的尸体,防止再次传染。

除了这些细微的关怀以外,想要更好地预防疫情发生,其实更有效的办法,还是对医学常识的普及和教育。这一点,大唐皇帝也想到了,再来看一条唐玄宗的诏书:

开元十一年七月,诸州置医学博士敕。敕,神农辨草,以疗人疾,岐伯品药,以辅人命,朕全览古方,永念黎庶,或营卫内癕,或寒暑外攻。因而不救,良可难息。自今远路僻州,医术全无,下人疾苦,将何侍赖?宜令天下诸州,各置职事医学博士一员。

什么意思呢?就是说,老百姓的健康问题实在让皇帝感到非常担忧,于是便在各州设立医学博士一名,藉此促进该地区的医疗卫生工作。

前面提过医学博士,他带着一个助手和一、二十名医学生,组成当时官办的地方医疗机构,承担各地区的医疗教育工作,当然,同时也承担着传染疾病的防控工作。

讲到这里,忽然想起智严和尚。他当时住在疠人坊,其实就是隔离痲疯病人的医院。这是大唐政府对传染病防控的一种手段─将传染病人隔离治疗。不用说,这当然对预防病情的蔓延与扩散,有着积极的作用。

而从《高僧传》的另一则故事,还能看到这种隔离医院的入住方式和供给:

收养疠疾,男女别坊,四时供承,务令周给。

意思是说,被隔离在这些医院的传染病人,男女要分开入住,病坊会按时提供饮食和药物给他们。

传染病要治,更要防患于未然

有句话说:「祸从口出,病从口入。」这个道理其实在唐朝时就意识到了。关于疫情,他们早就想到,除了医药的防控外,养成良好的生活习惯也至关重要。唐初一位叫巢元方的医学家写过一本医书《诸病源候论》,当中就提出饮食卫生的概念,指出人们食用正常的肉类食品不会有问题,但一定不要吃那些患传染病死亡或吃了毒草死亡的动物,否则也会感染病毒,导致死亡。另外孙思邈的《千金要方》还提到关于水净化处理的问题,这个办法其实非常简单,就是将配好的药材沉入井中,藉此发挥改善水质、防控疾病的作用。他说:

一人饮,一家无疫;一家饮,一里无疫。饮药酒得,三朝还滓置井中,能仍岁饮,可世无病。当家内外有井,皆悉着药,辟温气也。

这是这位医学家从医学角度提出的水治理措施,同时,孙思邈还提出了居住环境和人类健康的关系。他说:

必在人野相近,心远地偏,背山临水,气候高爽,土地良沃,泉水清美,如此得十亩平坦处便可构居。

其实就是指居住环境对人身体健康的影响,背山临水,气候高爽,不正是现代人向往的田园生活吗?人少,污染小,空气又好,病菌自然就少,当然有利于健康。

但总有一些人不可能离开城市去乡村生活,而且城市要发展,也不可能把人口全都迁居到乡村,所以城市的环境卫生就不能忽视了。特别是城市的排污工作,一定要做好,否则病菌就有可能从中滋生,影响人们的健康。

所以唐朝时期,率先有一条法律规定,在城市里一定要注意环境卫生,谁家乱倒垃圾、乱排污,就要挨板子。不信可以翻翻《唐律疏议》,里面有一条规定:

其穿垣出秽污者,杖六十;出水者,勿论。主司不禁,与同罪。

看到没有,乱丢垃圾真的要挨板子。

好吧!就算垃圾可以自行处理,生活中的污水应该排放到哪呢?别烦恼,大唐的地下排污工程其实已经相当到位,完全可以解决这个问题。虽然我们现在已经不可能看到当时的整体情况,但从西安的一些唐朝遗址上还能看出当时的状况:西安市东门外中兴路一带,曾出土唐代的排放生活污水与雨水的地下水道;大唐西市遗址也有完整的地下排污管道。这些或许可以说明,唐朝的地下排污设施已经相当完备了。

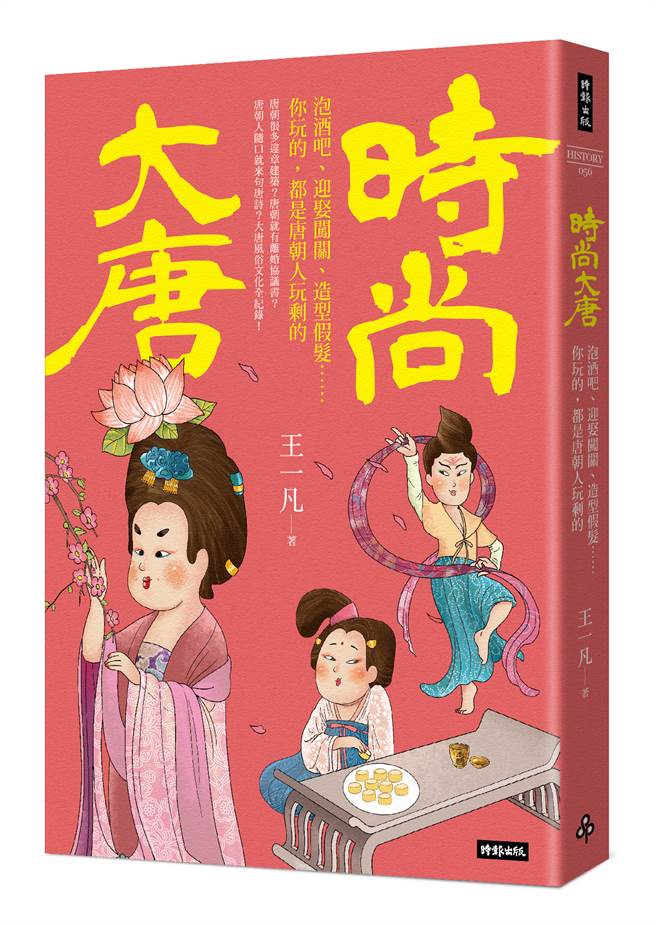

(本文摘自《时尚大唐》/时报出版)

【作者简介】

王一凡

地地道道的关中女子,喜欢用自己的文字书写关中的歷史故事与传奇。

2015年出版长篇小说《穿过尘雾》,2018年出版长篇小说《离离原上草》。

现为陕西省作家协会会员。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。