我展开心理治疗的职涯前,尝试过各行各业,其中最令人兴奋的是我在一九九〇年代初,在伦敦的喜剧巡演中表演脱口秀。然而,虽然我努力博得满堂彩,我的喜剧事业一直没成功到足以辞掉白天的工作。

我从小就有丰富的被拒于门外的经验,替我的喜剧巡演事业打好基础。我是个加州孩子,并不特别擅长什么。高中时决定选民俗舞蹈课,以避免「体育课组队总是最后被挑」症候群。我和擅长数学、语言或音乐的同侪不同,缺乏那些方面的天赋。儘管IQ测验显示我天资聪颖,但我从小在班上垫底,成绩差到无法申请任何大学入学考试,最后是加州的社区大学体系救了我。我很幸运,这个体系只有最低要求|只要你年满十八岁,还在呼吸,就可以申请。我终于有符合条件的学校可念,日后和朋友开玩笑,即便你没呼吸了,他们也会想办法把你扶起来。

我后来一雪前耻,取得南加州大学(University of Southern California)的学位,准备好展翅高飞。然而,早期吃闭门羹的经验,经常萦绕我的心头。我预期会被拒绝,把期待放得很低。不过,我学会重新站起来,继续努力,只要有任何成就,都是多赚的。

许多人勇气十足,不只经得起被拒绝,还从中成长,例如:创意人士的思考必须超越熟悉与安全的事物,寻找创新的解决方案,不过他们的点子往往一开始就被打回票。最成功的创意思考者让自己经得起失望,而这正是他们与眾不同的地方。他们知道自己大部分的点子,会被弃如敝屣,永无天日,但依旧能坚持下去。大部分的人则不敢冒险,害怕被别人认为错了、愚蠢或无能,影响自己的名声。

我们可能深信别人一定会严厉地批判我们,因此把好点子藏在心里。回想一下,上次你有一个想法、一个问题,或一个点子,你在脑中演练了一下,但还没说出来就觉得算了。你是否已经断定会被嘲笑、拒绝或无视?你是否害怕被讨厌、羞辱或单纯弄错?想一想你曾经因为吞下想说的话而错失的良机,开始累积各种证据,证明你曾经因为害怕被拒绝,伤害到自己的职场表现。先从铁证如山的事实开始,就会有动力检视你的恐惧背后是什么。

主要来讲,严格批评我们的人,其实不是外人,而是我们自己。我们一直想着自己的点子「错了」或「不够好」,认为别人也这样想。我们把自己的负面想法,投射在他人身上,就好像别人不会有自己的想法一样。我们不让自己的点子见到天日,有机会被探索与讨论,因此错过机会,无法看见自己带来的价值,听不到别人真正的想法,此外,放弃自己的想法、抱负与方向,也会不利于我们的职涯。

在这方面,社群媒体难辞其咎。我们着魔似地要获得「讚」,靠有人按讚来获得自信。按讚数过度影响着我们,我们失去了内在的衡量标准。不知怎么的,发展职涯、学习新技能与达成抱负的重要性,还低于累积按讚数,就好像如果不在社群媒体上分享与获得掌声,你的经歷就不是真的。被按讚成为至高无上的目标,取代了职业成就或个人成就。

当然,由于被拒绝很痛苦,你自然会认为,所有避免被拒绝的努力都是合理的。毕竟我们是群居的动物,我们渴望连结。有可能被排除在外让我们恐慌。我们本能地想要违反我们最合理的直觉,改成听从别人的意见,甚至为了融入与归属感,放弃自己的抱负。我们仰赖家人、朋友、职场与其他组织(足球俱乐部、宗教或其他社会团体)带来身分认同、归属感与安全感。在人生的困顿时刻,这样的社会制度能提供安慰、陪伴与希望,在你悲伤时提供支持,抵抗绝望感,而我们回报以忠诚。我们的依赖让我们不愿提出异议,不敢违反主流,点出错误的地方。当我们有可能被逐出团体,我们恐惧会失去身分认同与幸福,直觉想採取极端的措施,好让自己被重新接纳。

也因此虽然逃避被拒绝很合理,当你有极端的衝动,想要让别人心情好转,甚至不惜伤害自己,这种时候就要小心了。衝动型的「讨好者」是好例子|这样的人会为了博得别人的欢心,不惜一切。他们的依赖人格意味着他们对安全感的需求,胜过他们抱负与衝劲。他们展现的形象,反映出他们想像怎么样能让别人喜欢他们,而不是他们真实的面貌。在工作上,这样的人通常是在公司待了很久的能干员工,具备团队精神,体贴别人的需求。他们是领袖的追随者、创意人士的听眾,也会聆听同事诉苦。他们很少会和同事争论,在很多层面是组织不可或缺的中坚。然而,他们的情绪天线通常接收到的是外界的讯息,而不是内心的声音。他们听别人说话,比较少意识到自己的内心世界,压抑自己的情绪与意见,失去自己的方向。最令人担忧的是他们会失去自我。同事会受益于他们的慷慨大方,他们自己却是最大的输家,未能实现自己的潜能,也没能在职涯中获得满足感。他们忽视自己的想法、意见与点子,依赖老板与同事替他们做决定,甚至是替他们思考。虽然公司会因为他们坚定不移的付出与乐于合作受惠,却埋没了他们的独特天赋。讨好与依赖的循环就是这样往復运转。想法没被说出来,就不会获得鼓励与改变,发展因而停滞。

动力是逃离这种循环的关键。当讨好的衝动与个人抱负起衝突,内在将产生拉扯。虽然带来不舒服,却有可能带来足够的改变动力。如果愿意面对与处理这样的衝突与混乱,就有可能在个人与职业上有所成长。

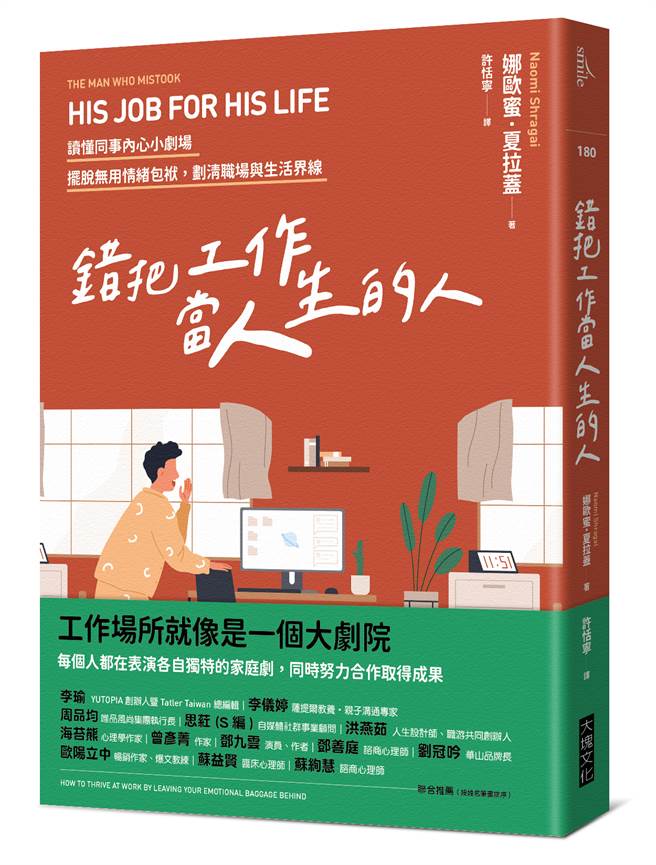

(本文摘自《错把工作当人生的人》/大块文化)

【内容简介】工作场所就像是一个大剧院

每个人都在表演各自独特的家庭剧,同时努力合作取得成果

对于大多数的现代工作者而言,我们不愉快的原因通常很平凡无奇:我们不喜欢老板、我们没有得到加薪、我们的绩效评估并不顺利,又或许老板让我们想起了认为我们永远不够好的父亲。

我们在家庭中度过了18年以上时间,在此塑造了个性与行为模式;而大多数人将拥有50年以上、超过90,000工时的职场生涯;然而,来自家庭经验的影响如此强大,使得它即使造成了我们进步的阻碍,我们也不断地在职场中无意识地重现了这些来自我们私人过往的情绪反应。

进入职场之后,我们全都被自己在成长过程中学会的行为模式所束缚

你可能没有意识到这一点,在每个工作日中,你都会回放并重现你在过去曾经歷过的衝突、互动和人际关系。

◎你不喜欢自己的地方,你是否矫枉过正?例如:你有可能表现出信心满满的样子,以掩饰你其实感到心虚?

◎你是否曾经拿无辜的人出气?

◎如果有人让你不高兴,你是否通常会因此认定他们一无是处?

◎当你厌恶自己的某些特质,例如:软弱、缺乏安全感或贪心,你是否对具备相同特质的人敌意特别强?

◎你如何回应工作上批评你的声音?你通常会想替自己辩护?还是你会内化那些话?

本书作者娜欧蜜.夏拉盖是一个拥有30年心理谘商、家族治疗经验的谘商师,现在专注于帮助企业和个人解决导致工作相关问题的心理障碍。在与个案谘商工作中,她发现到早年家族经验如何深深影响个案的职场表现,因此,娜欧蜜将透过真实的个案故事,与个人的生命经验,以及身为心理师的专业见解,并且提供自助检测的问卷,来让读者可以简单检视造成自己工作障碍的情绪问题,溯源是否与家庭或成长经验有关。

正如娜欧蜜所言,我们重访过去,不是为了依附过去,而是要获得自由。透过梳理早年经验,觉察自己在职场上的行为模式,辨识这些极端特徵的利与弊,进而学习管理自己的反应,与不同行为特徵的人共事,并从工作中重新获得满足与幸福。

【作者简介】娜欧蜜.夏拉盖Naomi Shragai

毕业于南加州大学(University of Southern California),在伦敦的塔维斯托克医院(Tavistock Clinic)完成系统性心理治疗师培训,拥有超过三十年的执业经验,除了在私人诊所担任心理治疗师与家庭治疗师,也曾任职于英国国家健保局(NHS)与私人医院,目前专门协助企业与个人解决引发工作问题的心理障碍。

夏拉盖亦为《泰晤士报》(The Times)与《卫报》(Guardian)的自由记者。自二〇〇八年起,作品固定刊登在《金融时报》(Financial Times),内容主要谈工作生活的心理层面。夏拉盖在先前的职涯中,还当过脱口秀演员,在伦敦的喜剧社工作,平日也上电台与电视。目前定居于伦敦西北区。

【译者简介】许恬寧

师大翻译所毕,自由译者,近期译有《人生4千个礼拜》、《做自己的工作设计师》、《和手机分手的智慧》。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。