「医师,我本来听力就不好,现在大家因为防疫都戴口罩或面罩,我即使戴最贵最大功率的助听器也听不清楚…」53岁锺教授于7、8年前,开始听力退化,近年双耳戴助听器仍是重度听损,原本还可读唇语沟通,但疫情一来人人戴口罩让他几乎无法和人沟通,即使和家人还必须请对方用写的或手机呼喊Siri跳出文字才能沟通。

53岁锺教授于7、8年前,因经在家常重复询问问题,以及连自己养的鹦鹉叫声也听不到,才惊觉自己听力受损,虽然配戴助听器,但听损状况持续恶化,疫情爆发前,他还能利用读唇语来判读对方的语意,但随着疫情爆发,口罩却成了他的阻碍。

因生活沟通过于不便,锺教授去年中至中国医药大学附设医院全方位听觉健康中心寻求副院长陈光超治疗,并在右耳植入人工电子耳,如今他终于可以听到声音,恢復正常的沟通。

陈光超说,理解语音要靠清晰的听力及嘴型和面部表情的解读,听力损伤者即使戴了助听器,也常利用靠近音源,加上读唇来理解对话内容,戴口罩会降低音量也阻隔嘴型和表情,而线上视讯声音透过电子设备播出后容易失真,这对听损者的处境更是雪上加霜,疫情以来,此类个案求诊人数大幅上升,此时,人工耳蜗(人工电子耳)可为安全有效的治疗选择。

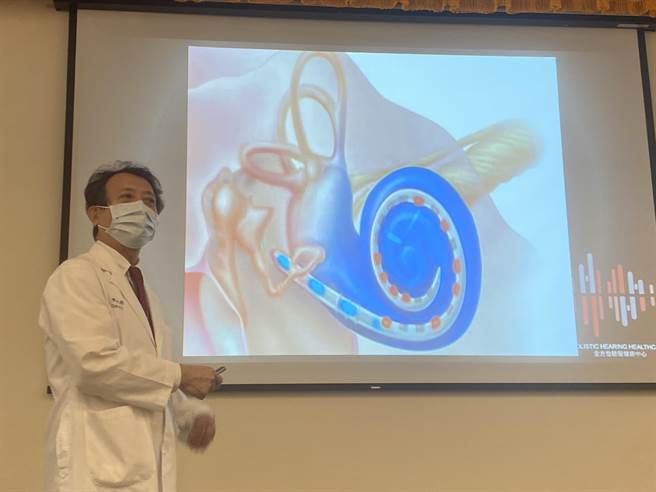

陈光超指出,人工电子耳是重度听力损失(>70分贝)患者的治疗首选,由专业耳科医师手术将内部「接受器与电极」植入内耳,外部则有「线圈与声音处理器」手术后由听力师开机及调整。其原理为挂在耳后的处理器接收声波,讯号传入内耳的电极刺激听神经产生听觉。与助听器相比,人工电子耳能提供更清晰的语音并降低环境噪音,减少听损者对嘴型及面部表情的依赖。

陈光超也说,新式人工电子耳「一体机」体积更小,配戴时隐蔽性更高,加上防水功能、无线充电及无线连接功能,让说话者的声音可直接传到使用者的内耳,克服距离与噪音的影响。而锺教授考量费用,在右耳植入人工电子耳后经训练,目前可以恢復跟正常人一样听到语音表达和沟通。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。