儿童个案

笔者跟随法国精神分析博士以及精神科临床医师,透过讲座及个案研讨学习,在南臺湾已经超过十年。这十多年间,临床分析师或者医师提出的研讨个案,刚开始以成人为多,慢慢增加零星大学生以及小学儿童个案,约近五年,每次提出联想个案数,儿童到青年(18岁以下)个案,已经超过成人个案。这并不是意味需要治疗的儿童数多于成人,笔者认为在于「儿童」复杂的网络(儿童及相关的大人),使得「儿童」仍是心理学临床诠释,待探索的区块。

无论阅读创伤、不安与焦虑相关书籍,就精神分析、分析心理学、客体等等系统,多追溯自个案儿童时期所受到的事件影响,从大事件或者小小的不安事件,曾经引起的创伤、焦虑不安,压抑之后的復返,尤其透过个案自身的联想,发现小小的记忆,也可能成为成人或者儿童再掀心理内在征战的触媒。

加拿大医师Gabor Maté提出某个英国音乐家的故事,儿童时期成熟,乖巧,成年时恭谦有礼,然而在音乐发表会上,音乐家身体与音乐狂放摇摆,判若两人。而某些成年个案,谦恭有礼,条理分明,遇到公权力介入或者困扰事件,以一种佛洛伊德式的口误或者异于平常行为的变异闪现,显示一种强迫式的洁净心理与行动,将困扰事件视为不洁而逃开。成人或者儿童个案,呈现了两者在儿童期的不安、焦虑、遗憾等等对儿童及成人时期的威胁,一则转化面对形式(宣泄,或者仍是一种合理逃避日常生活行为的出口),或者是如鸵鸟般将头埋在地下,眼睛闭上,表示自己没有看到或不知道,自我安慰客观事实并不存在。如同Gabor Maté提到面对威胁的两种方式,对抗或者逃跑。

在面对疫情不确定的不安、同侪关系变动,或者亲子关系在线上课程期间密切接触时,成人内在不安对儿童的影响等等,可以透过阅读与对话理解儿童。

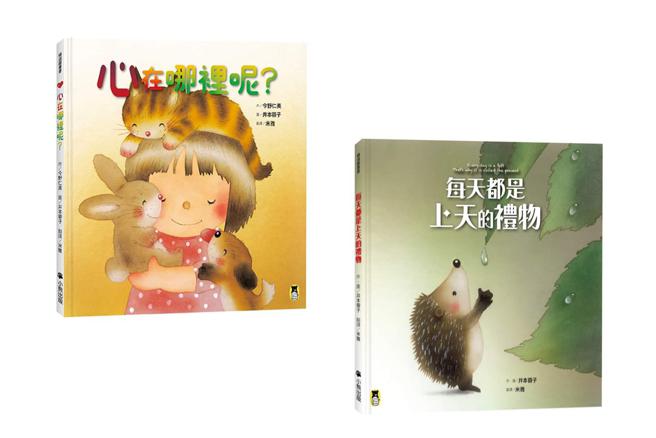

图画书《每天都是上天的礼物》导读

书中描述,「这是一个全新的早晨」、「每一天,都有一个全新的今天来报到」,也就是每天都是全新的「我」。遇到不安,孩子会有怎样的感受﹖同理、涵容孩子后,书中提出小小建议。

儿童发展学者认为,中年级孩子逐渐能分辨抽象与具体事务的思考,也就是说,对于时间的概念,以及随着时间流逝,「我」也不再是过去的我,中年级及较大的孩子能够慢慢理解。孩子遇到不安与遗憾,可以选择让事件随时间之流带走,如果不满意现况,也可以试着调整自己,然而如何面对事件与调整自己﹖在书中触动内心的,温柔的文字,引导孩子一步步感受,涵容,可以选择面对,但不究责。如同成人可以选择对抗或者逃跑,孩子也需要机会看到自己内在不安与困境,随时间流逝或者往更勇敢的方向前进﹖毕竟,安顿自己,提起勇气面对不安,相对人生往后不断的循环与復返,或许是对自己一个妥善的交代﹖

图画书《心在哪里呢?》导读

对于不分龄的国小儿童,图画书《心在哪里呢?》或许是一个适当的对话媒介。

故事一开始,作者提出了一个既简单,但也值得深思的提问:「心到底在哪里呢﹖」,不同孩子有不同的回应。有的孩子认为遇到不舒服的事情,肚子就会不舒服,所以「我觉得心应该是在肚子里」。有的孩子认为「心说不定是长在声音里」,因为声音有温柔的声音、可怕的声音、悲伤的声音、活力的声音等等。从声音,我们感受到了异于生理的「心」。心做为拥有生理与感受的二元论,是不是能够成为,引导大人与孩子每天互相了解的对话主题﹖紧张匆忙的生活中,快乐的与不安的事情悄悄发生,每天都可以问问孩子或者大人,今天你的「心」在哪里﹖为什么呢﹖能说故事给大人/小孩听听吗﹖人和人的连结,人和社会的连结,有时候会让「心」受到伤害,有时也会受到抚慰。哪个部位让你觉得最温暖呢﹖或许这也是「心」之所在。掏耳朵或者搔搔痒,一个拥抱,可能都是大人或者孩子在不安或者遗憾中,安抚心灵的方法。

小结

许多儿童读物都触及了儿童内在多元情感。部份有助于孩子产生特定困扰后,透过阅读碰触孩子内在刺点,产生共鸣,让孩子在反覆阅读中,得到抚慰。这种类似心灵投射让孩子不断反覆阅读的书籍,犹如一种孩子安顿身心的仪式感阅读,当孩子心满意足了,或者随着成长有不同的体会或转移,孩子因成长而放开。但每个不同的孩子,选书不一定一致。

《每天都是上天的礼物》、《心在哪里呢?》无异于孩子「心灵鸡汤」式的安抚或对话素材。

变动的时代,或许透过书籍理解孩子,化解孩子不安,协助孩子拥有强大的内在,也是引导孩子对应未来社会与环境网络的一种方法。

引用图画书,《每天都是上天的礼物》,小熊出版;《心在哪里呢?》,小熊出版。

作者为台东大学儿童文学所博士

教育部生命教育中心种子教师

图像出处: 感谢小熊出版社提供

●专栏文章,不代表i-Media 爱传媒立场

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。