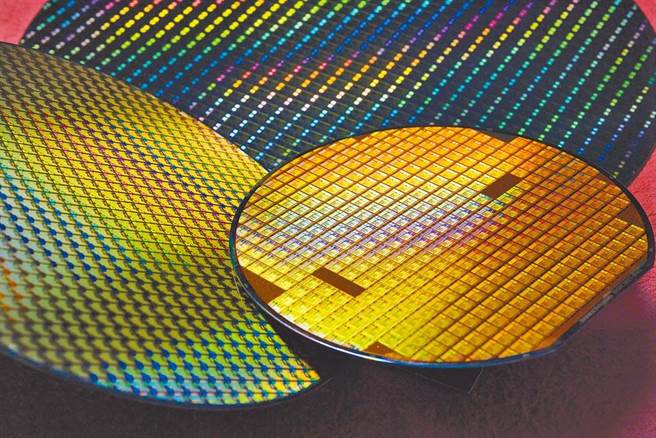

资策会产业情报研究所(MIC)今发表台湾半导体产值预估,可达4.36兆新台币,成长率17.5%,可望优于全球的10.4%。不过从去年开始的晶片供不应求问题,MIC认为要到2023年才能趋于稳定。

MIC观测2022年全球半导体产业趋势,预估市场规模可达6135亿美元(约18.4兆),成长10.4%,但台湾半导体可达4.36兆台币,有更优的17.5%表现。以次产业来看,我国仍以「IC制造」全年营收成长25%最高。「IC设计」则约成长10到15%,产值兆元以上。「IC封测」全年营收成长最低,约5到10%,仅6765亿。

资深产业分析师郑凯安表示,2021年半导体晶片需求遽增、产能供不应求,引发供需失衡、交期延长与产品涨价,带动市场规模与业者营收大幅成长,即使今年上半年出现消费性电子需求锐减,长期仍有5G、AI、物联网、车用电子等新兴应用驱动产业稳定成长。

至于晶片供需失衡问题,他表示,2022年将持续,随着晶圆厂积极扩产,以及短期需求收敛,预估到2023年供需可望趋于稳定。

观测2022年半导体产业动态,资策会MIC表示,上半年的消费性电子需求疲软,反而缓解了供应链缺料问题,电视与PC面板需求下滑,衝击驱动IC(DDI)需求,大型面板驱动IC(LDDI)陆续传出砍单,使8吋晶圆产能出现松动,有助于缓解MCU、PMIC产能紧缺。不过后两者仍是市场较为紧缺的元件,短期仍解供货不足现象。

美中竞争加速区域半导体供应链变化,资策会MIC表示,三大区域供应链正逐渐成形,除美日台韩与中国大陆以外,欧盟近期与Intel取得共识,先进制程厂将于2023年动工、2027年量产。

不过亚洲地区仍占全球晶圆制造产能超过80%,即使北美与欧洲已规划政策诱因,短期仍难以提高本土晶圆制造产能。值得关注的是,中国大陆持续扩大晶圆制造产能,更透过内需市场驱动发展,是全球产能增长最快地区,逐渐压缩其他国家产能占比,如台湾产能占比已由2019年20%下降至2021年18.9%。

郑凯安指出,台湾晶圆代工厂目前仍以本土为主要制造基地,不过海外产能扩建是未来重要发展方向之一,然而海外投资规划除了确保获利、控制营运成本与争取政策优惠之外,更须考虑当地对晶圆制造产能的特殊需求,以及当地供应链是否能与晶圆厂本身能量合作互补。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。