台湾人才哪里好?长期以来,总是摆脱不了「便宜论」的宿命,这波抢才大作战,虽然来得又急又猛,但在「价量原则」之下,也迎来难得一见的「加薪潮」。只不过,要彻底摆脱便宜宿命,还有很多事情要做。

「台湾人的薪资水准,在2000年之后,基本是不动的,虽然看起来好像每年有调高一点,但扣掉物价上涨,大概也就不算有调了,」前科技部长陈良基直率地说。

任教台大电机系多年的他,心疼年轻人长期以来「能力与酬劳」不匹配,所以,面对这波人才荒风暴,陈良基反倒持正面态度,「年轻人的薪资总算可以涨上去了。」

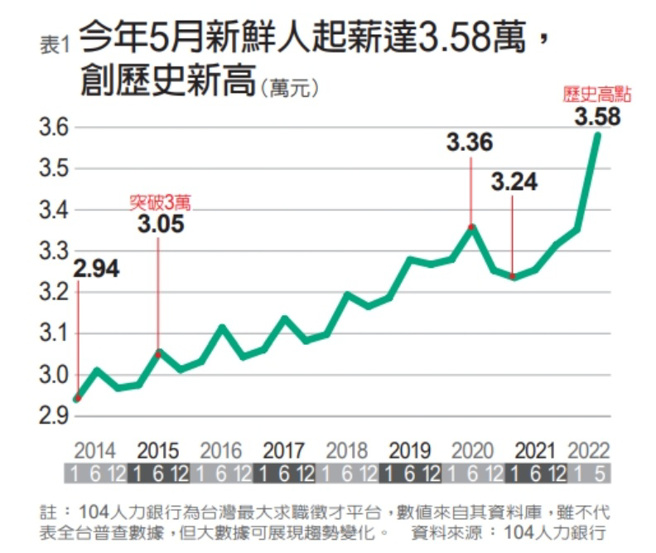

根据104人力银行数据,职场新鲜人起薪,长期在新台币2.9万~3.1万元之间徘徊,平缓的像是了无生气的心电图,直到2022年,总算出现难得一见的「成长突波」,5月达到歷史高点3.58万元。

科技业抢人,带动上市柜企业加薪上看10%

若从人才荒缺口较大的科技业来看,台积电为了扣紧员工,今年大部分员工加薪5~10%,幅度大幅高于往年的3~5%水准,引发同业连锁效应,微控制器(MCU)厂九齐科技上调27.5%、LED驱动IC厂聚积上调20%,电子业上中下游加薪讯息此起彼落,每家都怕因为「钱没给够」,员工「择他木而栖」。

受科技业拉动,传产、机电、水泥、钢铁、生技等产业,纷纷宣告调薪。据公开资讯观测站资料,今年共有超过30家上市柜企业,加薪幅度高达10%以上。

「科技产业大约还有十年荣景,也是人才的十年荣景,这波动能至少五年可以看到整体效应,」对产业脉动理解深刻的陈良基,一面乐观看待影响,也同时务实地指出调涨之后,该留意的事。

「薪资涨上去了,但大家不能就此放松,能力提升才是重点,」陈良基分析,如果年轻人的能力与过去差不多,也就只能接续以前的工作,继续领前人的薪水,再怎么往上调,也不会多,必须创造新能力,才能创造新价值,「薪资是现实的,我产生的价值,就等于我的价格。」

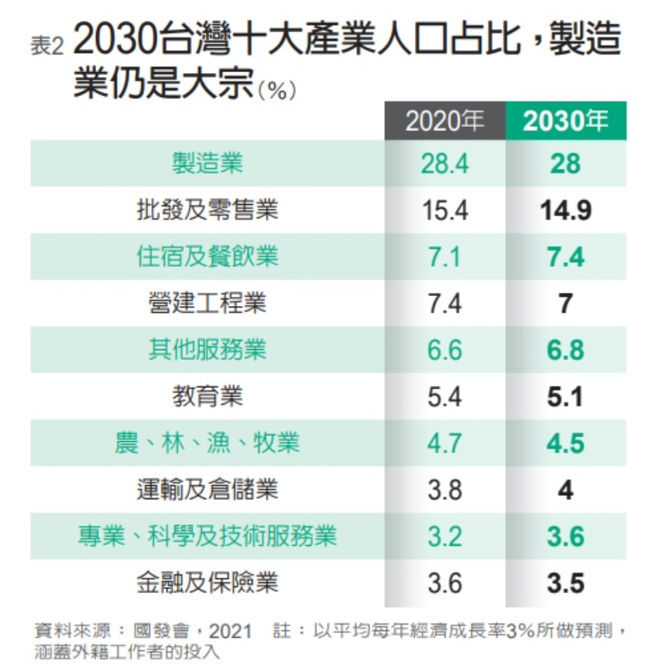

根据国发会产业人口数预测,十大产业人口占比,变化不大。2030年制造业从业人口仍为28%,其次为批发及零售业(14.9%),前两项占比都略有下降;占比增加的,则是总量排名第三的住宿及餐饮业(7.4%),接续为营建工程业(7%)、其他服务业(6.8%)。

预测模型在2021~2030年平均每年经济成长率为3%的假设下,考量数位科技带来的生产力提升效益,国发会预估整体最终人力需求,2030年产业需求人数约为1302.5万人。

比对另一项国发会数据,2030年台湾工作年龄人口(15~64岁青壮年人口),预估约为1400万人,看起来数量还够,但因为台湾长期劳动力参与率,约当六成,换算起来,人力大大不足。

把握现在,避免掉入「失落十年」

从六大抢才现场、三大供给难关来看,既然产业可望蓬勃发展,但根源的少子化现象不可逆,人力荒恐怕还得蔓延良久,究竟该如何因应?

「留人,恐怕是今年人资单位更重要的议题,」国际猎头平台艺珂台湾总经理陈玉芬表示,加薪对企业来说,已经不是一个容易下的决定,但有时即便狠下心加薪,也会带来其他的组织风险,因为它可能破坏了既有薪资结构,「你帮某群人加了薪,那组织里的其他人怎么办?」

不平衡的心情可能蔓延,内部气氛该如何和谐,都是新的课题,还需要其他福利组合调配,全盘规划。

此外,真的找不到人的时候,陈玉芬建议尝试更有「弹性」的聘雇方式。她举例,数位转型人才,在疫情时代需求突然变得非常大,许多企业都开徵新职缺,但专业人才需要长时间养成,没办法今天要、明天就有,但转型任务还是需要执行,「任务外包」是近期看到的趋势,「人才不用自己养,共用也是不错的选择。」

不过,拉开时间的长河,从社会变迁角度来看,这些微幅调动在「少子化」议题下,都是杯水车薪。人才荒的长期解方,究竟是什么?

日本社会自1990年起,开始进入着名的「失落十年」,甚至有「失落30年」之说,除了财经策略、社会文化因素之外,「少子化」也是经济崩溃的主因。眼见台湾很难摆脱少子化,会不会也正走向失落之路?

「我们正步向『失落』的前期」,少子化议题专家、台大国家发展研究所教授薛承泰表示,从人口结构来看,台湾15~64岁青壮年人口比率,在2013年达到高点74.0%,其后开始下落,2021年落至70.8%,与日本失落起点的1990年青壮人口69%相近,「而且台湾状况更糟糕,因为日本是长寿,而台湾是幼年人口低,将使未来劳动力衰退更快。」

但目前台湾尚未掉入失落陷阱,原因在于外贸与宅经济牵引的总体状态不差,所以在劳动人口下落时,经济还未见明显颓势。但至2025年,台湾65岁以上人口将达到20.1%,成为「超高龄社会」,人口结构进入新局势,因此未来三年将是转型关键。

薛承泰分析,「人口结构虽是危机,但危言不耸听,」因为其实现在青壮人口占七成,对产业发展来说,是非常好的人力状态,可以酌予运用。

从劳动结构来看,台湾现在的问题是,人力的「量」是足够的,但「质」却不能对应到产业需求,这需要劳动力的价值观改变,变换到对应的产业人力缺口,这波科技产业若能做出好的示范,带动人才移动,调整「不均」问题,将有机会「少子、不失落」。

现非劳力时代,产值不能以人数计算

「最重要的关键,是摆脱『人数思惟』,」长期关注台湾人才发展的前Google董事总经理简立峰指出,农业社会的家庭生得多,是因为人愈多,产能与产值才愈多;台湾过去传统制造的产业思惟,也是人愈多,产能与产值才愈多,「但现在台湾走向知识型的脑力工作,产值不是用人头计算的,现在,我们要想办法,让一个人当十个人用、一百个人用。」

这样的办法,就是鼓励「创意」,寻找新路径,开创新商机。

陈良基慨嘆,台湾教育体系不知道从什么时候开始,完全走向「升学」导向,40、50年前,其实还是讲究六育均衡,「现在年轻工作者重视工作与生活的平衡,我认为,那是因为人会找自己的出路。」

升学式的教育,只专注训练人的专业,它可能得以带来工作优势、事业成功。但人毕竟是生物,当为了升学而牺牲运动、艺术等生活,终有一天,他会感觉到人生的欠缺,并不快乐,转而寻找人生实现的出路。也因为生活能力的欠缺,失去应变的韧性。

「我们只能期待2014年底通过的实验教育三法,能不能带来影响力。现在还是少数人,如果能扩大到七、八成的学生,就能带来很大不同,」陈良基有感而发地说。

现在的教育机制,很多内容与生活没有关系。而实验教育概念,则是回到早期教育的思惟,依照「人的基本能力」做为基础,教育不是为考试,而是为了未来生活所需,其中很重要的概念其实是「学习」本身,并不是学到了什么,而是将「学习」作为一种技能来训练,面对变动的时代,这才是人一辈子真正需要的东西。

陈良基说,「这是『韧性』的培养」,也是少子时代,突破人数思惟,维持产业竞争力,所需的「创意」能力。

本文作者:罗之盈

(《本文摘自远见杂志07月号》)

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。