減碳變現不是夢!在不遠的未來,大陸民眾每天騎自行車或搭地鐵的「綠色出行」,都有望轉換成個人碳帳戶的點數積分,並轉換成貨真價實的商品或金錢。

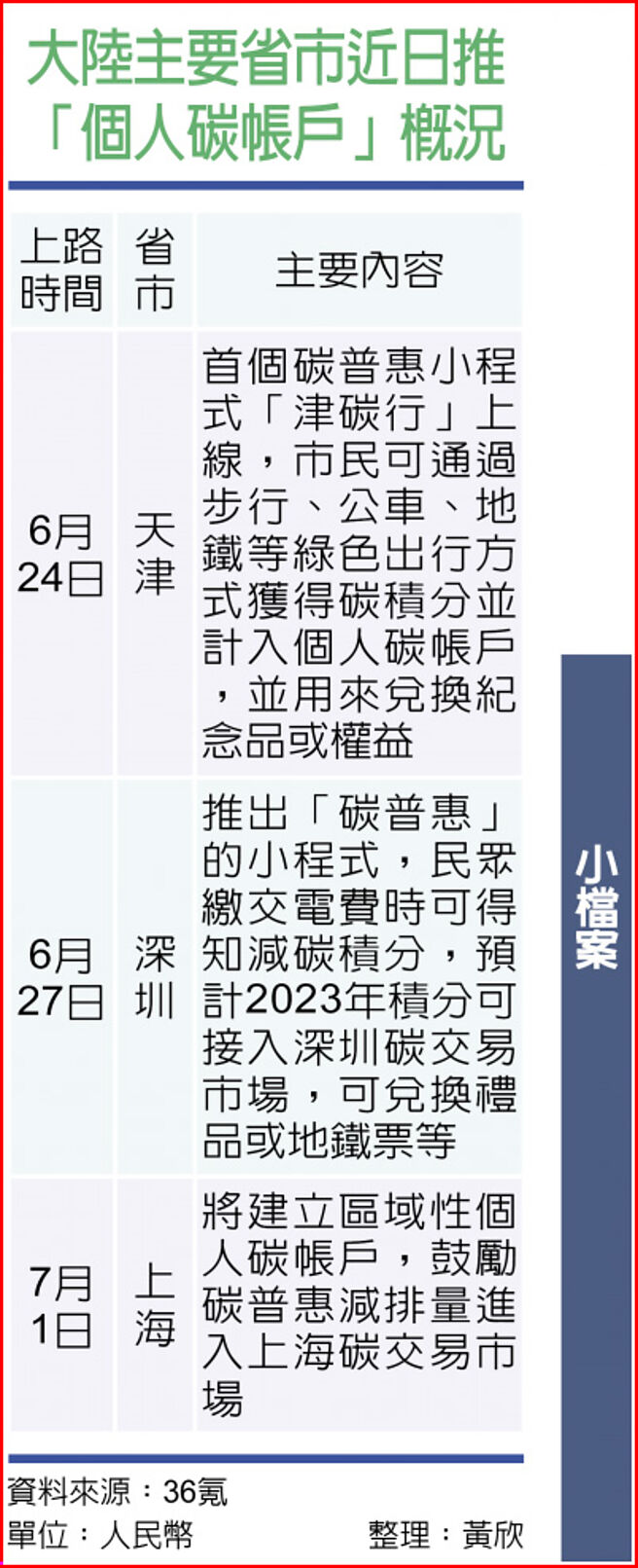

隨著碳排量化逐漸普及與減碳生活成為顯學,大陸多地開始嘗試「個人碳帳戶」。上海首部綠色金融法規7月1日正式上路,裡頭提及上海將建立區域性個人碳帳戶,鼓勵碳普惠減排量進入上海碳交易市場。

所謂碳普惠或是個人碳帳戶,是透過收集使用者日常的綠色活動資料,評估使用者衣、食、住、行中的碳減排行為,從而形成碳積分。未來這些積分有望轉換成實質的優惠或資產。

碳普惠活動五花八門

除了上海,包括北京、廣州、深圳、南京、成都、深圳、武漢、撫州等城市也都推出了不同形式的碳普惠活動。6月24日,天津首個碳普惠小程式「津碳行」上線,市民可通過步行、搭公車或地鐵等綠色出行方式獲得個人碳積分,並可兌換紀念品或權益。深圳也推出「碳普惠」小程式,通過對家庭電量進行換算,得出居民家庭減排量,換取碳積分。預計到2023年,碳積分將接入深圳碳交易市場中,供高耗能社會團體或企業購買,市民則可用積分兌換禮品卡、地鐵出行卡等。

「個人碳帳戶」並非新的概念。2010年的聯合國氣候大會就掀起了一股環保熱潮,不少環保網站都推出「碳排放計算器」,使用者輸入日常衣食住行的資料,約略計算自己的碳足跡。但少了激勵很難吸引用戶持續使用。

阿里巴巴旗下支付寶的螞蟻森林就是個人碳帳戶的一種嘗試。使用者每天可利用綠色出行、綠色消費等行為獲取綠色能量,用來種樹或參與一些公益活動,用戶也能在自己帳戶裡看到減碳量。不過螞蟻森林也曾招致過爭議。2021年,螞蟻森林特別澄清其「綠色能量」是根據低碳行為設計出來的虛擬積分,不能參與碳交易。

陸媒引述廈門大學中國能源政策研究院助理教授吳微表示,「個人碳帳戶」相關政策是基於「雙碳」目標而推出,隨著大陸全國碳交易市場上路,也讓個人碳帳戶有了更多發揮的空間。

吳微指出,個人減排量以核證減排量(CCER)的方式參與到碳市場中,能夠有效調動公眾參與碳減排的熱情,形成碳減排的社會共識。目前CCER主要包括各類自願減排量,比如居民部門的碳排放原先並不在減排範圍內,但如果個人自願進行碳減排,相當於產生額外的減排量。針對這部分減排量將可發放CCER,並允許其到碳市場中出售給有配額需求的企業。通過CCER機制,能夠鼓勵各類主體都參與到碳減排中,同時對優化減排成本也有積極的意義。

各地碳帳戶計算差異大

不過,目前在碳交易所交易的主要是企業碳資產,還未允許個人碳資產的交易機制。因此開通了個人碳帳戶,並不意味著個人可以隨意參與碳排放交易。吳微認為,目前碳價水準較低,個人減排量又較少,可能無法形成有效激勵。此外,現有的個人碳帳戶試點主要是在部分地方的碳市場中進行,且各個城市都有自己的碳積分計算方式。但是現在全國統一的碳市場已經上路,接下來各地的個人碳帳戶如何與全國碳市場接軌,也成為亟待解決的問題。

另一方面,企業減碳很大程度來自政策監管壓力。未來要提升民眾個人的減碳動力,主要是看「減碳變現」的激勵有多大。要讓個人碳帳戶真正獲利,還有一段長遠的路要走。

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。