新竹曾因美军驻扎的地缘关系,造成此地木雕工艺的荣景,全盛时期有约三千多人口从事此行业。随着产业发展转移与没落,如今的新竹已不见当初木雕工艺的繁华景象。出生新竹的蔡杨吉老师,从家中一颗小小的西洋棋雕刻到城隍庙上栩栩如生的传统木雕,从工艺品的制作到替神明整修房子,人生近半世纪的时光都奉献在木雕工艺之上。

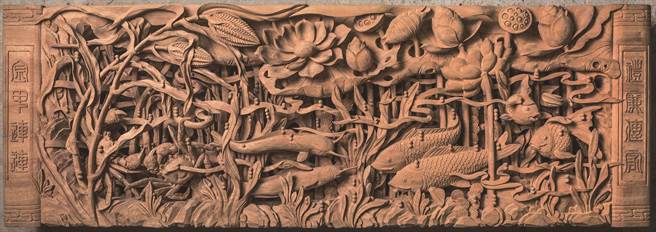

拐进宝山路旁的陡坡,一栋质朴的铁皮工作室看似平凡无奇,但精细的木雕门窗透露出它的不寻常,这里是「添薪坊」,国宝级工艺师蔡杨吉师傅的工作室。「扣、扣、扣」随着蔡杨吉师傅清脆响亮的凿木声,一个个木雕人物活灵活现地出现,细细观察,每个人物或笑或怒,表情各有千秋。蔡杨吉师傅从事木雕传统凿花工艺超过半世纪,修復过无数古蹟、老建筑与庙宇,刀下的作品有如一幅幅立体的工笔画。

新竹木雕产业的兴衰起落

你知道吗?大约在民国五十五年左右,过去新竹市树林头一带是木雕产业据点。因为美军驻扎于新竹,连带着有许多美国商人群聚于此,在当年人力成本相对低廉的背景下,新竹是许多工艺品的集散地,包含西洋棋、珠宝盒、屏风、唐式家俱等。当时大家称呼这些对美国销售的相关产业从业人员「做美职的(台语)」,直到美军撤台,这样的行业才渐渐消失。蔡杨吉师傅的父亲早年开设木器外销工厂,「我们家有一段时间做西洋棋,一天大概生产四至五百颗西洋棋,每个人都有分工。」蔡杨吉师傅回忆,小时候因为当时省主席谢东闵先生推动「客厅即工厂」的政策,他国小放学后也加入西洋棋生产的行列,但因为力气小、技术还不纯熟,总是协助完成后制、打磨的部份,这样的工作重复性高,他也觉得枯燥乏味。

美军撤台后,这些怀有一身绝技的木雕师傅们也幸运地接上了来自日本的家庭佛像订单。当时适逢日本经济蓬勃发展,来自台湾、做工精细的神龛与佛像成了家家户户必备的陈设。追求完美的日本人对于商品要求相当严谨,当一批商品中有不符合期待的成品,就会整批退货。有趣的是,当时他们以「分工」的方式来克服难关:将佛像拆解成好几部份,最后再组装起来。有人专攻雕刻佛手,有人专门研究如何雕刻身体,就连底座的莲花也是一片片分工出去雕完后再组装起来。分工之细腻令人惊奇,也证明当时的出口金额庞大,足以养活许多相关从业人员。但好景不常,民国七○年代后许多在台湾生产佛像的老板们外移至中国设厂,于台湾接单、中国生产。到了七○年代中期,许多在工厂内工作的中国人习得技巧后也自立门户,台湾的家庭佛像木雕产业也因此大受衝击。

为神明顾厝:迈向庙宇传统木雕之路

新竹木雕产业的起起落落,有合作、有互别苗头、有产业转型,几乎可以是一出精采万分的影集。然而这些种种,蔡杨吉大师亲身经歷的并不多,因为在同一时间,他投身庙宇传统木雕,从学徒到独当一面的师傅,一晃眼就是半世纪。蔡杨吉师傅和传统木雕结缘的过程也相当戏剧化,蔡师傅回忆,小时候因为每天都在家里帮忙制作西洋棋,工作琐碎又重复单调,小学毕业后家中要他回家帮忙,他百般不愿意,甚至也和长辈起衝突。

某年暑假,嫁到中和的大姊邀约他到台北住一阵子转换心情,早上大姊、姊夫仍有工作,他就四处在附近走走逛逛。某天在回程的路上听见有人在做木雕,他好奇地跑去观察,「他们的木雕都好漂亮,跟我们家的不一样!」,看见这个小伙子在一旁探头探脑又十分专注的样子,掌事的阿万师随口问他:「我们这里有缺学徒,你要来吗?」当时满心想离开家里的环境闯一闯的蔡杨吉师傅,得到了这个机会当然不轻易放弃,便离开新竹北上学习传统木雕。

蔡杨吉师傅在阿万师门下一直做到服兵役,服完兵役后他回到新竹。做过送报纸、组合钢琴等工作,当时并没想到可以回来做雕刻。让他重拾雕刻、精进凿花技术的机缘也相当巧合。一次休假到三峡老街玩,正巧遇上国宝级木雕师傅黄龟理大师,正在有「东方艺术殿堂」的三峡祖师庙里开设课程讲述构图理论,他越听越有兴趣,觉得学海无涯,便辞去了工作,向黄大师学习更进一步的传统木雕。蔡杨吉师傅也提到,虽然自己并未正式向黄大师拜师,但黄大师相当照顾他,介绍他许多工作。他就到处「跑场」,不同场会有不同派别的特色;他就像块海绵,做中学、疯狂地吸收来自不同流派的各式木雕技法。「我们学工艺的人就是活到老学到老,没有『出师』这两个字。」蔡杨吉师傅转述黄龟理大师对他的谆谆教诲,不难想像这位大师的风骨与职人精神。

蔡杨吉师傅在三十岁时回到新竹成家,也成立了自己的木雕工作室,黄龟理大师亲自赐名「添薪坊」。然而,刚回到新竹时因为不熟悉相关产业,很长一段时间没有案子。直到修缮了新竹城隍庙后,才陆陆续续打开了在新竹传统木雕界的知名度。

入大庙,看门道:传统木雕知多少

庙宇里的雕刻五花八门,该从哪里观察起呢?庙宇木雕并不完全是为了美观,通常也牵涉到屋内结构,因此通常是由大木匠师傅决定木雕位置、取材。选材、取材都有其深厚的技术与文化,以柱子来说树头必须在下,树尾朝上;以梁来说树头要放在龙边、树尾放在虎边,因为运用自然材料兴建的房屋会形成天然气场,气场顺了,住在里面才会平安。

大木匠决定施作位置后,便是小木匠发挥技术与创意的时刻,梁与樋底下的「员光」即是许多凿花师傅一展长才的地方。有时候庙宇方也会以「对场」的方式发包案件,让一组师傅处理龙边、另一组师傅处理虎边,颇有竞技的意味,这时候两边的图稿在雕刻或绘画之前都要核对过,让双边互相呼应、对仗工整。「以前的师傅顾面子,就算没赚钱也要做好」,蔡杨吉师傅补充,许多量体较大的庙宇都常用这样的发包方式,制作出来的作品也相当不俗。

传统木雕创作内容要准确切题,在木工术语要求「题文相符」,例如题目是「富贵」就该雕刻「牡丹」。除此之外,也因为需要兼顾建筑物结构平衡,有「半结构、半装饰」的要求。因此,可以说传统木雕的凿花师傅是在局限相当多的情况下发挥创作长才。细细观察蔡杨吉师傅的作品,会发现虽然传统木雕需要注意的眉眉角角错综复杂,但木料在他的雕刻刀下总有无限可能。

(本文摘自 《IN新竹003期》)

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。