西安事变

「西安事变」的发生相当出人意外。一九三六年十二月十二日,两位对当局失望的将军,张学良和杨虎城,调动所属东北军的部队,将蒋介石和随行的高级官员拘禁在西安附近华清池的临时住所处:

蒋介石住在华清池内院最后一排房子里,枪声和喊声把他从睡梦中惊醒。一开始,他以为是红军打进来了,吓得发抖,披着睡衣,拖着鞋就往外跑。这时前院枪声正紧,他知道院内不能藏身,就向后门跑去,门锁打不开,在一个守夜侍卫的帮扶下,才爬上墙头。谁知借山势砌的院墙里低外高,他仓皇失措,一害怕就从墙头跌到墙外七、八尺深的乱石沟里。脊骨摔伤了,脚也碰破了,还丢了一只鞋。他顾不得疼痛,跌跌撞撞地往山上爬。最后,由他的一个侍从副官把他背到山(骊山)腰,在一块名叫虎畔石的石头后边的乱草丛中躲藏起来。

捉蒋部队衝进蒋的卧室,发现蒋不在。但床上被褥尚有余温,蒋的衣帽、假牙还放在床头,座车也在车库内。根据情况判断,估计蒋介石不会跑远,立刻搜山,果然在乱草丛中找到缩成一团的蒋介石。上午十时,东北军战士连拖带架把蒋介石塞进汽车,押送西安新城大楼。这座大楼是杨虎城办公、开会和接见宾客的地方,根据事先安排,作为蒋的住处。

这一段描述完整节录自《西安事变与周恩来同志》一书,反映出这个事件在中国的说法。书籍作者听起来就像是站在穿着睡衣的蒋介石所藏身屋外同行的其中一员一样,添油加醋地讲述着整个劫持的经过。这个事件经常被拿来作为例子,说明蒋介石有多么懦弱和不诚实,而周恩来又是如何的始终如一、威信慑人和精于说服。

蒋介石透过他的情报网络对张、杨与中共的秘密接触早有察觉,而中共领导人对这两位将军想要说服蒋合作形成统一战线的急切意念也知之甚详。但把蒋介石和他的卫队都拘禁起来一事仍然让中共相当震惊,进而在当晚张学良致电保安请教中共意见时,毛泽东和周恩来回覆内容友善,遣词用字恭谨有礼:「恩来拟来兄处,协商大计。」

政治局在隔天开会时对情况还不太清楚,毛泽东概略报告了一下政治情况,周恩来则发言较长,表示要对国民党发动夹击,不要公开和南京政府对立,但可以设法孤立蒋介石。十二月十三日中午,政治局决议通电张学良,确定周恩来前往西安的行程,并请他派飞机赴延安来接。张学良回覆:「现此间诸事顺利,一切恩来兄到后详谈。」

周恩来的延安之行

这是个极其不寻常的任务,是自一九二七年以来中共领导人第一次以非秘密身分前往国民党控制区。十二月十五日一早,周恩来带着十八人代表团,骑马从保安前往当时还在民团控制下的延安,而延安也在不久后就成为中共各重要部门的所在地。他们冒着大雪,在安基停留一夜,隔天傍晚抵达延安北门外。当地游击队告诉他们,当天下午曾听到飞机声,但没遇到人,就没有停留。由于延安不在他们控制下,代表团留在城外没进去,准备乘车走陆路前往。十二月十七日清晨一架飞机终于出现,周恩来写了一张字条给延安县长,希望能准许他们通行前往机场。这架飞机是张学良的座机,中共当地联络人刘鼎在机上等候,并在飞往延安途中向周恩来作简要报告。多年后,刘鼎回忆当时周恩来曾强调:拘禁蒋介石不是在军事上打败蒋,蒋的命运也不会像是俄国革命后的沙皇,或是滑铁卢之后的拿破崙。

当飞机降落西安时已是当天晚上,刘鼎带着代表团前往七贤庄一号,那里在以后就成了中共在西安的办事处。当天晚些时候他们再前往张学良位于金家巷五号的宅第。那是一个传统的中式院落,有三幢楼房,张学良住在西边那幢,周恩来和代表团人员住在东边。张学良和代表团一样都急于想见到彼此,张不知道下一步要如何处置蒋介石,着急着想要听听周恩来的意见。

在西安事变发生后时间很快的来到第六天,南京政府下令派出讨伐军,并以飞机对西安东边的渭南和华县进行轰炸。澳籍记者,同时也是孔家和张学良的朋友端纳(W. H. Donald)带着蒋介石夫人宋美龄所写的信函飞到西安,信件由张学良亲自带给蒋介石,并在信中描述当前的状况是「戏中有戏」。十二月十七日早上,另一位国民党将军蒋鼎文带着委员长的手令,要何应钦将军停火三日。对于蒋介石的处置仍无定论,有些人主张处决,有些则主张关押到苏区。

周恩来飞来西安扑向这个乱局,并和张学良竟夜长谈。张学良仍然保持着他的看法,认为蒋介石是唯一能领导抗日的人,而且再三强调一旦蒋同意停止攻击中共,就必须释放。周恩来承认中共对西安事变的发生感到震惊,并且同意张学良提出的观点,但仍规劝要谨慎行事,毕竟蒋介石虽然遭到拘禁,但并未失去力量。周恩来思索,可以用抗日不力为由将蒋介石交付审判,但会让日本更有侵略中国的理由。最好的做法就是说服蒋介石一致抗日并将之释放。当天晚上他致电中共中央,

「答应保蒋安全是可以的,但声明如南京兵挑起内战,则蒋安全无望。」

蒋介石被当成对南京政治施压的人质──特别是对那些被中共认为在蒋身边的「亲日派」,要求停止对共产党军队的攻击。中共中央毫无异议地支持周恩来,并在隔日致电国民党中央委员会,强调和平解决这场危机。然而,信任和信心的建立并不是件容易的事。

曾任国民政府财政部长的企业家宋子文出发前往西安。宋子文是宋美龄和她姐姐们的兄弟(译注:宋家以宋霭龄最长,宋庆龄次之,宋子文居三,宋美龄行四,其后还有宋子良及宋子安,共六位兄弟姐妹),被西方称为是T.V.宋。为了准备宋子文的前来谈判,周恩来和张学良提出五项原则:一、停止内战;二、下令全国抗敌支援绥远(绥远是蒙古地区的一个行省,深受日本威胁);三、肃清一切亲日分子;四、由宋子文在南京成立过渡政府;五、成立抗日联军和释放政治犯,武装群眾,并在西安召开成立「救国会」的筹备会。

周恩来于十二月十七日将他所设想的这几个原则电告中共中央。他另外还和张学良讨论一些确保红军安全的做法,商妥攻占陕北几个城镇的时程,其中包括延安。延安在一九三七年一月十三日成为中共各司令部新的所在地。

十二月十八日上午,周恩来前往杨虎城在九府街的宅邸拜会,转达中共中央的问候──杨虎城曾经和中共有着长期的友好关系──并且和杨说明与张学良的讨论内容。杨虎城有些惊喜,他原以为中共会藉这个机会除去蒋介石。他表达了释放蒋可能会产生后果的疑虑,提醒周恩来他还在蒋的麾下,如果蒋一旦翻脸,他可能就会遭到报復。周恩来表示理解杨的顾虑,但说明现在的情况不是只和中国的政治及军事领导人有关而已,国际情势已然改变,英、义政府和反法西斯阵营都要求蒋要採取更坚定的路线抗日。蒋介石必须抗日以求生。周恩来也对红军所做的一些事表达歉意,包括杀害杨部一名旅长,该旅长还是中共的地下党员(译注:此处所指为当时任职杨虎城所辖十七军警三旅旅长,后中共承认为「误杀」)。杨虎城表明对中共的敬佩,并声明愿遵从他的上司张学良的领导。

周恩来在当天即去电报告毛泽东和中共中央:

南京亲日派目的在造成内战,不在救蒋。宋美龄函蒋:寧抗日勿死敌手。孔祥熙(银行家及国民党政治人物,娶宋家大姐宋霭龄为妻)企图调和,宋子文以停战为条件来西安,汪(精卫)将回国。蒋态度开始时表示强硬,现亦转取调和,企图求得恢復自由。

中共于十二月十九日召开政治局会议,对于情势的掌握更为清楚。毛泽东认为南京政府的注意力都放在蒋介石被捕一事上,并动员军队对付在西安的张学良和杨虎城。毛还表示中共的主要关注点并不在蒋个人身上。张闻天明白要将蒋交付「人民法庭」公审不妥,中共应该要尽量争取时间。

每个人心里都明白国民党军队可能会开向西安。在西安的中共人员必须让自己转变心态从对抗国民党成为与国民党合作,周恩来也要设法配合策略改变打造出一个新的政治架构。这时突然出现一个「雷电社」的组织,他们拥有自己的电台,传送西安将会被攻击的各种小道消息。周恩来调查后发现是几个东北军中的年轻军官,他们以为他们的做法是支持革命的,周立刻停止这个电台的传送活动。

在保安的毛泽东正致力于为当前革命阶段做出理论上的声明。在西安的周恩来则不仅亲身执行着谈判任务,同时也是最了解苏区实际需要的人。这些需要包括开通西安和延安之间的运补道路,让粮食、衣物、药材得以运送,并让具有热情和爱国心切的年轻人能前往延安。

张学良虽然对周恩来及他的同僚放心,但对共产国际和苏联却有所疑虑,尤其是《真理报》和《消息报》(Izvestia)还声称他和杨虎城与日本人的阴谋有所牵连。中共想让莫斯科知道事情发生的情形,但因为通讯问题,中共常常必须不靠共产国际的意见径自独立处理。周恩来以莫斯科会支持他们来安抚张学良,等通讯恢復后,莫斯科同意了中共所採取的行动。

博古和叶剑英虽然启程前往西安,但却迟至十二月二十二日才抵达,所有当时在现场的决定都是由周恩来所为。周恩来对应危机的冷静从容、细腻严谨和工作效率,以及废寝忘食的态度都留存在眾人的印象中。

共产党和在南京国民政府之间的沟通渠道于焉开通。宋子文由端纳相伴于十二月二十一日飞到西安。宋子文不仅是蒋介石的妻舅,还是一位国民党内的重要人士,受英、美影响很深,不是「亲日派」。当时这场在西安的谈判究竟如何并不明朗,随后却有很明确的政治理由让所有参与者都强调自己在其中所扮演的是正面角色。张学良告诉宋子文,东北军、十七路军和红军将领们都已达成共识,只等蒋介石同意他们所提出的原则(那时已从五项原则增加为八项)。宋子文没料到周恩来在西安,他们没有直接接触,宋派助手郭增恺和周见面。周恩来强调中共并没有参与劫持蒋介石,而且他正为和平解决此事而努力。宋子文对这番求和的回覆大喜过望,隔日即飞回南京。

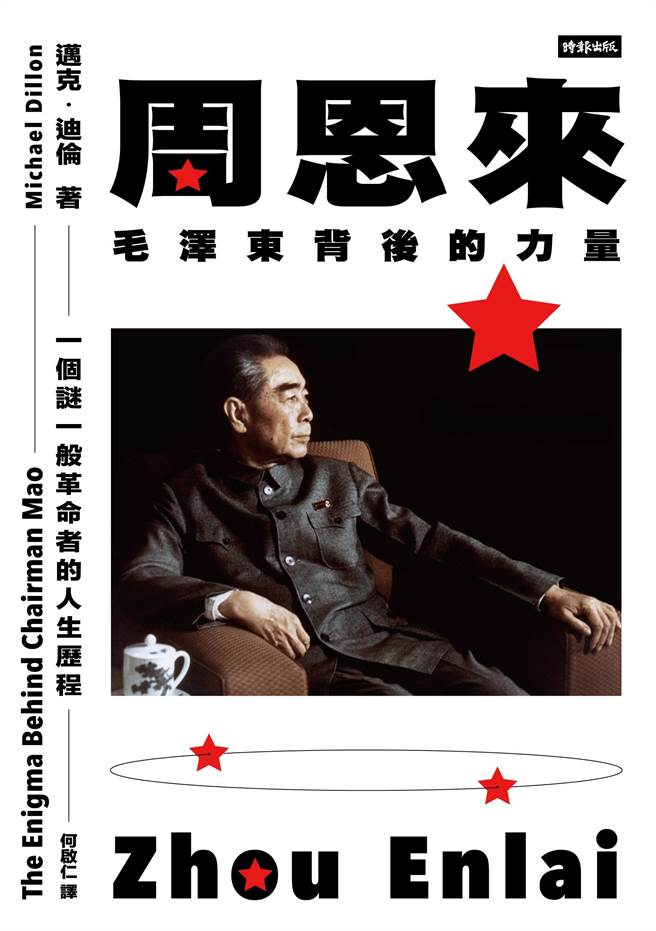

(本文摘自《周恩来:毛泽东背后的力量》/时报文化出版)

【内容简介】周恩来——中国共产党的开创元老之一,更是中华人民共和国站稳世界的关键人物,在同时代的其他中共领导人几乎无一善终之际,唯有周恩来始终安在毛泽东身边大权在握、全身而退。

他究竟是中国共产党罪恶的共犯?还是最后的道德底线?

歷来眾说纷纭,迈克‧迪伦以第三方的观点重新精彩诠释周恩来谜样又复杂的一生。

神秘、高贵、王位背后的权力——这几个字就足以代表周恩来截然不同于当代其他中共高层的形象与政治生涯。

他出生于 1898 年,曾是蒋介石更是毛泽东的亲密伙伴,中华人民共和国的首任总理,1949年上任直至1976年过世。他也是邓小平的主要盟友——对邓小平在农业、工业、科技和军事方面的「四个现代化」产生重大的影响。因此,他是一般公认中国走向超级大国地位的主要设计师,也是中国在现代世界中发挥核心作用的关键人。

周恩来并不符合任何共产主义领导人的刻板印象。他有教养,温文尔雅,是一个富有同情心和知识分子形象的人物,深受非共产党人、外国人和他的伙伴喜爱。他是当代中国政治中最复杂的人物之一,或许也可以说是最有趣的人物之一,儘管他的影响从未像毛泽东那么明显。在这本书中,迈克.迪伦将他恢復到他在歷史上应有的地位,并分析了一个「非仅是政治操作员」的「人」的角色。

【作者简介】迈克.迪伦(Michael Dillon)

是杜伦大学当代中国研究中心的创始主任,曾在那里教授中国现代史课程。他也是英国皇家歷史学会和英国皇家亚洲学会的会员,曾于2009年在北京清华大学担任客座教授。40多年来,他的足迹遍布中国和中亚地区,并能用汉语和蒙古语沟通和阅读。着有《中国:一部现代史》(China: A Modern History)、《蒙古国:一部土地与人民颠簸前行的百年独立史》等。

【译者简介】何启仁

毕业于中正国防干部预备学校72年班、海军官校76年班、政治作战学校政治研究所,后于法国社会科学高等研究院(EHESS)近现代中国研究中心(CECMC)取得高等研究文凭(DEA, Diplôme d’études approfondies),并为该中心博士生。译作有:《中国革命的起源1915-1949》、《主宰中国的太子党》。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。