玉玺的奇幻漂流

做为古代皇权的标志,玉玺还有一个前身:禹鼎。清朝史学大家赵翼曾说:「三代以上以禹鼎为重,六朝以上以秦玺为重,盖风尚如此。」

传说大禹划分天下为九州之后,令九州州牧贡献青铜,并将其铸成九鼎,以一鼎代表一州,九鼎自然代表天下。夏、商、周三朝,禹鼎一直做为传国重器存放在都城,成为统治者权力的象徵。春秋时期,楚庄王熊旅问禹鼎的大小轻重,意欲取代周朝,当时的王使王孙满以「周德虽衰,天命未改,鼎之轻重,未可问也」为答覆,最终使熊旅放弃了伐周的野心,由此留下了「楚王问鼎」的典故。

楚王的野心,最终由秦始皇实现了。西元前二二一年,秦王嬴政凭藉「六王毕,四海一」的赫赫武功建立第一个统一的中央集权封建王朝──秦朝,并开始进行一系列大刀阔斧的改革,同时想方设法突出皇权至高无上的地位,其中之一便是将玉玺的使用权垄断在皇帝手中。

玺,最早就是「印信」之意。秦朝之前百姓均用金、玉制作印信,所以玺算不上稀罕物,直到秦朝之后,唯有天子的印信称玺,且独以玉制,从此群臣不再敢擅用。也就是说,玉玺连同这两个汉字正是在秦始皇手中成了皇权的代表,连群臣都「莫敢用」,更别说普通「黔首」了。秦朝二世而亡,末代君主子婴正是跪捧着这枚玉玺迎接汉高祖刘邦到来。

如果说以玉玺为皇帝特权的制度设计仅是秦朝的「一厢情愿」,献玺这一仪式被后继王朝的开国君主所接受,就使得玉玺的继受正式成为王朝更迭的象徵。

而刘邦接受玉玺的背后,也有着特殊的时代背景与个人因素。西汉的开国君主刘邦出身于亭长,在六国眾多旧贵族面前,显然需要一个论证自己「天命加身」的证据,而这枚玉玺显然是最好的道具。刘邦之后,玉玺在歷代汉皇手中传继,直到王莽篡汉时,也是以逼迫皇太后交出玉玺为标志,秦始皇的玉玺成了货真价实的传国玉玺。

东汉建立后,玉玺辗转为汉光武帝刘秀获得,一直传至汉灵帝手中。经过秦、西汉、新、玄汉、东汉数朝四百余年的层层加持,玉玺的象徵性被无限扩大,才推动了袁术得到玉玺便自认为「天命加身」的事件。

不过,玉玺至此已有了一丝奇幻色彩。东汉末年天下大乱,雒阳(东汉都城)一片动盪不安,玉玺在混乱中失踪。董卓之乱后,孙坚进军雒阳时,发现一口枯井冒出「五色气」,于是派人下井查看,由此捞出了玉玺。孙坚捞出玉玺后,遭到袁术的觊觎,他拘禁了孙坚的夫人才将玉玺夺到手。然而,袁术当然没有想到,这枚玉玺带来的不是帝王气,而是丧钟。

袁术败亡后,玉玺归于「挟天子以令诸侯」的曹操,并随着歷朝更迭一次次流传于不同的皇室。《北史》中载:「二汉相传,又歷魏、晋;晋怀帝败,没于刘聪;聪败,没于石氏;石氏败,晋穆帝永和中,濮阳太守戴僧施得之,遣督护何融送于建业;歷宋、齐、梁;梁败,侯景得之;景败,侍中赵思贤以玺投景南兖州刺史郭元建,送于术,故术以进焉。」隋朝灭亡后,萧后携玉玺逃入突厥,直到唐太宗时期玉玺復归于中原。之后玉玺又经后梁传至后唐,最终随着后唐末帝李从珂的自焚而灭失。之后各朝虽然常有玉玺復出的消息,但早已真偽难辨,反倒是玉玺所代表的「天命」,长久流传于世人心中。

(本文摘自《罪与罚,谁说了算?》/时报出版)

【内容简介】

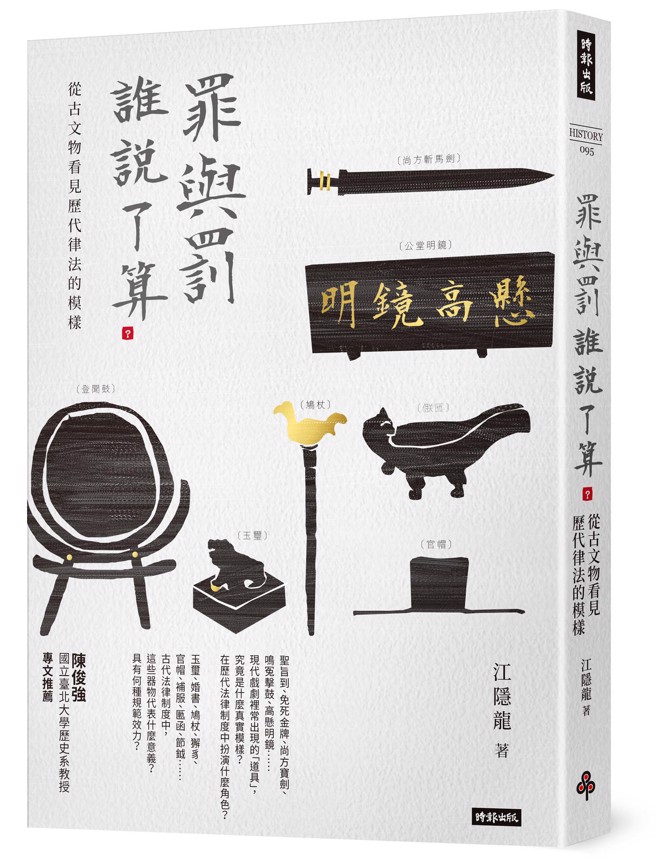

圣旨到、免死金牌、尚方宝剑、鸣冤击鼓、高悬明镜……

现代戏剧里常出现的「道具」,究竟是什么真实模样?在歷代法律制度中扮演什么角色?

玉玺、婚书、鸠杖、獬豸、官帽、补服、匦函、节钺……

古代法律制度中,这些器物代表什么意义?具有何种规范效力?

严肃的法条、冷峻的判决及漫长的法制史似乎都缺乏一种人间烟火的气息。幸好,千百年岁月积淀中,留下了无数珍贵的法律器物,从它们身上,我们能感受到法律的刚性与威严,亦能体会到法律的温暖与博爱。

搜罗中国歷史上极具代表性的二十件法律器物,用生动的文字及精美的古文物图像打造一座「律法博物馆」,以四大特展「帝王的权杖」、「庙堂的符号」、「律法的线条」、「狱谳的规矩」形式,分别介绍诸如圣旨、丹书铁券、节钺、尚方剑、铜匦、登闻鼓、婚书等律法文物,深入浅出地讲述歷朝法律史的变迁,让我们得以尽识法律存在于世间的意义。

【作者简介】江隐龙

「写作型」法律人

《法制日报》、《法治周末》、《检察日报》法律专栏特约作者

《文匯报》、《解放日报‧上海观察》文化专栏特约作者

《澎湃新闻‧私家歷史》歷史专栏作者

头条号「切割地球」点击量破一亿,最高单篇问答点击量近一千万,「十万+」文章、问答百余篇,被评为「年度文化号」,入选「千人万元计画」及「青云计画」

「法律型」创作者

先后任案件承办人、刑事司法人工智慧辅助系统研究者、商事地方性法规立法参与者

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。