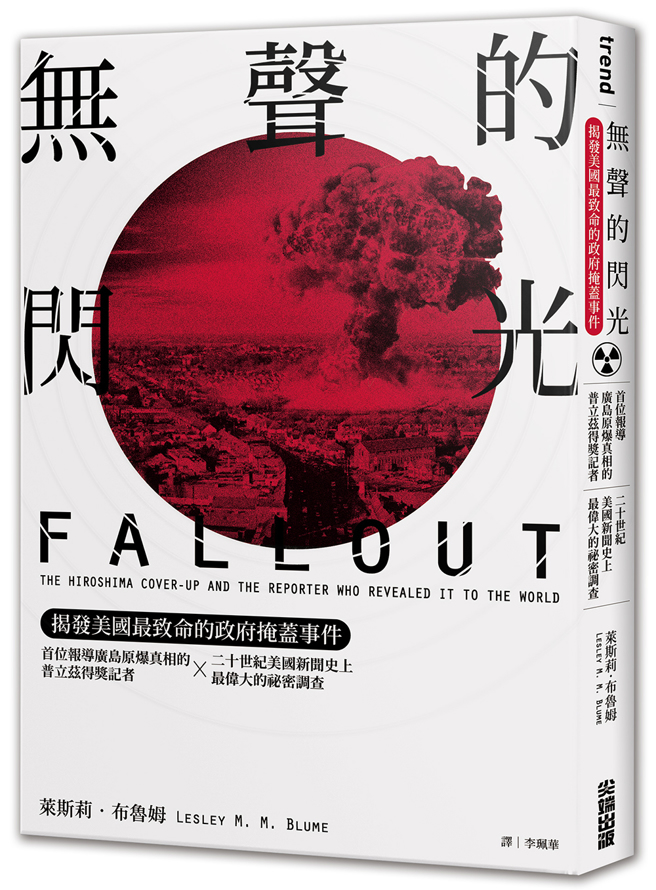

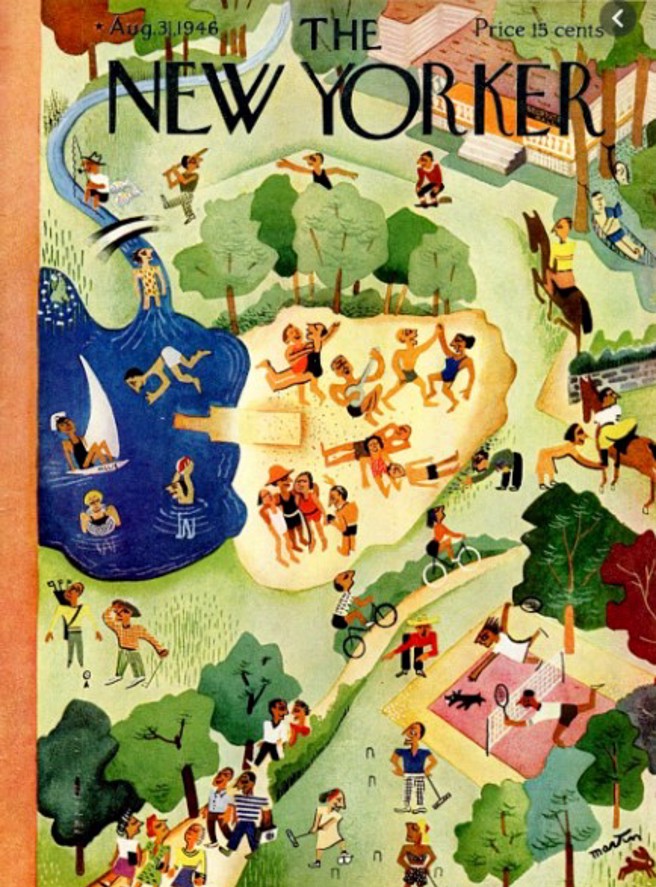

约翰・赫西(John Hersey)在日后声称,他最初无意撰写一篇揭发性报导。然而,一九四六年夏天,他确实揭露了现代史上最致命且影响最重大的政府掩盖事件之一。《纽约客》(New Yorker)杂志在一九四六年八月三十一日出刊一期,以整本的篇幅刊登赫西的专文〈广岛〉(Hiroshima),文中向美国人与全世界报导了广岛原子弹攻击全面且惨绝人寰的真相,并记述歷史上少数原爆幸存者中六位生还者的证言。

报导刊出的一年前—即一九四五年八月六日的上午八点十五分──美国政府在广岛投下一枚近一万磅重的铀弹,这枚原子弹被称为「小男孩」(Little Boy),上面还涂写了亵瀆日本天皇的留言。原子弹的研制者甚至没有任何一人能确定,这项当时仍属实验性质的武器是否会生效;「小男孩」是第一个实际用于战争的核武器,广岛居民则是不幸获选的白老鼠。「小男孩」在广岛上空爆炸时,成千上万的人被活活烧死、遭倒塌的房屋压伤或活埋、被飞散的残砖碎瓦重击,而处于原子弹爆炸点正下方的人更是直接在烈焰中瞬间灰飞烟灭。原爆后的生还者看似幸运地逃过一劫,但许多人却在后几个月承受辐射毒害的痛苦折磨,然后数百人、数百人地相继死去。

广岛市最初估计,有超过四万二千名平民于爆炸中丧生,此估计人数在一年内上修至十万。后来根据计算(儘管确切的数字永远无法得知),截至一九四五年底,死于原子弹爆炸及后续影响的人数可能多达二十八万。在往后的数十年,广岛市仍持续挖掘出人类的遗骸,直至今日亦然。「你往下挖两呎,就会发现白骨。」广岛县的知事汤崎英彦说道:「而我们就在那上面生活。不仅是(爆炸)中心附近的区域,而是整座城市。」

那是一场宛如圣经描绘场面的屠杀。即使在原爆七十七年后的今天,广岛这个地名仍让人联想起那熊熊燃烧的核武浩劫景象,令全世界不寒而栗。

然而惊人的是,在赫西的报导登上《纽约客》之前,美国政府竟设法掩盖原爆后广岛受创的严重程度,并成功地隐匿了原子弹长期且致命的辐射效应。

一九四五年八月九日,美国再向长崎投放钸弹「胖子」(Fat Man)攻击。美国华府官员及驻日占领军高层联手查禁、控制,并进而编造从广岛与长崎当地发出的报导,让这件事最后几乎从新闻标题和民眾的意识中彻底地消失。

起初,政府对其握有的新型武器似乎直言不讳。当时的美国总统杜鲁门向世界昭告,美军甫在广岛投下原子弹时,便誓言日本若不投降,可能﹁面临史上前所未见的毁灭如大雨般从天而降﹂。杜鲁门总统透露,「小男孩」的爆炸威力相当于逾两万吨的TNT炸药,是当时战争史上使用过最大的炸弹。当时事先收到总统宣告文稿的记者与编辑们,在获知消息时无不感到难以置信。

年轻的华特・克朗凯(Walter Cronkite)时任合眾通讯社(United Press,缩写为UP;后易名为合眾国际社,缩写为UPI)的驻欧记者,他在收到巴黎传来关于原子弹的公报当下,认定「显然……那些法国电报员搞错了」。他日后回忆道:「所以我将数字改为二十吨。但很快地,随着消息持续更新,我的错误昭然若揭。」

此外,媒体一开始似乎也充分报导了广岛和长崎所遭受的噩运──当世界进入原子时代的意义逐渐清晰,各地的编辑与记者都清楚地明瞭,原子弹不仅是重大的战争新闻,更是歷史上至关重要的新闻事件。几千年来,人类孜孜不懈、精心创造更恐怖且更高效的杀人机器,如今终于发明出了能消灭整个文明的方法。正如E ・B ・怀特(E. B. White)在《纽约客》所道:「人类在窃取上帝的力量。」

然而,距离世人真正得知翻腾的蕈状云之下究竟发生了什么事,还要好几个月的时间,待一名年轻的美国记者与他的编辑付出无比的胆识。

(本文摘自《无声的闪光》/尖端出版)

【内容简介】被噤声的广岛原爆真相──「核灾吹哨者」轰动全球的秘密调查,首位揭露美国政府欲掩盖的原爆余波的记者。

「一九四五年以来,让世界免于核弹灾难的,是对广岛浩劫的记忆。」 ──约翰.赫西 John Hersey

【作者简介】莱斯莉.布鲁姆(Lesley M. M. Blume)

屡获殊荣的新闻记者、传记作家,同时也是《纽约时报》的畅销书作家。

在跟随着担任新闻工作者的父亲的足迹进入新闻编辑室后,开始了其新闻媒体生涯,作品见于《浮华世界》、《纽约时报》、《华尔街日报》和《巴黎评论》等眾多刊物中。

曾任美国广播公司新闻晚间广播的直播记者和研究员,报导过歷史性总统选举、911袭击、伊拉克和阿富汗战争及无数主题与事件。

【译者简介】李佩华

曾任职书店店员、编辑、版权,现为专职译者,译有《我们好好的》、《黎明》、《没朋友,只有山:马努斯岛狱中札记》、《作家们都喝什么酒》、《臺北歷史地图散步》(英文版,合译)。译文赐教:[email protected]。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。