编者按:早在殷商时代,老祖先骨子里的经商天分就被激发了出来,也让商人跃上了中国歷史的舞台。

傅奕群所着《商从商朝来》,带领读者走入歷史的街市,追溯重信讲义的儒商传统,拨开千年迷雾,娓娓道来中国商业发展的兴衰与更迭。

正文开始:

作家萧乾在散文〈吆喝〉中生动描绘了老北京的「市声」:「卖柿子的吆喝有简繁两种。简的只一声『喝了蜜的大柿子』。其实满够了。可那时小贩都想卖弄一下嗓门儿,所以有的卖柿子的不但词儿编得热闹,还卖弄一通唱腔。最起码也得像歌剧里那种半说半唱的道白。一到冬天,『葫芦儿─刚蘸得』就出场了……」

市声起源于何时

萧乾以平易又不乏生动幽默的文字,展现了老北京街市的动人一景。吆喝就是市声,而市声就是口头广告。世界上最早的广告是利用声音来进行的,这是最原始、最简单的广告形式。早在奴隶社会初期的古希腊,人们就公开宣传并吆喝着有节奏的广告,透过叫卖的形式贩卖奴隶、牲畜。古罗马大街上同样充满了商贩的叫卖声。

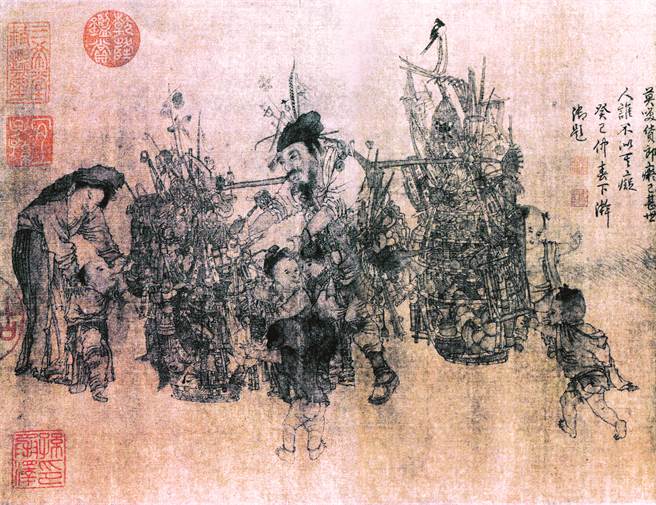

在中国,市声起源于何时,恐怕已经很难考察,但仍能从古文献中窥探一二。屈原在《楚辞.天问》中记载:「师望在肆,昌何识?鼓刀扬声,后何喜?」《楚辞.离骚》亦记载:「吕望之鼓刀兮,遭周文而得举。」这里的师望和吕望都是指姜子牙,意思是商朝末年的姜子牙在铺子里卖肉时,故意把刀剁得噹噹响,并高声吆喝,招揽顾客。「鼓刀扬声」实际上就是一种「市声」。

春秋战国时期的《韩非子.难一》中有一则着名的寓言,即成语「自相矛盾」的故事:「楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:『吾盾之坚,莫能陷也』。又誉其矛曰:『吾矛之利,于物无不陷也』。或曰:『以子之矛,陷子之盾,何如?』其人弗能应也。」比喻说话与做事前后抵触,无法自圆其说,却少有人注意到,这则寓言反映了一种商业活动中最普遍的广告形式─口头广告。

口头广告可以说是最简便的商品推销方法。小商贩们自由自在地走街串巷做生意,也让城市各处跑叫买卖之声不绝于耳。唐代西京长安设有东西两市,行业眾多,市场交易热闹繁忙,招徕顾客的口头广告此起彼伏。诗人元稹在〈估客乐〉具体描述:「经游天下遍,却到长安城。城中东西市,闻客次第迎。迎客兼说客,多财为势倾。」虽然抨击了商人的势利行为,但诗中的「次第迎」和「迎客兼说客」却生动描述了当时商贩们争相利用口头广告来宣传的热闹场景。

宋代孟元老所着的《东京梦华录》记录了北宋都城汴梁(今开封)的繁华景象:「是月季春,万花烂漫,牡丹芍药,棣棠木香,种种上市,卖花者以马头竹篮铺排,歌叫之声,清奇可听。」南宋迁都临安后,叫卖传统也被保留和继承了下来。宋代吴自牧的《梦粱录》对此有较详细的纪录:「中瓦子前卖十色糖。更有瑜石车子卖糖糜乳糕浇,俱曾经宣唤,皆效京师叫声。……又有沿街头盘叫卖姜豉、膘皮䐑子、炙椒、酸羓犬把儿、羊脂韭饼、糟羊蹄、糟蟹,又有担架子卖香辣灌肺、香辣素粉羹、撺肉细粉科头、姜虾、海蛰鲊、清汁田螺羹、羊血汤……各有叫声。」

简洁上口又押韵

这段节选文字让我们见到了南宋时期临安城内民间交易的兴盛,以及食品小吃的丰富程度,也可看出临安城里小商贩们的叫卖情况。

口头广告的表现形式在宋代丰富多样,在元、明、清同样充分发展。元人王元鼎所作的元曲〈醉太平.寒食〉云「觉来红日上窗纱,听街头卖杏花」,卖花者的叫卖声「清奇可听」,以此招揽顾客。明代冯梦龙的《警世通言》描写了一段精彩的口头广告词:「却说庙门外街上,有一小伙儿叫云:『本京瓜子,一分一桶;高邮鸭蛋,半分一个。』」不仅简洁上口又押韵,还有幽默感。可见口头广告经过长期发展,无论是形式或内容都逐渐成熟。

清代的口头广告尤其有特色,不仅押韵、上口,还带有浓厚的民俗风情。清末一位出身将门的八旗子弟蔡绳格着有《燕市货声》一书,收录了当时京城街头的叫卖声,如卖枣的当街吆喝:「挂拉枣儿,酥又脆,大把抓的呱呱丢儿!」卖油炸小食品的则吆喝:「小炸食,我的高;一个大,买一包;哄孩子,他不闹,他不淘。」卖糖咂麵的叫喊更特别,口头广告词是:「姑娘吃了我的糖咂麵,又会扎花,又会纺线;小秃吃了我的糖咂麵,明天长短髮,后天梳小辫。」

史书记载了很多这类口头广告,当时的小商贩不仅根据行业特色来宣传,还会先揣摩大眾的消费心理再编撰广告词。而前文所述萧乾笔下的老北京「市声」,既展现了口头广告在近现代社会中的风貌,也可见此一广告形式流传至今。(待续)

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。