幌子是一种由来已久的传统商业广告,多以与店铺经营有关的象徵物制作,约定俗成。早在两千五百年前的春秋战国时期就有幌子这种广告形式了。《韩非子》记载:「宋人有酤酒者,升概甚平,遇客甚谨,为酒甚美,县帜甚高,着然不售,酒酸。」讲的就是酒幌子,「县帜甚高」表明了当时店家已经知道用高悬酒旗的方式招徕生意。幌子的造型独特、形式各异,且多出自民间,为老百姓喜闻乐见。

幌子溯源和分类

幌子在中国古代的广告发展史上占有重要的地位,它伴随着人类的资讯交流活动而生,在商业中的表现形式也逐渐多样化。具体来说,传递商品资讯的幌子之所以出现,与行商坐贾的分化有着直接关系。

春秋战国时期,商人开始分化为行商和坐贾。行商走村串寨做生意,所用的多为口头广告或声音广告,即前文所述的「市声」。坐贾则固定在一定的场所或租用固定的店铺,为了招徕顾客,便开始把陈列于市的实物悬挂在货摊或店铺上,藉以吸引买主。前文提到的酒旗等,属于文字幌子,其实就是从实物幌子演变而来。春秋时期政治家晏婴的《晏子春秋》说:「君使服之于内,而禁之于外,犹悬牛首于门,而卖马肉于内也。」这则故事说的是齐灵公喜欢内宫女子穿戴男子服饰,因此全国女人都效仿之。齐灵公禁而不止。晏婴说,这就如同在门口挂着牛头却卖马肉,您为什么不禁止宫内女人穿男人服饰,这样外面就没人敢这么做了。这个典故后来演变成谚语「挂羊头卖狗肉」,也可见早在春秋时期就有在店门口悬挂实物招徕顾客的实物幌子。

有些学者认为,实物幌子只能算是幌子的雏形,按字面意思理解,幌子的「幌」,指的应该是帐幔、帘帷等,是商人高悬在摊位或店铺上方的长方形布幔。这种理解可以说是狭义理解,广义来讲,实物幌子也是幌子的一种,进一步发展以后,就出现了较为成型的幌子,如表、帜、帘等。帷、幔形式的幌子大多有文字、图案,是高度抽象化的实物幌子。「悬帜甚高」则说明到了韩非子所在的战国时期,已经有了抽象的幌子。

学界对幌子的分类分岐甚大。乌丙安在《中国民俗学》一书中把幌子分成七种不同的类型,分别是实物幌、模型幌、商品附属物幌、暗示幌、灯具幌、旗帘幌和文字匾牌。有的学者则将其分成九类。总体而言,综合幌子的材质和内容,可分成以下几大类:实物幌、模型幌、象徵幌、特定标志幌、文字幌等。

实物幌,就是卖什么商品,就悬挂什么商品。有的会稍加修饰,有的则保持商品的原貌,可以说是最直白的广告。比如麻铺悬挂一束长麻丝,绒线铺悬挂绒线,斗笠和草帽店悬挂笠帽,乐器店挂乐器,棉花店悬挂网缠的大棉团,烟袋店悬挂旧式烟管,皮货店悬挂皮袄……有的老北京皮铺会在店铺前挂一件羊皮筒子,以示店内经营皮货。

模型幌是在实物幌的基础上发展和演化而来,属于较为成型的广告,主要是把商品实物加以放大、缩小、夸张、变形。这类幌子有的比较夸张,有的比较美观精致。比如说,糕点铺将点心做成模型幌子挂着展示,蜡烛店将大烛做成模型幌子并展示在店门外等。

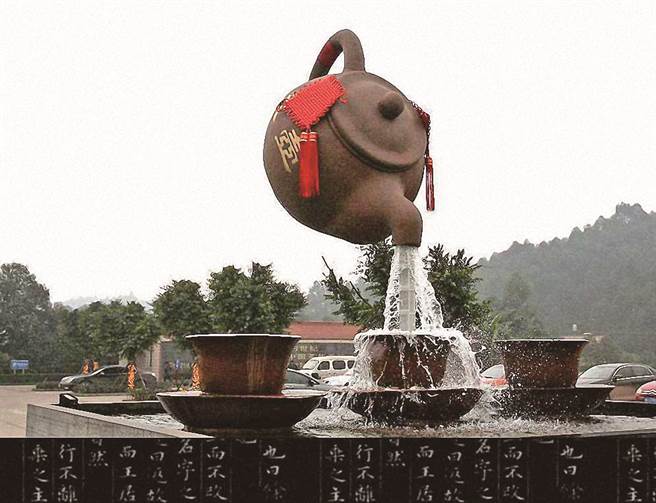

象徵幌是模型幌高度抽象化的结果,是一种具有特殊传承意味的幌子,得靠着人们世代传袭介绍,才会明瞭商店的经营内容。如旧时的酒铺悬挂用红漆木板做成的平面葫芦形幌子,象徵古代装酒的葫芦,或是茶馆门口放了个悬在空中的大茶壶,水从壶嘴中源源不断流出来,从外表看不到任何支撑,被称为「天壶」。

图画幌子也属于象徵幌,是利用图像直观地表示商家经营的商品和种类,有的画在布帘上、布牌上,也有的直接画在店铺左右的门墙上。刀剪铺会画刀剪;老北京的一些酒作坊会画春申君、孟尝君、平原君和信陵君「四君子」,以示自己是造酒的作坊;旧时还有一种马画铺,幌子上会绘制一武士持弓牵马图,右书「粉刷墙皮」、「塑画神像」、「油漆门窗」,左书「油漆彩画」、「包糊顶棚」、「油画看板」之类说明营业内容的文字。

特定标志幌是以特定的标志来代表经营类别或业种,幌上一般都是约定俗成、经营者和顾客都能理解和意会的特定标志。比如,寿衣店门前放逾尺高的黑靴子;旧时理髮店门前挂白布帘,如今的理髮店则立着三色螺旋旋转灯箱;烤鸭店前放卡通鸭子形象等。

文字幌就是指在布帘、帷幔或实物、抽象的模型上书写特定文字的幌子。这种类型的幌子数量眾多,比如典当铺的「当」字、旅馆的「店」字、酒店的「酒」字,有的字数较多,如《水浒传》景阳冈山脚下的酒店,酒旗上就写了「三碗不过冈」五个字。(待续)

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。