4岁的吉米半年前开始反覆出现皮肤痒及搔抓的现象,前阵子停课在家时,家长发现天气热、流汗增多时,情况更加严重,甚至会抓到破皮流血,睡眠也受到影响。就诊时发现手肘及膝盖的屈侧有红疹、丘疹及搔抓的伤痕,躯干有大范围的皮肤乾燥及脱屑,由于爸爸小时候也曾有类似状况,医师将其诊断为异位性皮肤炎,经治疗症状已大幅改善。

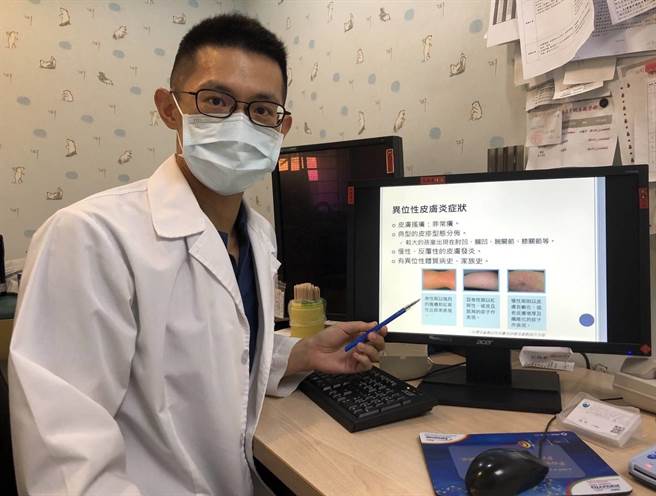

书田诊所小儿科主治医师苏軏表示,异位性皮肤炎在台湾的盛行率为8-10%,其中有50%在1岁内出现症状,30%在1-5岁患病,好发于有异位性体质家族史者。病因与遗传、环境因素以及皮肤的屏障功能缺陷有关。患者常见皮肤搔痒,痒到抓不停,较大的孩童在肘凹、腘凹、腕关节、膝关节等处会出现皮疹,且伴随慢性、反覆性的皮肤发炎。作息改变、压力、环境的温溼度、饮食等都有可能是引起异位性皮肤炎恶化的因素。

对于异位性皮肤炎的治疗,苏軏表示,主要是靠药物、保湿和改变生活环境来改善。含类固醇的外用药膏可对抗皮肤发炎,含抗生素则是预防次发性伤口感染,口服抗组织胺则可以降低搔痒感、改善睡眠。而保湿,改善皮肤屏障功能可由洗澡做起,应避免水温过高、清洁力太强的沐浴乳,洗澡时间控制在15分钟以内;针对皮肤乾燥的部位,涂抹适当的乳液、乳霜或凡士林,照顾一段时间后,若皮肤还是摸起来粗糙,建议增加涂抹的频率或是换成保湿力更强的产品。

至于生活环境,苏軏提醒需注意定期打扫维持清洁,保持空气流通,使用空气清净机及除湿机,环境维持适当温度以减少流汗。饮食清淡均衡少吃油炸食物,若吃到特定食物会加重皮肤症状,建议记录下来与医师讨论。

苏軏表示,疫情期间少回诊、长时间待在乾燥的冷气房、活动量减少、零食吃多、无法与同学朋友见面等因素,都会造成身体和情绪的压力增加,导致异位性皮肤炎恶化。他提醒患者要维持适当运动量,可进行跳绳、徒手健身、室内脚踏车等运动,选择较健康的零食、留意室内的温湿度,避免睡前使用3c产品影响睡眠,若症状有起伏,应按时回诊,与医师讨论病情变化与生活上面临的问题。

苏軏提醒民眾,异位性皮肤炎需要长时间的治疗及保养,当小孩经常东抓西抓,身上出现抓痕,可留意发生的部位、时间点以及是否持续或反覆发作。因疫情出现的生活型态、睡眠作息改变以及面对未来的不确定感,都会增加身体和情绪的压力,也可能是异位性皮肤炎恶化的因素,可谘询医师生活上的建议及调整或增加辅助用药,协助患者度过难关。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。