【爱传媒朱亚君专栏】去年看安东尼・霍普金斯主演的电影《父亲》,从病人的视角讲述了一个跌入错乱时空里失智症患者的故事,我觉得那是此生看过最骇人的恐怖片,以往的恐怖片都是虚构,而《父亲》的失智症,更像现实版的鱿鱼游戏,我们人人平等都有可能中奖,一步步失去了自己。

这个年迈的父亲,他的生活框架被打碎了,他的时间感被错置了,他永远在找他的手表(那个规律的滴答是他唯一的凭藉了),眼前的女儿忽焉是大女儿忽焉是小女儿,每一个早晨起床他都「迷路」在自己的人生中⋯⋯你想想,每天都有人告诉你:你又错了。不是这样的。醒一醒。你不要闹了。不是这里是那里。那种挫折焦虑惶恐不安,还有甚么比死亡更可怕的,大概就是人生这样退化衰败的老化过程吧。

这部片子的可贵,是让我们知道了失智症的真相:「患者本人才是最痛苦的。」

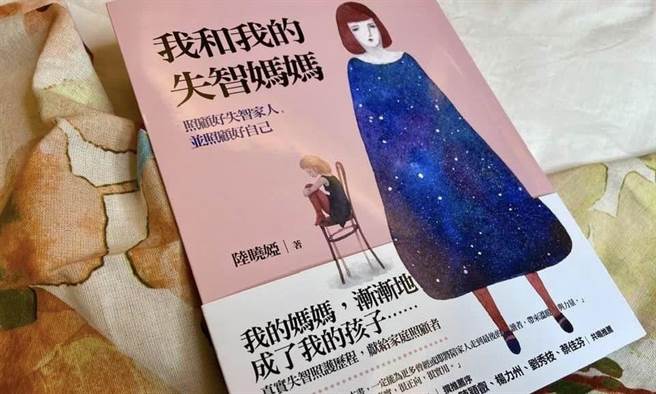

陆晓娅的《我和我的失智妈妈》写的便是这样一个故事。作为一个编辑,与心理助人者,陆晓娅有比一般人更敏锐的心思与文笔。他在书中写着:

人们总喜欢问失智症患者「你知道我是谁吗?」「瞧瞧是谁回来了,你认得她吗?」陆晓娅说,请不要再和失智症者玩「猜猜猜」的游戏了,你以为是好意,你以为是在帮助对方恢復记忆的努力,事实上当一个人不断被纠正:「我不是你姐姐,我是你女儿。」「他不是你儿子,你再想一想!」我们无从得知「丧失记忆」给失智症患者带来的痛苦,但至少我们可以同理当一个人不知道我是谁我在哪,那种彻底的沮丧。

这是一本温柔之书,作者在六十岁生日那天二度从职场退休,只为了陪伴失智的母亲,从一开始的错愕、挣扎、烦躁,到后来因为陪病,重新与妈妈连结,解读母亲的内在世界,从母亲还能自己吃饭、还能聊天、还能配合治疗、还能够生气,然后一点一点地失去。

这也是一本同理之书,长照十年,照顾者也走到七十,她必须也努力地活出自己有品质的晚年,她接纳自己的痛苦、委屈与害怕,不批判自己想「想逃」的念头。

这是一场漫长的马拉松式的生命考试,「我的妈妈,渐渐成了我的孩子⋯⋯」我们全心照顾好失智家人,也请记得,别忘了照顾你自己。

作者为宝瓶文化社长兼总编辑

照片来源:作者提供。

●更多文章见作者脸书,经授权刊载。

●专栏文章,不代表i-Media 爱传媒立场。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。