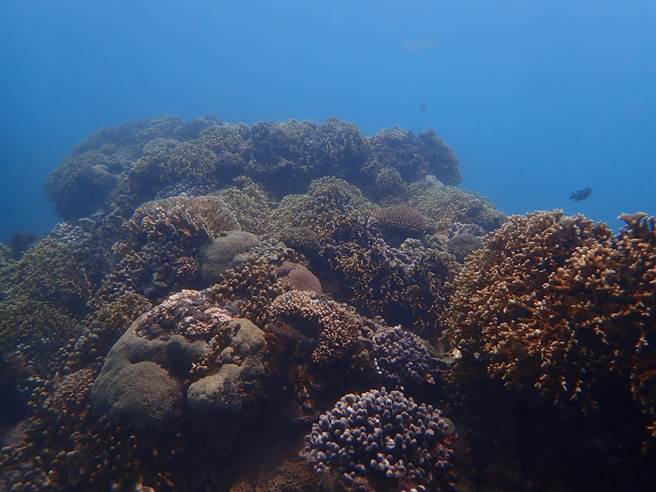

面临珊瑚礁于2020年因海水温增高而白化的现象,海洋委员会海洋保育署2021年度与国立海洋生物博物馆合作,做台湾周边及离岛31个地点62处珊瑚覆盖率及藻类与珊瑚比例调查,有33处状态稳定,仍有7处失能,包含北部的卯澳、南部的万里桐及小琉球等地点需要加强维护。

调查团队参考国际近年珊瑚礁评估方式,将台湾珊瑚群聚分成4级,并加入藻类数量指标,透过珊瑚(硬珊瑚与软珊瑚)覆盖率除以藻类(大型藻与毛丛藻)覆盖率所得出比例,较能显现珊瑚与藻类的相对优势,提供客观评估珊瑚保育成效的科学基础,也易于管理者及民眾了解与感受珊瑚的健康状态。

此4级包括:1. 珊瑚覆盖率>50%:健康。2. 珊瑚覆盖率30至50%或珊瑚、藻类比例>0.5:稳定。3. 珊瑚覆盖率10至30%且珊瑚/藻类比例≦0.5:衰退。4.珊瑚覆盖率<10%且珊瑚、藻类比例<0.1:失能。国外研究结果显示10%的硬珊瑚覆盖率是珊瑚礁碳酸钙生产的最低阈值,因此将覆盖率低于10%的礁区列为已失去珊瑚礁特有及关键的结构与功能,属于失能。

结果显示,东海岸的珊瑚群聚状况相对最为健康,北部、南部及澎湖稳定,但是北部的卯澳、南部的万里桐及小琉球部分地点属于失能,推测原因包括人为活动破坏、污染、土地开发与废水排放过度,或是游憩活动的踩踏或破坏所导致,再加上近年愈加严重的气候变迁衝击,例如2020年全台海域广泛发生海洋热浪造成的珊瑚大白化事件,尚未能恢復。

发表意见

中时新闻网对留言系统使用者发布的文字、图片或檔案保有片面修改或移除的权利。当使用者使用本网站留言服务时,表示已详细阅读并完全了解,且同意配合下述规定:

违反上述规定者,中时新闻网有权删除留言,或者直接封锁帐号!请使用者在发言前,务必先阅读留言板规则,谢谢配合。