5月22日,美國總統拜登乘坐專機抵達日本東京,開始了為期3天對日本的訪問。這是拜登任後第一次訪問日本。

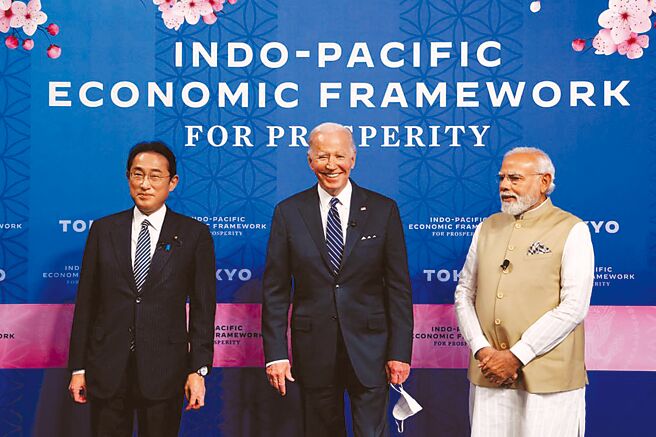

5月23日,拜登正式啟動「印太經濟架構」,此架構啟動時能集結多少成員國,將成為「美國在印度太平洋地區影響力的重要試金石」。

印太經濟架構(以下稱IPEF)就像宿便,始終卡在美國的直腸裡,直到拜登訪日,IPEF仍無具體細節可供檢視。

對IPEF的基礎認知是,它必須同時滿足美國藍領勞工,以及美國在印太地區的軍事政治利益,缺一不可。此目標高難度,即便此架構沒有涉及任何假定對手,也是幾乎不可能的,道理很簡單,國際交往的本質是「捨與得」,如自由貿易協議,其精神就是體現「捨得」,但IPEF不是自貿協議,而是只有「得」而無「捨」的交往規範,那就是一張廢紙。

簡言之,IPEF是令人心生警惕的「雙贏模式」 —— 我美國贏兩次。它看似是多邊主義,卻更像新殖民主義。

不過,話說回來,儘管看衰IPEF的輿論佔多數,連美國民代都批評這是TPP的弱替代,但我們仍不能小看其破壞性,因為東協不是沒有鬆動跡象,如新加坡總理李顯龍近日就鼓勵東協成員加入IPEF。

除了新加坡外,東協成員中,可能持續親華政策的菲律賓新政府也表態歡迎。泰國則批准了一份聲明,通知美國參與談判。

在許多對IPEF不利的言論氛圍下,何以李顯龍鼓勵東協成員加入?此舉對中國又釋放了什麼信號?

東協不願反華,也不願反美

看東協態度的基本認知是,他們不願反華,亦不願反美。雖然許多輿論強調,這次東協成員訪美對拜登而言收穫甚微,華盛頓智庫CNAS甚至批評美國只投資東協1.5億美元,無法與中國投資的15億相比。但也不能忽略一個事實,東協有八國領袖頂著疫情,仍長途跋涉應美國之邀進行訪問。

這代表東協清晰地昭告天下,中美之間他們絕不願選邊站,另一方面,兩邊都不想得罪。美國圍困中國的陽謀,他們心裡都清楚也排斥,不過這不代表東協不想從美國方面要到好處。擺眼前的現實是,中國崛起勢頭仍未停止,而愈是如此,美國就愈想拉攏中國鄰居。

因此,就算IPEF是雞肋,作為一個整體的東協,也不好表現得太過決絕,相反地,他們大可期待美國以更柔軟的身段對待東協。「IPEF不是鐵板一塊,現在食之無味,不代表未來也是」,這恐怕才是東協的真實心態。

在5月與美商務部長和美國商界交流時,李顯龍具體建議「IPEF應該包含數位經濟、綠色經濟、以及基礎建設領域之合作」,也呼籲「美國和東南亞加強在人力資源發展方面的合作,並共同提高供應鏈韌性」。

此外,李顯龍提出了但書,期盼IPEF要有包容性,並能為成員帶來實質利益,以吸引更多國家參與。與新加坡此項謹慎態度一致的還有印尼與越南。東協國家對IPEF最大的憂慮,就是怕美國分化這個聯盟,將一些最親華的成員排除於架構外,破壞此聯盟的團結。

除了拜登決策小圈圈,幾乎所有觀察者都批評IPEF缺乏誘因,原則上這樣的批評是正確的,但也不代表完全沒有誘因。

此前我已提過,在「供應鏈韌性」這一環節,能在美國市場取代「中國製」,或在供應鏈上減少對中國的依賴,都算是誘因,即便沒有關稅減免。印度就對此興致高昂。

問題在於,此誘因之所以不夠強烈,原因在於IPEF成員必須受到許多約束,如(對美有利的)貿易規則,嚴格的勞工環境等,但收穫不成比例。更別說還要冒著得罪最大貿易夥伴中國的風險了。

需要強調的是,「不希望將中國排除出供應鏈」以及「減少對中國的依賴」,兩者並不矛盾,前者是不希望斷了財路,後者則是「風險管理」,特別在近兩年因疫情與戰爭發生了供應鏈緊張的問題,任何受到影響的經濟體都會希望分散風險。

期待美國將IPEF調整成TPP

全球化不會死,但會變形,畢竟,世界產生了意外的動盪,此前的全球供應鏈確實遭到前所未有的挑戰,很難維持原狀。

值得一提的是,台灣傻傻地想蹭進IPEF,殊不知這個架構也在針對半導體供應鏈過度集中於台灣的問題。別忘了,新加坡也有半導體產業,而且正圖積極發展,全世界都不樂見台灣獨佔大餅。

還有許多前瞻性產業,如AI、自動化、新能源、先進製造業等,東協國家都希望提升自己的未來實力,科技強權美國願助一臂之力,何樂而不為?而美國已宣佈釋放教育利多,在約翰.霍普金斯大學(Johns Hopkins University)開辦課程,為東協成員的公務員提供培訓。這雖不是新東西,但畢竟是東協需要的東西,也代表美方或將釋出更多好處。

前美國貿易代表卡特勒(Wendy Cutler)為IPEF緩頰,她認為IPEF是一個循序漸進的方法,「也許,隨著時間的推移,美國將意識到需要做更多工作,我們將更接近類似TPP 的模式。」

對IPEF表示興趣的東協成員與日韓,可能就是這麼想的。IPEF的四大支柱是,「公平及有韌性的貿易」、「彈性的供應鏈」、「基礎建設、乾淨能源及脫碳」、「稅收及反貪腐」。

東協成員對這四塊表現出各自的興趣(最後一項可能最不受歡迎),並不奇怪,美國要做的就是消除疑慮,也就是「針對中國」與「分化東協」。所以拜登訪韓時,刻意淡化了IPEF的攻擊性。

不過,按照拜登政府行事粗疏的歷史,美國大概率無法消弭疑慮。

IPEF與CPTPP和RCEP的牴觸

拜登選擇在訪日行程裡正式推出IPEF,證明了其決策小圈的粗心,因為日本一直認為IPEF與CPTPP有所牴觸。果然在起跑前一秒,便傳出日本踩了剎車,希望美國先爭取到更多東協成員後再進入實質談判。

日本的立場是,美國重返CPTPP才是最優解方,至於IPEF,既缺乏誘因,又可能削弱CPTPP。

近日,日本前外相與前法務首長都表示,IPEF缺乏約束力,容許美國忽略協議中美方不同意的任何部分,可能引起成員對華盛頓的不信任。畢竟,美國政府會換屆,共和黨更保守,此事實使得IPEF的延續性備受懷疑。

相較之下,傳統自貿協議的權責都很清楚,不容許成員違約,而日本為撐起CPTPP已做出了重大讓步,不理解美方為何還需要迭層架屋地再弄一個IPEF出來。

儘管美方認為CPTPP與IPEF不是競爭關係,一些東協成員與印度若一時加入不了CPTPP而改選IPEF,從日本觀點來看,其實就是對CPTPP的削弱。

目前,亞洲的中國大陸、韓國、泰國、菲律賓、印尼以及台灣都表明了加入CPTPP的意願,IPEF只會對此形成干擾。

日本心知,一旦中國大陸成功加入CPTPP,就會是主導國,若將中國拒於門外,則不排除CPTPP成員或候選者會與中國再搞一個相同標準的自貿協議。所以美國重返CPTPP,才是日本最樂見的。

不過,拜登的官員都說得很決絕了,自貿協定是20世紀的產物,IPEF才是21世紀具有未來性的多邊架構,這就難怪日本會想推遲IPEF的進程,就目前來看,此架構還沒起到積極作用,就只有干擾作用。

此外,東協成員也憂心IPEF與RCEP相牴觸,這便是為何美國與東協國家談了大半年,始終沒談出個所以然的主因。

中國的應對

簡言之,IPEF的成功與否,取決於美國能做出多大的讓步,無可否認,若干東協成員確實對此有所期待,因此會持續敦促美國拿出更多實質誘因。

李顯龍表態支持,只是不希望美國斷念而已,畢竟美方手上仍有可觀的資源可以協助東協提升實力。不過,無論如何,東協都不會嘗試與中國切割,更不希望聯盟遭到分化。

對中國而言,如何強化多邊主義的韌性才是重點,加快形成與舊有經濟秩序相抗衡的新秩序,是未來20年的主要戰略。

處於大變局的俄羅斯,正積極研究金磚國家是否能成為西方的替代方案,中國則於近日再提議擴大成員數目,以擴大金磚國家影響力,穩住真正開放的經濟多邊主義,以應對西方保守主義在全球化陣地的退卻。

積極擴大金磚,並尋求強化新區塊(如非洲聯盟、拉美共同體、上合組織)的努力,有助於為開發中國家提供一個範式,展現與服務單一強權(或西方)迥然不同的經濟模式,借此抵銷美國的長臂管轄,為多極世界建立基礎。

中國只要在此展現更大的企圖心與耐心,東協就會更排斥本質上是殖民主義的多邊倡議。

訪日之行不是全無看頭,支持日本成為聯合國安理會常任理事國,以及軍事介入台海,拜登的口嗨倒是十分順暢,但涉及實質利益的IPEF具體細節,或許會一直卡在直腸裡。(作者為台灣自由撰稿人)

(本文來源觀察者網,授權中時新聞網刊登)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。