臺灣中秋節給大馬華人的震撼教育,除了烤肉之外,大概就是月餅「長得不一樣」 。

大馬華人所吃的月餅屬廣式,主要因為我們有許多廣東移民後裔,其中一家叫「錦綸泰」的廣式月餅,是家喻戶曉的品牌。第三章提到的馬華公會元老李孝式,就是這品牌的創辦人。

一九〇〇年廣東出生的李孝式,曾是國民黨陸軍上校,廿四歲下南洋到馬來亞協助父親李季濂經營錫礦業,接著拓展匯兌的事業,創立「錦綸泰」商號,在一九七一年轉型為茶樓,才有「錦綸泰」這月餅品牌延續至今。

儘管生活在臺灣超過十年了,但我依然對臺式月餅興致缺缺,還是比較偏好廣式月餅,尤其沒有蛋黃,就單純的豆沙、蓮蓉月餅,當然大馬獨有的榴槤月餅也很棒。雖然臺灣也能找到廣式月餅,但對我而言,主觀上與大馬、香港的廣式月餅還是有差距,因此每年的中秋節,還是會請親友帶大馬的廣式月餅來臺。

一直到二〇二〇年,我無意中發現了大稻埕的「馬來亞餐廳」的名產居然是廣式月餅,才讓我進一步去探究這餐廳背後有什麼歷史? ・

其實大學時期,在網路上搜尋臺北的星馬料理餐廳資訊時,就知道了馬來亞餐廳的存在,但仔細看各部落格對它的介紹,得知是粵菜餐廳,沒賣東南亞料理,加上價格偏高,就一直沒去光顧,也就忘了這餐廳存在。

直到後來數次騎機車經過長安西路,看到這外表古色古香的馬來亞餐廳,以及樓上是「新加坡舞廳」,就引起了我的興趣,究竟為何樓下是餐廳,樓上又是舞廳呢?由於網路上有關馬來亞餐廳、新加坡舞廳事蹟的文章並不多,因此花了一番功夫,才釐清了這兩個地方背後的故事,這一切要從來自於泉州出生的南洋華僑創辦人林玉質先生談起了。

根據馬來亞餐廳官網記載,該餐廳成立於一九五八年,是臺北第一間粵菜餐廳。根據各方文獻、舊新聞顯示,馬來亞餐廳確實是臺北頗負盛名的粵菜酒樓,是政商名流宴客之地,也見證了許多家庭的婚嫁喜宴,但官網對於創辦者為何人,並未著墨。

我在二〇二〇年八月底到馬來亞餐廳買月餅時,詢問了一位值班的女性職員是否認識創辦人。當時這位職員表示,由於餐廳經營權早已易手,因此她並不認識創辦人,但知道姓林,而且不久前才特地從新加坡撥打長途電話關心營運狀況,唯當時沒記錄林先生的聯繫方式。

經這位員工提醒創辦人姓林後,我最終查到了創辦人是林玉質,還有周來先生,他倆在六〇年代的國籍應是馬來西亞,至於林玉質先生最終是否已入籍新加坡,仍不得而知。可惜至截稿前,依然找不到他們。

幸運的是,我在網路上找到了《泉州人物庫》,這網站介紹林玉質一九二一年出生於福建省泉州市安溪赤嶺村,曾在家鄉當教師,接著在廈門經營鴻泰茶行,一九五〇年才下南洋到新加坡經商。

林玉質在新加坡的事業有成後,將資產轉移到馬來西亞,並在吉隆坡經營酒樓,以及在拿督周來旗下的周來建築有限公司出任公司董事總經理。據《泉州人物庫》介紹,當時周來建築有限公司解決了大馬的住屋荒,而成了商界聞人的林玉質,在一九七一年榮獲吉蘭丹州蘇丹頒賜的P-B勳銜,隔年又獲吉州蘇丹封賜的拿督(D-J-M-K)榮銜。

林玉質的這移動軌跡與李孝式類似,但後者最終選擇從政,前者依然在商界發展,而且功成名就後還回饋鄉里。在一九五〇年代,林玉質與其他在南洋的老鄉共同捐資建造了安溪蘆汀大橋和蘆汀戲院,八〇年代募款捐贈興建赤嶺小學,接著九〇年代又募資捐贈藍溪中學興建初中(國中部)教學樓和高中教學樓,九〇年代末林玉質再捐資修建橋粱、醫院院舍和捐贈聯誼大廈等。

家庭方面,《泉州人物庫》記載林玉質有三個兒子,長子林昆明從英國大學建築系畢業後,曾任三家建築公司的董事長、一家實業公司的總經理;次子林仲明曾任美達橡膠公司總經理;三子林黎明英國倫敦大學土木工程系畢業,曾任香港源通集團董事長和香港安溪同鄉會會長。

綜上所述,可見林玉質在大馬經商有成後,也熱衷於回饋家鄉安溪,至於他是否有在中國進行商業投資,目前未找到相關資訊,但對於臺灣的投資卻相當多元。

前文提到,林玉質在五〇年代回饋家鄉捐錢蓋橋和戲院後,一直到八〇年代才繼續回饋家鄉安溪,很可能是因為這時期中國發生文革,華僑、歸僑群體成了遭批鬥的對象。而在這時代背景下,林玉質於一九五八年在臺創立馬來亞餐廳後,六〇年代開始活躍於臺灣。

《泉州人物庫》提到,林玉質在臺灣經營新加坡舞廳、馬來亞餐廳、新加坡保齡球館、富基纖維股份有限公司等,均自任董事長。值得注意的是,也許安溪同鄉的人脈網絡,可能是林玉質這外國華人成功在臺灣落地經商的助力,當時林玉質還延攬了臺北安溪同鄉會理事長林長青擔任餐廳和舞廳的總經理。

先說餐廳的歷史,之所以被命名為馬來亞餐廳,而非馬來西亞餐廳,乃因餐廳在一九五八年成立時,馬來西亞尚未成立,依然是版圖僅限於馬來半島馬來亞聯邦。

馬來亞餐廳原址是在西門町的西寧南路五洲大樓一樓,而新加坡舞廳(舊時稱「新嘉坡舞廳」)在同棟六樓。馬來亞餐廳和新加坡舞廳是在一九六八年底遷至長安西路的現址,馬來亞餐廳除了以粵菜聞名外,其鐵盒裝的廣式月餅更是招牌產品。

當年林玉質為讓臺灣消費者吃到不輸香港廣式月餅的味道,而特地從香港聘請了糕餅師傅來臺製作月餅。《非凡新聞》曾報導 ,・馬來亞餐廳的金腿伍仁月餅也受到宋美齡、林青霞的喜愛,而被林玉質聘請來臺的香港師傅,是曾任香港文華酒店中式糕點主廚的李宗耀。

至於富基纖維股份有限公司和新加坡保齡球館,相關資訊並不多。根據臺灣公司網的記錄,富基纖維已停業,而前面提到的前臺北安溪同鄉會理事長林長青曾任監察人。至於新加坡保齡球館,嘉義朴子市曾有家同名的保齡球館,大約在一九九四年創立,二〇一〇年歇業了,創辦人是否為林玉質先生,目前無法求證。

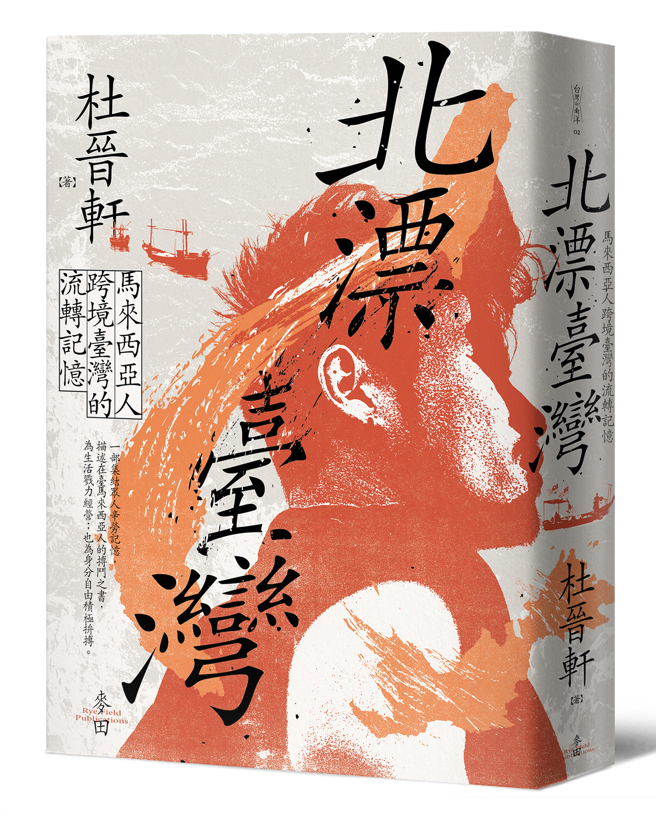

(本文摘自《北漂臺灣》/麥田出版)

【內容簡介】全面觀看馬來西亞在臺灣的群體,細數大馬人在臺灣這些年的政治、歷史與文化交融下的遷移,綜覽他們留下的影響與被影響。

——

與臺灣比鄰的馬來西亞人,如何在臺灣生根發芽、實現自己?

在臺灣的大馬人無法構成「群體」,因此擁有了絕對、不被拘束的發展自由,每個個體在自我實現的過程中,無聲且細緻的在臺灣各處揮灑,搏出自己的一片天,包括政治界、社運圈、學界、醫界、影劇圈、文化圈,以至於小巷裡烹調道地馬式菜餚的餐廳老闆等,他們早已融入地方,深深影響著臺灣,也回照著馬來西亞。

本書作者杜晉軒,耗費心力進行採訪、田野調查各領域馬來西亞人在臺灣的過去與現在,他(她)們姿態各異,默默凝聚成一股強大的大馬生命力。

國民政府遷臺七十餘年,隨著僑教政策與外籍生來臺就學的實施與變化,馬來西亞人在臺灣的流動與深耕也已超過一甲子。回看臺灣的近代發展脈動,馬來西亞人不只經歷其中,更是參與者,無論他們是在各行各業打拚奮鬥,或是作為在臺灣民主進程扮演推手的「境外勢力」,馬來西亞與臺灣文化交相融合的面貌,過去甚少被整體性的探討,這本書將帶領讀者一探馬來西亞人北漂臺灣的各方人物故事與歷史因緣。

【作者簡介】杜晉軒

馬來西亞華人,旅臺媒體工作者。

1991年出生於馬來西亞怡保市,2010年來臺,世新大學新聞系、國立臺灣大學國家發展研究所畢業。曾擔任《多維TW》記者,現任職於臺灣網媒《關鍵評論網》編輯,2020年出版《血統的原罪:被遺忘的白色恐怖東南亞受難者》,關注領域為東南亞華人史、臺灣戒嚴時期東南亞政治受難者、兩岸僑務政策等。

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。