一般人類的大腦表面會有許多稱為「腦迴」皺褶,與高階認知功能發展息息相關,但有少數患有「平腦症」的人則沒有皺褶,恐嚴重影響幼兒發育,全台約有300例病例,高雄長庚陽明交大研究合作,繼2020年之後,再次發現造成平腦症的基因NDEL1,登上今年1月神經科學重量級期刊「神經病理期刊(Acta Neuropathologica)」,有機會讓人類進一步對大腦有深入了解。

高雄長庚神經內科教授蔡孟翰表示,平均每一百萬個新生兒中僅有12個平腦症個案,他們通常無法存活到成人時期,部分存活者,腦的智力發展也只有嬰兒的程度,通常伴有嚴重發展遲緩、癲癇,甚至沒有語言、吞嚥或是行走能力,造成病人家屬沉重負擔,因大腦發育過程需要很多基因調控,目前平腦症已知有約20個基因會致病,但是仍有約20%的平腦症仍找不到其致病原因。

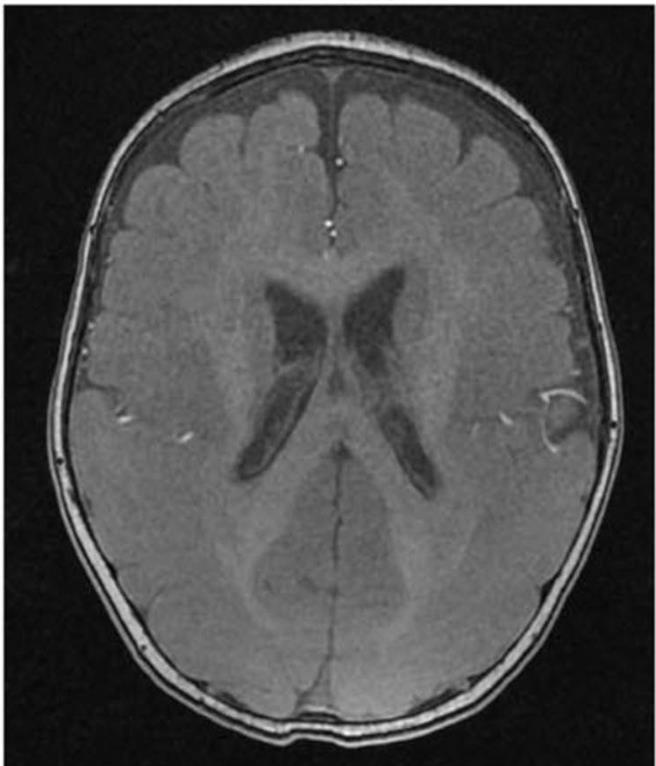

蔡孟翰說,高雄長庚長期研究台灣的平腦症,發現一位頑固型癲癇病患合併有平腦症的病人,安排腦部核磁共振後發現,病人後方的大腦區域腦迴發育有異常,產生大腦表面平滑的現象,進一步用最新次世代定序技術研究發現,是由一個從未被發表過的新基因NDEL1突變,所導致的平腦症合併癲癇症。

對於該病患,蔡孟翰指出該病患接受多種抗癲癇藥物治療、積極的早療介入和復健治療,目前已經可以自己行走,但仍有語言發展遲緩的問題,同時發現該突變基因NDEL1,是病人本身自發性的突變,其父母都沒有帶這個基因突變。

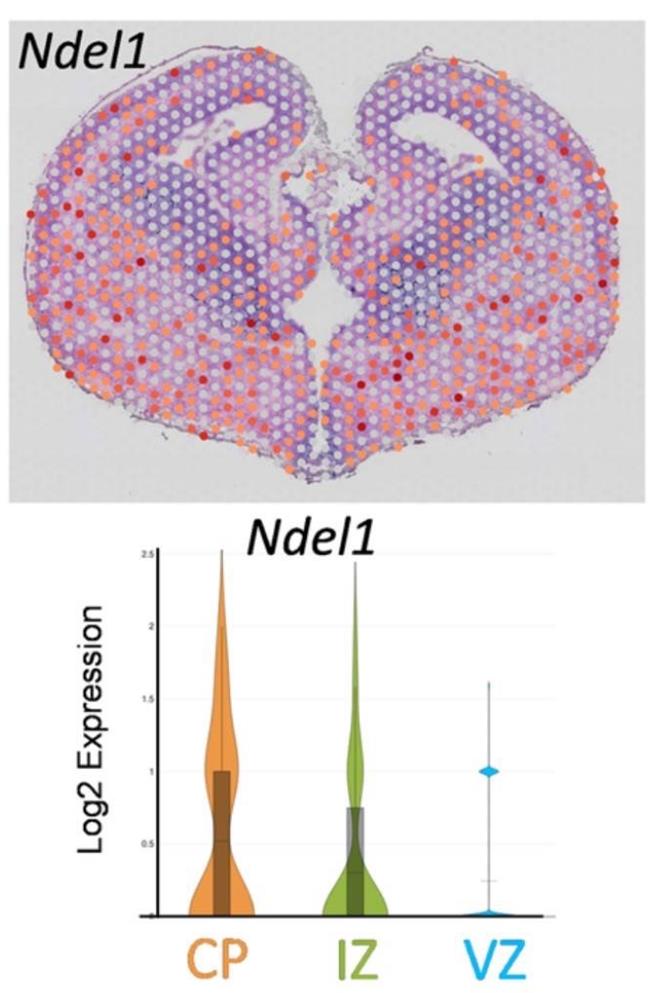

蔡孟翰持續透過國際合作發現,義大利也有一個同樣的基因突變造成的病人,同時也有腦部發育異常,進而與陽明交通大學腦科學研究所教授蔡金吾合作,透過先進的基因體定序技術,確定此基因在發育的老鼠與人類大腦中表現,更在動物及細胞模式,確認此基因在老鼠身上的確會影響大腦發育,是高雄長庚和陽明交大團隊合作共同發表的第4個平腦新基因。

蔡金吾說,透過人類大腦發育疾病新基因的發現,除可解析大腦發育過程的重要調控機制,更可以對兒童智能發展以及神經系統的運作進行進一步的了解與掌握,將有助於加速未來醫師在診斷這類大腦發育異常疾病的速度,甚至未來可以提供成為產前篩檢的基因,減少疾病發生的機會。

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。