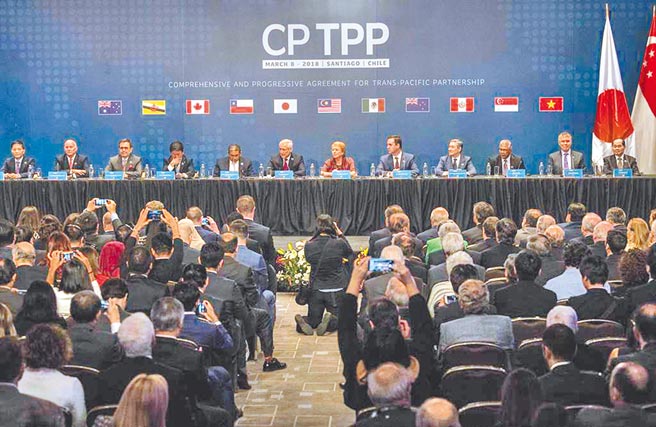

在中國大陸正式申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP)的1個星期之後,蔡政府宣布台灣以「台澎金馬個別關稅領域」之名向紐西蘭遞件申請加入CPTPP,一時間在兩岸輿論掀起波瀾:大陸指責台灣「搗亂」,台灣則對日本及國際友台力量樂見台灣加入而沾沾自喜,CPTPP似乎將成為兩岸新一輪的角力場。

政治因素固然是左右兩岸CPTPP之爭的關鍵,但只要回歸三個常識,就可清楚看到,各國經貿考量才是決定兩岸CPTPP之爭的根本。換言之,CPTPP只會有「中國問題」,即是否同意中國大陸加入,而不會有所謂「台灣問題」。台灣加入CPTPP的議題恐怕就像一場閃過即逝的煙火表演。

第一個常識:CPTPP和TPP的最大區別就在於該組織已不再具有「經濟抗中」的戰略意涵,蔡政府試圖利用美國印太戰略「聯台制中」的槓桿,以推動台灣加入CPTPP,最終恐怕是徒勞一場。綠營的宣傳總在高估台灣加入的可能性,其中一個重要理由就是台灣自由民主體制與CPTPP的標準「天然契合」,再加上CPTPP主導方日本政府已表示樂見台灣加入。然而,處於內閣看守期的日方表態更多是禮節性的客套話,未來若呼聲較高的「友陸派」河野太郎當選首相,較大可能是優先討論中國大陸的申請案,而不是台灣。

第二個常識:CPTPP在共識決的制度下,能否加入仍要透過與成員國逐個進行雙邊談判才能決定,只餘下2年多任期的蔡政府很難應付。連門檻較低的RCEP台灣都不得其門而入,其中固然存在大陸不容許台灣在不承認一中前提下參與的政治因素,但平心而論,台灣真的有搞定大陸以外所有成員國的能力嗎?

第三個常識:台灣參與國際經貿體系的「WTO模式」,具有不可複製的時空背景,蔡政府如果繼續迴避兩岸關係性質、不與對岸進行有效溝通,加入CPTPP的鑰匙永遠都「看得見、拿不到」。

此次蔡政府以「台澎金馬個別關稅領域」申請加入CPTPP,已展現「維持現狀」的意圖,但陸方依舊毫不領情,除了北京外交部發聲反對外,國台辦亦將此舉解讀為「謀獨」動作。原因何在?2001年兩岸以「先陸後台」次序加入WTO時,正值扁政府執政,兩岸未恢復協商,但一來當時大陸更急迫加入WTO,故擱置了政治爭議,二來台灣在WTO的官方簡稱是「中華台北」,仍具有一中政治意涵。

2008年後台灣以「中華台北」名義參與拓展國際空間,都是兩岸溝通協商後的結果。然而,蔡政府申請加入CPTPP雖使用「台澎金馬個別關稅領域」,但對外都以「台灣」作為簡稱,而非循WTO模式下的「中華台北」,這無疑自己塞住了與大陸溝通之路,也讓台灣與CPTPP的距離愈來愈遠。

可預見的是,在疫後各國對中國大陸經貿依賴度加深的趨勢下,台灣加入CPTPP的難度將可能更高。(作者為智庫研究員)

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。