編者按:早在殷商時代,老祖先骨子裡的經商天分就被激發了出來,也讓商人躍上了中國歷史的舞台。

傅奕群所著《商從商朝來》,帶領讀者走入歷史的街市,追溯重信講義的儒商傳統,撥開千年迷霧,娓娓道來中國商業發展的興衰與更迭。

正文開始:

作家蕭乾在散文〈吆喝〉中生動描繪了老北京的「市聲」:「賣柿子的吆喝有簡繁兩種。簡的只一聲『喝了蜜的大柿子』。其實滿夠了。可那時小販都想賣弄一下嗓門兒,所以有的賣柿子的不但詞兒編得熱鬧,還賣弄一通唱腔。最起碼也得像歌劇裡那種半說半唱的道白。一到冬天,『葫蘆兒─剛蘸得』就出場了……」

市聲起源於何時

蕭乾以平易又不乏生動幽默的文字,展現了老北京街市的動人一景。吆喝就是市聲,而市聲就是口頭廣告。世界上最早的廣告是利用聲音來進行的,這是最原始、最簡單的廣告形式。早在奴隸社會初期的古希臘,人們就公開宣傳並吆喝著有節奏的廣告,透過叫賣的形式販賣奴隸、牲畜。古羅馬大街上同樣充滿了商販的叫賣聲。

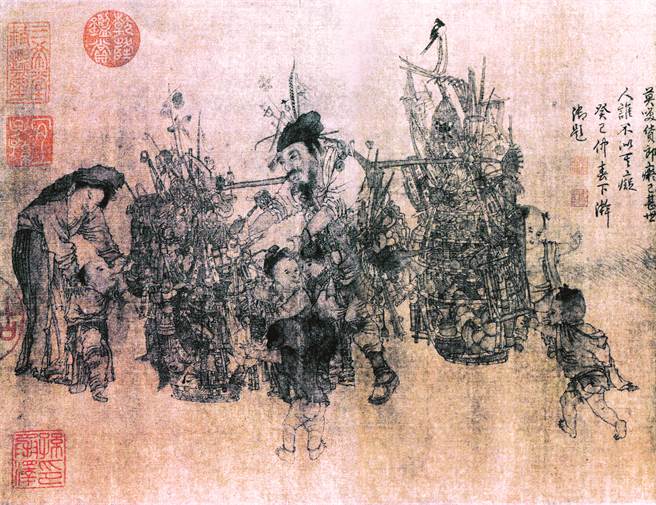

在中國,市聲起源於何時,恐怕已經很難考察,但仍能從古文獻中窺探一二。屈原在《楚辭.天問》中記載:「師望在肆,昌何識?鼓刀揚聲,後何喜?」《楚辭.離騷》亦記載:「呂望之鼓刀兮,遭周文而得舉。」這裡的師望和呂望都是指姜子牙,意思是商朝末年的姜子牙在鋪子裡賣肉時,故意把刀剁得噹噹響,並高聲吆喝,招攬顧客。「鼓刀揚聲」實際上就是一種「市聲」。

春秋戰國時期的《韓非子.難一》中有一則著名的寓言,即成語「自相矛盾」的故事:「楚人有鬻盾與矛者,譽之曰:『吾盾之堅,莫能陷也』。又譽其矛曰:『吾矛之利,於物無不陷也』。或曰:『以子之矛,陷子之盾,何如?』其人弗能應也。」比喻說話與做事前後抵觸,無法自圓其說,卻少有人注意到,這則寓言反映了一種商業活動中最普遍的廣告形式─口頭廣告。

口頭廣告可以說是最簡便的商品推銷方法。小商販們自由自在地走街串巷做生意,也讓城市各處跑叫買賣之聲不絕於耳。唐代西京長安設有東西兩市,行業眾多,市場交易熱鬧繁忙,招徠顧客的口頭廣告此起彼伏。詩人元稹在〈估客樂〉具體描述:「經遊天下遍,卻到長安城。城中東西市,聞客次第迎。迎客兼說客,多財為勢傾。」雖然抨擊了商人的勢利行為,但詩中的「次第迎」和「迎客兼說客」卻生動描述了當時商販們爭相利用口頭廣告來宣傳的熱鬧場景。

宋代孟元老所著的《東京夢華錄》記錄了北宋都城汴梁(今開封)的繁華景象:「是月季春,萬花爛漫,牡丹芍藥,棣棠木香,種種上市,賣花者以馬頭竹籃鋪排,歌叫之聲,清奇可聽。」南宋遷都臨安後,叫賣傳統也被保留和繼承了下來。宋代吳自牧的《夢粱錄》對此有較詳細的紀錄:「中瓦子前賣十色糖。更有瑜石車子賣糖糜乳糕澆,俱曾經宣喚,皆效京師叫聲。……又有沿街頭盤叫賣薑豉、膘皮䐑子、炙椒、酸羓犬把兒、羊脂韭餅、糟羊蹄、糟蟹,又有擔架子賣香辣灌肺、香辣素粉羹、攛肉細粉科頭、薑蝦、海蟄鮓、清汁田螺羹、羊血湯……各有叫聲。」

簡潔上口又押韻

這段節選文字讓我們見到了南宋時期臨安城內民間交易的興盛,以及食品小吃的豐富程度,也可看出臨安城裡小商販們的叫賣情況。

口頭廣告的表現形式在宋代豐富多樣,在元、明、清同樣充分發展。元人王元鼎所作的元曲〈醉太平.寒食〉云「覺來紅日上窗紗,聽街頭賣杏花」,賣花者的叫賣聲「清奇可聽」,以此招攬顧客。明代馮夢龍的《警世通言》描寫了一段精彩的口頭廣告詞:「卻說廟門外街上,有一小夥兒叫云:『本京瓜子,一分一桶;高郵鴨蛋,半分一個。』」不僅簡潔上口又押韻,還有幽默感。可見口頭廣告經過長期發展,無論是形式或內容都逐漸成熟。

清代的口頭廣告尤其有特色,不僅押韻、上口,還帶有濃厚的民俗風情。清末一位出身將門的八旗子弟蔡繩格著有《燕市貨聲》一書,收錄了當時京城街頭的叫賣聲,如賣棗的當街吆喝:「掛拉棗兒,酥又脆,大把抓的呱呱丟兒!」賣油炸小食品的則吆喝:「小炸食,我的高;一個大,買一包;哄孩子,他不鬧,他不淘。」賣糖咂麵的叫喊更特別,口頭廣告詞是:「姑娘吃了我的糖咂麵,又會紮花,又會紡線;小禿吃了我的糖咂麵,明天長短髮,後天梳小辮。」

史書記載了很多這類口頭廣告,當時的小商販不僅根據行業特色來宣傳,還會先揣摩大眾的消費心理再編撰廣告詞。而前文所述蕭乾筆下的老北京「市聲」,既展現了口頭廣告在近現代社會中的風貌,也可見此一廣告形式流傳至今。(待續)

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。