花蓮縣政府為推動並保存原住民文化,馬不停蹄打造原民文化研究基地,繼豐濱鄉「山海劇場」,光復鄉「豐羽」計畫園區歷經10年、15次流標,挺過疫情及營建原物料飆漲等因素,終於在今天動土開工,預計明年底完工,屆時將以「在地連結」為核心價值,成為一座以阿美族為主題的特色園區,並作為中南區原住民族文化及產業推動的新據點。

光復鄉馬太鞍部落是全台阿美族最大的部落,花蓮縣政府2013年提出「原住民族傳統藝術豐羽計畫」,在該處興建文化驛站與祭祀廣場,2017年經原住民族委員會同意可行性評估報告,2019年完成都市計畫變更,取得用地,並在同年獲中央核定與補助1億7975萬元經費。

豐羽計畫獲經費挹注後,招標過程卻因疫情及建物原物料飆漲等因素,反覆流標14次,經縣府不斷檢討工項內容,終於在去年12月第16次招標時成功包發,預計先興建文化驛站、周邊景觀及道路相關附屬設施工程,並於明年底完工。

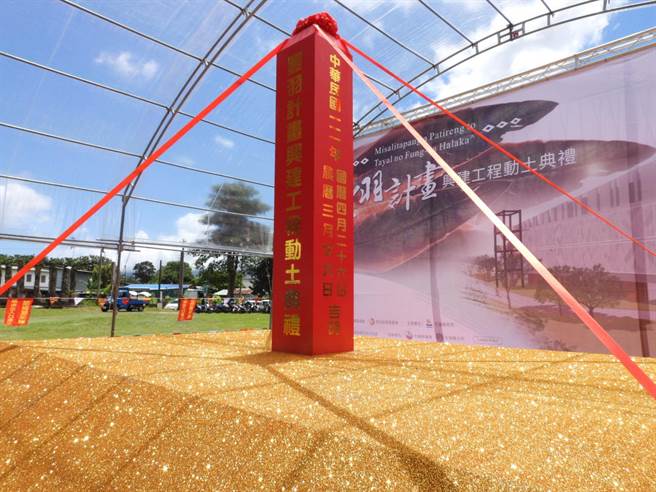

豐羽計畫今舉辦開工動土祈福典禮,原民會主委夷將·拔路兒、縣長徐榛蔚、立委鄭天財、光復鄉長林清水、多位縣議員及部落頭目等人均到場參與,一同祝福工程順利進行。

夷將·拔路兒指出,豐羽計畫是原民會歷年核定補助單一計畫最高金額的項目,比3月動土的豐濱鄉山海劇場還多,希望工程明年年底能順利完工,屆時除策劃部落文創商店、產業市集、文化展演及大型展覽,也會作為每年部落豐年祭的舉辦場地,是一座以阿美族為主題的特色園區,預期將成為當地文化及產業推動的新據點。

徐榛蔚表示,豐羽計畫歷經10年,15次的流標,終於邁向嶄新的里程碑,由於工程原物料飆升,此次工程僅能忍痛捨棄舞祭場的部分,不過縣府也將持續爭取6000萬元經費,持續完成園區最後一塊拼圖。

此外,由於中研院團隊1980年代期間,曾到馬太鞍部落進行口述調查,並將部落文物帶回研究,縣議員蔡依靜指出,經部落與中研院溝通,希望能將採集的部份文物帶回部落,目前已初步選定約49件重要文物將回到部落,包括祭祀用具、服飾、貝殼飾品、織布機、末代領袖Sapalengaw家族的頭飾與權杖等文物,7月將在光復國小展出。

蔡依靜表示,由於中研院團隊帶走了500餘件部落文物,部落目前正努力爭取相關經費,希望能依序將文物帶回部落,同時也期望未來能在豐羽計畫完善的場館中,設立典藏設施,展示部落的文化。

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。