泌尿道結石很常見,一般認知都是顆粒狀,但彰化1名61歲梁姓男子,日前因反覆發燒及泌尿道感染就醫,經彰化醫院檢查卻發現,其腎臟及輸尿管等泌尿道系統被一層像是水泥、蛋殼的鈣化物覆蓋,稱為結殼性泌尿系統病變,醫院表示,其特性為結石不會成塊狀,並呼籲民眾要多喝水、不要憋尿,避免泌尿道結石。

梁男因反覆發燒半年內住院多達6次,經檢查都是泌尿道發炎引起,但梁男家屬覺得病情可能不單純,因此到衛福部彰化醫院就醫,希望找出是否有隱藏的病因。

彰化醫院腎臟科主任蔡旻叡表示,一般而言,泌尿道結石通常會有頻尿、血尿、疼痛、甚至尿失禁等情形,但這起個案的梁先生並不太會疼痛,而是一再地發炎感染。

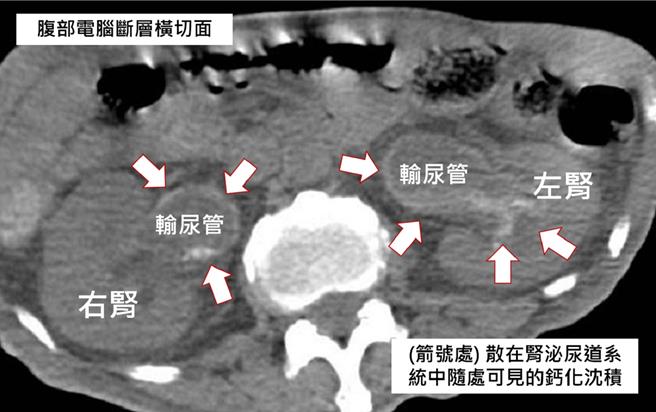

蔡旻叡指出,從超音波可發現梁男的腎臟有類似鈣化的強回音反射,但又不是典型腎臟結石,經腎臟科、泌尿科及感染科一起會診,從腹部電腦斷層發現,鈣的沉積物覆蓋在泌尿道系統的內部表面,包括腎臟髓質及輸尿管,有如一層蛋殼或敷上一層厚厚的水泥,輸尿管因此阻塞擴大,造成水腎及慢性發炎現象。

蔡旻叡表示,梁先生的尿液進一步培養出棒狀桿菌,這種細菌致病力很弱,毒性低,培養不易,在臨床上經常被忽略,然而在少數病人(10%)身上會引起類似結石的沉積病變,其成因是因為棒狀桿菌會產生尿素酶,導致尿液過度鹼性,產生俗稱鳥糞石的磷酸銨鎂及磷酸鈣混合結石沉積,不同於一般結石的是,石頭不會結成塊狀,而是如本起個案,像水泥般地覆蓋住泌尿道。

蔡旻叡說,此病症比較可能發生於免疫力不足、臥床或是長期置放尿管的病人身上,患者經使用抗生素及進行多次的輸尿管內視鏡手術去除石片,已經不再發燒,但其腎絲球過濾率(eGFR)僅剩20,顯見半年的持續性泌尿道發炎已損害腎臟功能。

蔡旻叡強調,泌尿道結石可能發生在腎臟、輸尿管、膀胱、尿道,不管是哪種形狀,要預防結晶成石,最重要的是多喝水、不要憋尿、適度運動,營造出較為不易結石的環境。

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。