「黑洞」這個說法向來具有幽暗陰森的惡名。一七五六年六月,在印度加爾各答的胡格利河岸邊,屬於英國的駐防地威廉堡,孟加拉省長達烏拉(Siraj ud-Daulah)派出軍隊,俘虜了一百四十四名英國男性和兩名女性。歷史學家說,達烏拉的部下將至少六十四名人質監禁在一個擁擠的小牢房裡,叫作「黑洞」。據說經過炎熱、幾乎透不過氣的一個晚上,只有二十來個人活下來。從那次可怕的事件後,「黑洞」一詞就用來指監禁的地方,有鎖的牢房,只要進去了,就永遠出不來。

一九六七年秋天,發現電波脈衝星後,美國太空總署名下的戈達德太空研究所立刻在紐約市辦了一場會議,惠勒也在會上第一次提到「黑洞」的說法,後來他常講這個故事。神祕的嗶嗶聲來自紅巨星、白矮星,還是中子星?惠勒說,他告訴與會的天文學家或許就是他的「重力塌縮物體」。「嗯,講了四五次以後,有人說:『為什麼不就叫它黑洞?』我就照辦了。」惠勒說。

儘管科學家在一九六七年發現了脈衝星,但到了一九六八年才公諸於世,《自然雜誌》在二月終於刊出相關的論文,宣布脈衝星的存在。戈達德太空研究所到五月才舉行脈衝星會議。或許惠勒記錯了,以為會議在一九六七年舉行。一九六七年十一月,戈達德太空研究所舉辦了超新星的會議,但惠勒的名字不在會議紀錄上。無可爭議的是,一九六七年十二月二十九日,在美國科學促進會的年度聚會上,惠勒確實在晚餐後的演說中提到黑洞。根據那場演講寫成的文章也印出了這兩個字,文章的標題是〈我們的宇宙:已知與未知〉,一九六八年登在《美國科學家》期刊上。因為這本出版品,大家才把「黑洞」一詞歸功給惠勒。

但也有確鑿的證據指出這個名詞其實更早出現。首先,在一九六三年的德州座談會就開始流傳了,儘管不正式,也比惠勒早了四年。當時擔任《生活雜誌》科學編輯的羅森費爾德(Albert Rosenfeld)在關於新發現的類星體文章中提到「黑洞」。報導德州座談會的時候,他注意到霍伊爾和佛勒指出,恆星的重力塌縮或許能解釋類星體的能量從哪裡來。「重力塌縮會導致宇宙中出現看不到的『黑洞』。」羅森費爾德這麼寫。羅森費爾德說,這個名詞不是他發明的,而是在會議上聽到,只是他忘了從誰口中說出來。難道霍伊爾在討論時用了「黑洞」一詞?在十多年前,這位英國的天文物理學家語帶挖苦,把宇宙起源的爆炸理論封為「大爆炸」。他又用自己這方面的天分幫天文物理現象取了容易聯想的名字嗎?還是年輕的學生和博士後研究員在會場走廊上開玩笑地說了「黑洞」呢?

過了一個星期,美國科學促進會在克里夫蘭舉辦會議,又提到「黑洞」一詞。《科學新聞通訊》的尤恩(Ann Ewing)報導,會上的天文學家和物理學家指出:「太空中或許布滿了『黑洞』。」說到這個詞的人是戈達德太空研究所的物理學家丘宏義(Hong-Yee Chiu),尤恩報導的會期就由他安排,他也去過德州座談會。「類星體」就是丘宏義想出來的;他又要向大眾介紹另一個有趣的名詞嗎?不是,丘宏義說,他借用的對象應該就是最早創造出這個名詞的人。

從一九五九到一九六一年,丘宏義待在普林斯頓的高等研究院,而普林斯頓的物理學家迪克(Robert Dicke)是重力的實驗家和理論家,在討論會上提到廣義相對論如何預測出某些恆星的完全塌縮,創造出一個重力很強的環境,強到光線或物質都無法逃出。「聽眾很驚愕,他開玩笑地補充,就像『加爾各答的黑洞』。」丘宏義回憶說。過了兩年,丘宏義到戈達德太空研究所工作,迪克來訪,並發表一系列的演說,他又聽到迪克很隨意地提到「黑洞」。或許就是這樣,迪克把這個名詞送進了科學界。那是迪克的一個口頭禪,他常在家人面前說起「黑洞」,但用法完全不一樣。他兒子說,發現家裡的東西似乎被吞掉了,不見蹤影,就會聽到父親大喊:「加爾各答的黑洞!」

如果惠勒沒發覺已經有人用了黑洞這個詞,還是他被沙利文(A. M. Sullivan)的詩影響了?那首詩叫〈宇宙的音樂〉,重點放在十八世紀的天文學家赫歇耳(William Herschel)身上。一九六七年八月二十六日,這首詩登在《紐約時報》上,再過幾個月,惠勒就到美國科學促進會在紐約市舉辦的會議上演講。

赫歇耳長長的眼睛

探索著天際

靠近獵戶座的腰帶

他敬畏地顫抖

因為那混亂的黑洞

不論靈感從哪裡來,這個詞變成科學詞彙,惠勒厥功甚偉。以他在這個領域的地位來說,決定用這個稱號,這個詞也就有了重要性,讓科學界敢於接納,不覺得窘迫。「他就開始用了,似乎沒有其他的說法,彷彿大家都同意就該用黑洞這個名字。」之前受教於他的索恩說。

惠勒的策略成功了。一九六七年在紐約發表過演說後,不到一年,報紙和科學文獻都開始採用這個說法―不過一開始大家連同引號一起用―「黑洞」,因為太新奇了,必須用引號保留一點距離。

有些人覺得這個名詞很討厭,比方說費曼。「他指責我太淘氣了。」惠勒說。但惠勒喜歡這個說法跟其他物理名詞的關聯,例如說黑體,是理想的天體,落在上面的輻射會全部吸收,也是完美的發射體。黑洞會吸收輻射,但不會發射。什麼也不發……什麼都沒有。「所以『黑洞』是完美的名稱。」惠勒結論說。此外,這兩個字也符合相關的物理學。密度無限大的奇異點基本上會挖一個洞到時空充滿彈性的構造裡―一個無底洞。這就是宇宙的命運,這個說法也向啟發黑洞研究的史瓦西致敬,他名字裡的「史瓦」在德文裡就是「黑色」的意思。

「『黑洞』一詞在一九六七年出現後,就術語來說不算什麼,但心理作用很強大,」惠勒說:「這個名詞出現後,愈來愈多天文學家和天文物理學家懂得,黑洞或許不是想像出來的虛構產物,而是值得花時間花錢尋求的天文物體。」黑洞終於站上舞台成為主角。這個物體之前吸引不了大家的注意力,現在有了耐人尋味的名稱,引來了更多人。

就連錢卓斯卡也回頭了,覺得現在可以安全重拾這個題目,不怕別人取笑。跟艾丁頓那場不名譽的鬧騰後,他已經離開快四十年了。到一九七○年代中期,黑洞再也不是錢卓斯卡一開始碰到的靜態物體。現在是會活動、轉動的宇宙物體。吞下一大堆物質後,黑洞的事件視界就會搖啊搖滾啊滾。回到這個主題後過了八年,錢卓斯卡出版了《黑洞的數學理論》,非常具有權威性,俐落納入研究黑洞行為所需的種種技巧。直到今日,仍是物理系的經典教科書。

(本文摘自《黑洞簡史》/貓頭鷹出版社)

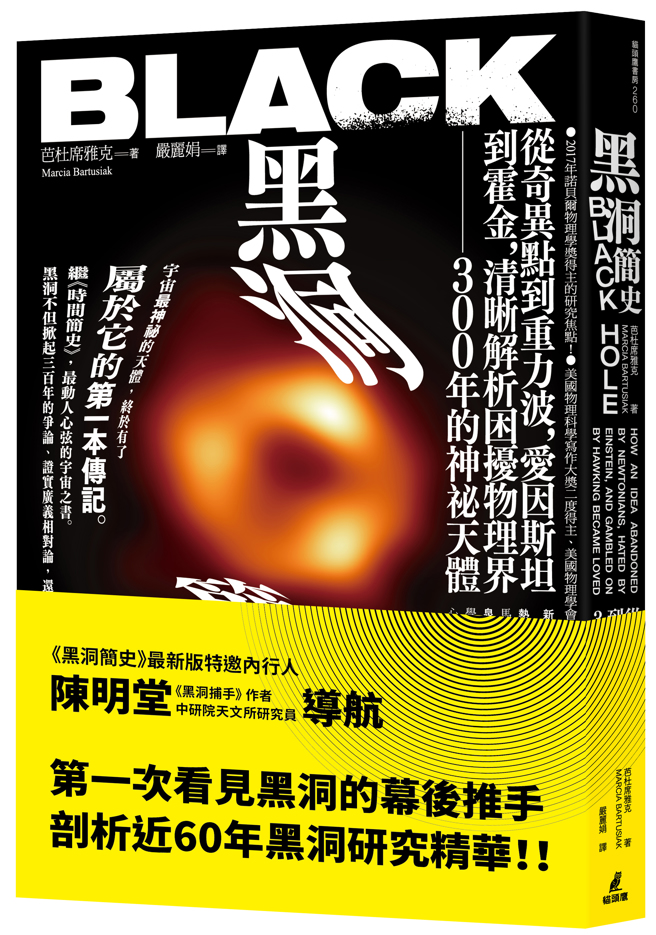

【內容簡介】看這個神祕的天體如何掀起300年的爭論、證實廣義相對論,還有害霍金輸掉一年份性感雜誌

在2019年,橫跨世界的「事件視界望遠鏡」計畫發表了第一個黑洞的清晰影像,他們更在2021年宣布拍到銀河系中央的黑洞全貌。但究竟黑洞到底是什麼?

關於黑洞最早的紀錄來自十八世紀,但在當時古典物理學的框架下,黑洞就是個不該存在的禁忌話題。就算到了近代物理開始發展的這一百多年,黑洞的存在與理論基礎仍然充滿爭議與論戰,連愛因斯坦和霍金都曾經栽在黑洞的手裡。麻省理工學院科學寫作教授芭杜席亞克在本書中梳理了300年來的黑洞理論發展史,也記錄了那些物理大師們被黑洞弄得團團轉的樣子。

【作者簡介】芭杜席雅克 Marcia Bartusiak

現職為麻省理工學院的科學寫作教授,三十多年來,她融合了自己物理學碩士的背景與科學記者的身分,致力於天文學與物理學的科普寫作,出版了多本書,其代表作有:天體物理學的重要入門書《星期四的宇宙》、天文學家尋求宇宙組成的歷史《穿越黑暗宇宙》、紀錄重力波的觀測《愛因斯坦未完成的交響曲》,以上三本都入選為紐約時報年度百大,而另一本闡述現代宇宙學誕生的代表作《我們找到宇宙的日子》,則更榮獲戴維斯歷史獎。

巴爾西亞曾榮獲兩次美國物理科學寫作獎,並於2006年因「對物理的文化、藝術與人文的重大貢獻」獲得著名的美國物理學會安德魯哲鎂大獎獎項。2008年他因「向大眾傳達豐富的歷史,物理複雜的性質與天文學的當代實踐」被選為美國科學促進會會員。她現在和丈夫,數學家史蒂芬勞維一同住在波士頓的郊區。

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。