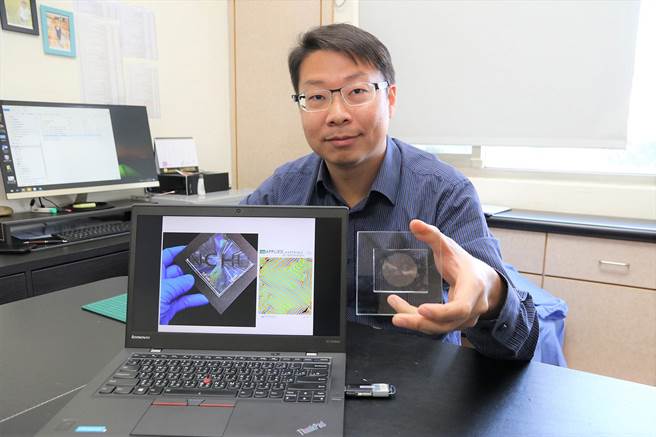

天氣冷時戴手套,發現手套上直條紋路與人類同心圓狀指紋大不同,國立中興大學材料系助理教授薛涵宇進而得到靈感,花費4年時間,成功研發「濕式釋放誘導皺褶生成技術」,其可製作出同心圓狀皺褶的仿指紋塗層,開啟仿生材料發展新方向,成果獲刊登於美國化學學會應用材料與界面期刊。

興大指出,針對智能機器人皮膚科學研究,目前多集中在電訊傳遞、環境應答等類神經網路方面,較少人著墨於仿生皮膚表面結構對物性的影響,而薛涵宇以獨創的濕式釋放製程製備訪指紋排列,進而探討不同皺褶排整對機器人取物時摩擦力的影響,屬於創新研究。

提到研究起源,薛涵宇說,有次因天氣冷而戴上手套,在拿取蘋果時,發現手套上有平行排列的橡膠止滑條,卻只能達到縱向止滑、無法橫向止滑,但若是像人類或其他靈長類的指紋結構為同心圓狀,可預留多餘皮膚表面積應付抓握產生的型變,指尖皺褶結構並可幫助表面排水、幫助在水中撈物等動作。

有了發想,薛涵宇開始與團隊投入研究,花費4年時間,終於成功開發出此「濕式釋放誘導皺褶生成技術」,他舉微機電製程為例說,此類製程多需要昂貴的真空環境與設備,無法製備大範圍皺褶型態、不利於工業化使用,反觀他開發的製程可製作出如波浪般圓潤且低深寬比的皺褶,其同心圓排列也與靈長類指紋相似,可增強抓握時表面黏著特性。

研究團隊透過此套製程開發出高分子材料組成的皺褶表面、多孔皺褶陶瓷表面、超疏水皺褶表面等新穎仿生材料,興大強調,多孔皺褶陶瓷親水性佳、可運用於胎紋排水或防眩光結構和光電元件,超疏水皺褶表面有防汙功能、可運用在抗菌塗層或金屬防蝕。

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。