走入歷史的街市,追溯重信講義的儒商傳統

撥開千年迷霧,娓娓道來中國商業發展的興衰與更迭

商從商朝來。商人、商品、商業,都源於上古的商朝。早在殷商時代,老祖先骨子裡的經商天分就被激發了出來,也讓商人躍上了中國歷史的舞台。

【精彩書摘】

近代中國的世界首富─伍秉鑒

伍秉鑒(一七六九~一八四三年),又名伍敦元,祖籍福建泉州,其先祖在康熙初年定居廣東,開始經商。到伍秉鑒的父親伍國瑩時,伍家開始參與對外貿易。伍國瑩的第二個兒子伍秉均創辦了怡和行,哥哥去世後,弟弟伍秉鑒繼續接手經營。由此可見伍家也是個經商世家。

伍秉鑒可謂名聲在外,在英、美等國的商業圈中是一號讓人敬畏的人物。伍秉鑒的影響力到了何種地步?二○○一年美國《華爾街日報》統計了「過去一千年中最富有的五十人」,他赫然在列,並且是入選的六位中國人中唯一一位商人。《華爾街日報》還表示,伍秉鑒是當時世界上「最大的商業資產擁有者,天下第一大富翁」。

然而,伍秉鑒在國內的名聲幾乎與其國際名聲成反比。時至今日,提起歷史上的大商人,人們想起的是子貢、白圭、呂不韋、沈萬三等人,絕少有人知道這位近代的「天下第一大富翁」。對於一位曾經蜚聲海外的世界首富而言,這種對比相當值得玩味。接著就讓我們來看看伍秉鑒的「世界首富養成記」。

從廣東十三行開始

要說伍秉鑒,必言廣東十三行。

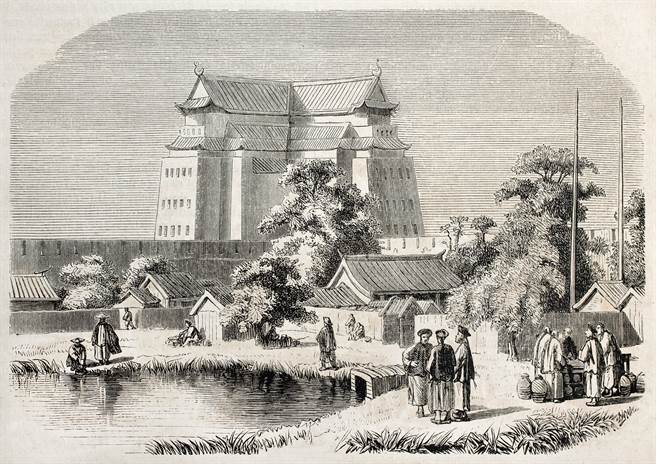

十三行是鴉片戰爭前,官府特許經營對外貿易的廣州口岸商行之總稱,實際上是清代閉關鎖國政策的產物。十七世紀後期,康熙放寬了海禁,開放廣州等四處為通商口岸。乾隆二十二年(一七五七年),規定通商口岸只限廣州一處。當時的對外貿易被公行壟斷,乾隆二十五年(一七六○年),公行被認可為合法的通商機關。雖號稱「十三行」,其實商行的數量並不固定,不斷變化,但一直沿用「十三行」為總稱。

十三行中的商行各有不同經營範圍,也各有關係密切的外國交易夥伴,基本上壟斷了對外貿易。幾乎所有與清王朝有經濟往來的亞洲、歐洲、美洲主要國家和地區都與十三行有直接的貿易關係,大量的茶葉、絲綢、陶瓷等商品從廣州運往全世界。當年十三行的繁榮可用「金山珠海,堆滿銀錢」來形容。據地方誌記載,一八二二年,十三行集中分布的那條街發生大火,大火中熔化的洋銀滿街流淌,竟流出了一二里地,形成一條壯觀的「銀河」。該場大火造成的損失總計四千萬兩白銀,卻不過是十三行財產中微不足道的一部分罷了,由此可以想像十三行到底有多富有。在前後一百年間,廣東十三行為清廷貢獻了四十%關稅收入。

十三行逐漸被稱為「天子南庫」,也造就了一批世界級大富商。

在盛極一時的十三行中,又以為首的四大商行最富有,分別是潘啟官的同文行、盧觀恒的廣利行、伍家的怡和行、葉上林的義成行。而在這四大商行中,最傑出的是伍家的怡和行,並於一八○一年由伍秉鑒正式接手掌管。

伍秉鑒是一位極其精明的商人,在眾多外國交易夥伴中,他一眼選中了英國的東印度公司,並與之建立了極為密切的關係,這是他成為享譽國際商界的世界級大商人最重要的一步。東印度公司的毛料、紡織品等產品,往往透過伍家的怡和行行銷全中國;蓋有伍家戳記的茶葉和絲綢產品品質上乘,暢銷於國際市場,東印度公司也樂於收購。後來,雙方關係日益密切,東印度公司周轉不靈時,甚至常向伍家借貸,伍家也成了東印度公司最大的債主。

除了東印度公司,伍秉鑒還與美國商界淵源頗深。曾有一位波士頓商人找他借貸七萬兩千美元在廣州進行投資,不料經營不善,到期時不但還不出本金和利息,甚至連從廣州回美國的路費都沒有。伍秉鑒得知後,把波士頓商人請來,當著他的面撕毀了借據,宣布帳目結清,請他安心回國。

伍秉鑒還認了一個在中國販賣茶葉和鴉片的年輕美國商人約翰.福布斯(John Murray Forbes)為義子,福布斯獲得伍秉鑒給予的五十萬銀圓投資後,順利回美展開鐵路運輸業務,後來成為橫跨北美大陸的泛美鐵路最大承建商。伍秉鑒也是福布斯在中國所經營的旗昌洋行的主要交易夥伴。種種慷慨之舉,為伍秉鑒在美國商界贏得了極大的聲譽。伍家的生意從中國做到海外,在美國已涉及金融、保險、房地產等許多行業,伍秉鑒也因此在交易過程中得到了較大的優惠。

除了與英、美等大國的貿易,伍秉鑒還擁有龐大的世界級貿易網路,其商業帝國的版圖覆蓋了印度、孟加拉、馬來西亞等地,並遠至西歐的荷蘭、普魯士等國。伍秉鑒在世界各地都有長期合夥人與代理人幫他打理本地商務,包括歐洲、北美、南亞和東南亞等地區,他也因為對待這些合夥人和代理人的寬厚慷慨而負有盛名。

林則徐的成功與伍秉鑒的失敗

從史料上看,伍家的怡和行向來都是做正經生意,茶葉貿易則是最主要的經營內容,但有些由伍家擔保來華進行貿易的外國商人為了牟取暴利,往往在貨物中夾帶鴉片。一方是朝廷官府,一方是多年來貿易往來的生意夥伴,伍家兩邊都得罪不起。早在道光元年(一八二一年),伍秉鑒就因隱瞞外船夾帶鴉片,被清廷摘去了三品頂戴。

在西方商人眼裡,伍秉鑒是個誠實、親切、細心、慷慨且富有的人。英國人稱讚他「善於理財,聰明過人」,但英國人心中也很清楚,伍秉鑒「天生有懦弱性格」,這也為怡和行的衰落埋下了伏筆。

道光十九年(一八三九年),林則徐抵達廣州主持禁煙運動。林則徐一到廣州,就把矛頭指向十三行的商人,說他們私下幫助洋商販賣鴉片,毒害中國人。伍秉鑒打從一開始就要兒子伍崇曜告知外國商人,最好避避風頭,切勿「捋欽差的虎鬚」,但外商此前與中國官員打過不少交道,認為林則徐雖然態度嚴肅,也不過與其他官員一樣,是為了索賄而故作姿態,不以為然。林則徐最終使出鐵腕,扣押伍崇曜,並讓伍秉鑒戴枷向聚於商館中的外商宣讀相關的禁煙上諭和林則徐親擬的文告,聲明外商必須在「三日內取結稟覆」,交出所帶鴉片。林則徐還借伍秉鑒之口提出警告,假如不按期限繳煙,他們的老朋友伍秉鑒就會被處死,繳煙者則可以繼續與中國進行正當貿易。

外商中,美商多願繳煙,希望能透過與伍秉鑒的良好關係繼續保持對華貿易,英國商人則分化為繳與不繳兩派,其中以大鴉片販子顛地為首的鴉片商占了上風。當時廣州外商的鴉片存貨裡,顛地一人就擁有總量的近三分之一,總共六千餘箱~虎門銷煙時,一共銷毀了鴉片兩萬一千三百零六箱― 如果全數上繳,他們無疑是損失最大的,因此一直堅決拒繳,使得伍秉鑒往來奔波,費盡心力,總算從外商得到了一千零三十七箱鴉片。

為了息事寧人,伍秉鑒派兒子伍崇曜將這一千零三十七箱鴉片交給林則徐,希望就此結案。但這讓事先調查過鴉片總數的林則徐大怒,派人鎖拿伍崇曜等人審訊。其實林則徐並沒有證據可以證明十三行和伍家真的參與了鴉片交易,但是伍秉鑒妥協了,表示願以家資報效。林則徐卻堅決地下令將伍崇曜逮捕入獄,讓伍秉鑒顏面盡失,斯文掃地。林則徐此舉實際上是殺雞儆猴,對外表明他禁煙的決心,同時也派兵封鎖了外國商館,切斷了外商的生活必需品補給。

林則徐的強硬手段激怒了英國人,雙方劍拔弩張。這時英國商務總督義律出面了,提出一個「完美」的辦法,也就是要外商將所有的鴉片交給林則徐,同時請求英國政府在此次危機解除後,立即派遣強大的海軍對這些「野蠻又狡猾」的中國人進行武力威脅,所得賠償即可用來補償這些繳煙外商的損失。一旦戰爭成功,破除十三行的貿易壟斷地位只是遲早的事,大英帝國更可以攫取到無法想像的巨大利益。義律最後說服了各國商人向清廷交出鴉片,緊接著的事態發展也一如義律所言,一八四○年六月,英國遠征軍封鎖珠江口,鴉片戰爭爆發。

據某美國商人的紀錄,當伍秉鑒聽說英國人派軍隊打過來時,當場「嚇得癱倒在地」。他清楚地知道,隨著戰爭的爆發,十三行的壟斷貿易已經不保,英國的最終目的是想在中國打開更多的通商口岸。十三行的行商們積極為戰爭募捐,出資修建堡壘、建造戰船、製作大炮,衷心希望清廷能打贏這一仗。無奈事與願違,清軍在戰爭中全線潰敗。一八四一年五月,英軍長驅直入,兵臨廣州城下,奕山統領的清軍無力亦無心抵抗,只想讓十三行中慣與洋人打交道的商人們前往調停。於是,伍崇曜與英軍統帥義律展開談判,最終雙方簽訂《廣州和約》,協議規定清軍退出廣州城外六十里,並於一星期內交出六百萬銀圓賠款,英軍則退至虎門炮臺以外。

這六百萬巨額賠款,清廷勒令十三行商人承擔其中的三分之一,做為十三行首領的伍秉鑒出資達一百多萬。然而,贖城之舉並沒有為伍秉鑒帶來榮譽和感激,更多的反而是非議。從戰爭一開始,和洋人做生意打交道的行商就被國人貼上了「漢奸」的標籤,不管捐了多少銀兩,也難以抹去那「勾結洋人,毒害中國」的惡名。

「世界首富」的悲哀

儘管鴉片戰爭讓伍家損失不小,但對於號稱世界首富的伍家來說,並不算傷筋動骨,而且伍家在海外的生意已經十分興隆,這次失敗並未讓家族的命運就此衰敗。只不過經歷了這些悲劇性變故,伍秉鑒連受打擊,舊病復發,於一八四三年九月病故,得年七十四歲。

伍秉鑒的一生折射出了行商(與前文所述「行商坐賈」的「行商」不同,此為商行的行商)這一特殊群體以及整個封建社會中依靠於政府的官商群體的無奈。十三行是政府閉關鎖國的產物,伍秉鑒靠著十三行的貿易壟斷地位,享盡榮華,卻無法在緊要關頭左右事態的發展,甚至無法保全自己和家人的尊嚴。官商也僅僅是商而已。

身處中外兩個世界的夾縫之間,他如果完全禁絕外國商人販賣鴉片,將嚴重影響自己的生意;遇到欽差大人追究責任,他身為行商首領亦無法脫離罪責。中外衝突一旦爆發,立場更是尷尬,他既是大清臣民,鴉片商人也都是他長期合作的老友,而且這兩方在真正劍拔弩張時,全都棄他於不顧。這是身為官商的悲哀。然而,最悲哀的是,伍秉鑒一直不斷地將自己辛辛苦苦賺來的財富貢獻出去,卻仍舊得不到絲毫的尊重,做為一位中國古代的商人,他們永遠要仰官府的鼻息,在政策的夾縫中艱難求生。

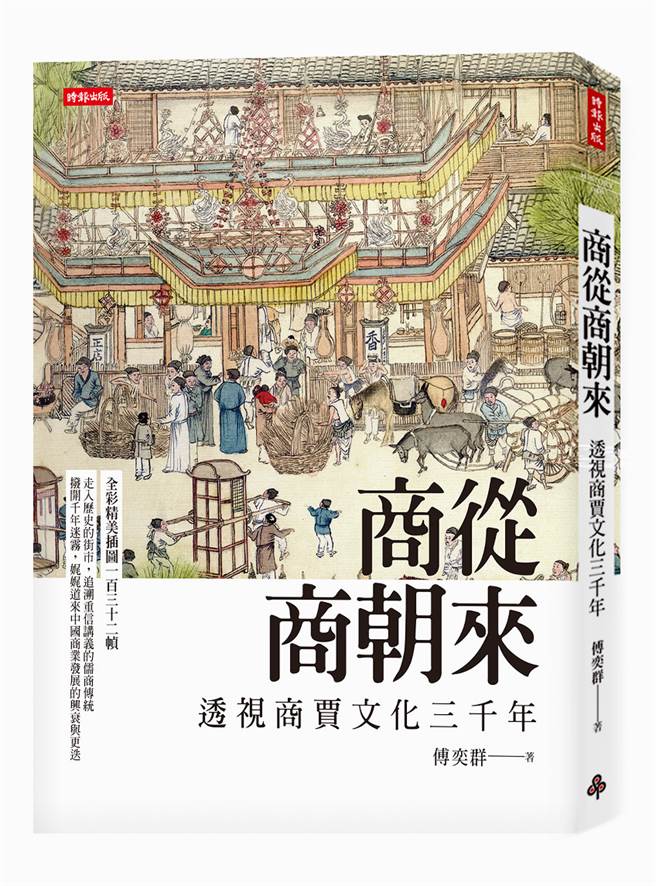

(本文摘自《商從商朝來:透視商賈文化三千年》/時報出版)

【作者簡介】

傅奕群

畢業於北京師範大學,專攻中國近現代史。現為福建省革命歷史紀念館科研部館員,多年來致力於經濟史、商業史相關研究,著有《學貫中西的文化怪傑──辜鴻銘》、《認知中國:近代中國社會調查的人群聚類分析與研究》(合著)等作品,並發表數篇商業史相關文章。亦曾參與國家社科基金專案研究,以及《中華大典‧經濟典》等相關著作的編撰。

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。