山林開放後,橫越南投花蓮交界的日據八通關越嶺道是山友的熱門登山路線之一,沿線56座日據時期駐在所遺構中,又以華巴諾駐在所及別稱多美麗的十三里駐在所最具特色,花蓮縣文化局繼2020年委外組砌多美麗人字砌石駁坎,恢復史蹟昔日原貌後,上月再花費10天,以人工徒步背負材料方式,深入2駐在所,修復砲庫原有風貌、清理遺構,留存歷史紀錄。

文化局指出,日據時期,台灣總督府為壓制拉庫拉庫溪流域內大分地區的布農族人,在1920年設置華巴諾駐在所,配置5名巡查及6位警手,建築群包括駐在所本體、雙拼宿舍、砲庫、廁所及澡堂等,設置三吋速射砲、山砲、舊砲各1門,且砲庫內俄製三吋速射砲,為1904日俄戰爭的戰利品,做工精良,保存狀況尚佳。

文化局2019年曾委外進行全區測繪作業,繪製現況圖及復原圖,並建立文物清冊,由於當時仍存的雙拼宿舍,去年疑受圓規颱風摧毀,已全部傾倒於地,為維護三吋速射砲保存的環境,今年委外進行砲庫修復工作。

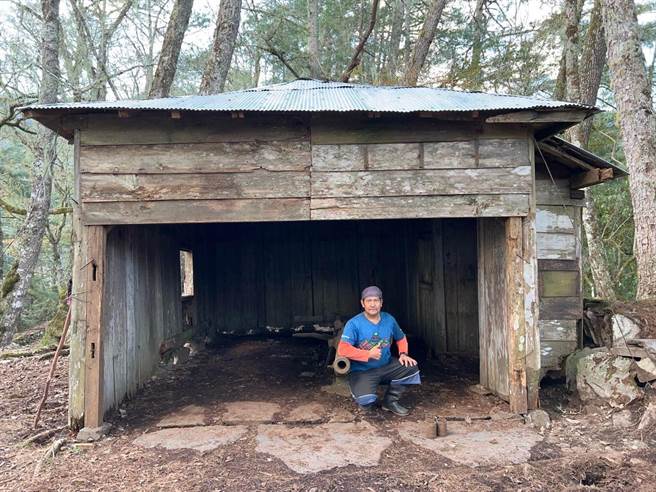

不過華巴諾駐在所位於崎嶇山徑的深山裡,須徒步3天才能到達,且修復所需的建材、工具均得靠人力搬運,因此此次整修盡量將建材與工具輕量化,並就地取材。而工作人員也依照日據時期的工法,參考老照片,先扒除屋頂腐植層,釘上帆布,並以當時日本人採類似土居葺的屋面作法,以樹皮作為防水夾層,並修補牆板、增補佚失垂木,歷時3天完成,還原砲庫原有風貌,並提供三吋速射砲乾爽的保存環境。

另座十三里駐在所,設置於1921年,1944年裁撤,因距玉里十三日里,日文又稱為トミリ(Tomiri),而別稱多美麗,雖然駐在所木造建築群迄今已消失,但下層平台鄰近越道路的駁坎,以片岩採人字砌構築,南北兩側的越道路皆以「浮築橋」形式構造,與現地自然景觀成優美的歷史文化路徑。

文化局前年委外進行駐在所主入口北側的駁坎修復及敷地遺構測繪,上月再度委由木本設計及卓溪鄉登山協會組成工作團隊,前進十三里駐在所,清理駐在所的地坪及地表遺構,移除表層腐質土,釐清駐在所建築群的配置並測繪圖面。

文化局表示,這次向文化部爭取再造歷史現場專案計畫補助,由專業團隊攜手在地布農族人,上月18至27日前往華巴諾駐在所及十三里駐在所,進行砲庫整修、地坪清理等歷史遺跡保存工作,讓20世紀初殖民砲火深入拉庫拉庫溪流域,及布農族人為其尊嚴與生存而奮戰的歷史,得以保留下來。

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。