二○二○年以令人擔憂的方式展開,新冠肺炎在中國武漢爆發,接著傳播到歐洲、北美、亞洲、拉丁美洲,三月時疫情便已襲捲全球,許多國家的政府都必須迅速應變,以阻止這種致命傳染病的擴散。民眾外出的自由很快受到限制,各種公共設施和大眾運輸關閉,最終則是輪到學校,大部分的學生和教師都無法上課。二○二○年四月,根據聯合國教科文組織的統計,共有超過十五億名兒童受到學校關閉影響,大部分都必須在家學習,並借助網路和科技產品和教師聯絡。

所謂的壓力測試,便是針對機構因應外部劇變或災難的能力,所進行的模擬或分析。二○○八年金融海嘯過後,世界各地的銀行都經過了壓力測試,看看它們是否能撐過未來坎坷的前景。良好的壓力測試,可以評估這些機構的領導力、風險管理、彈性、回復力等面向;在最理想的情況下,壓力測試可以辨識出哪些機構的體質健全,哪些又較為脆弱。

為了防止新冠肺炎疫情擴散,芬蘭政府在二○二○年三月十六日這個星期一下午宣布關閉邊境。兩天後,除了小學低年級外,各級學校也都必須關閉。這個情況使得芬蘭各地的教育當局,必須想辦法因應接下來這四個星期的教學,後來禁令更延長到五月十四日才結束。雖然學校針對小型的突發事件有緊急措施,但沒有人想得到情況會如此嚴重,新冠肺炎因而成了芬蘭教育體系的壓力測試。

由於芬蘭教育體系屬於去中心化的系統,所以各地學校如何因應,是由三百一十個地方教育當局負責統籌。雖然提供地方當局國家核心課綱的芬蘭國家教育局,也設立了學校關閉期間遠距教學的指導及原則,但大部分的細節仍需由各地自行決定,最終這個責任則是落到學校的教師及校長身上。如同世界上大部分國家,芬蘭各級學校數位學習的建置程度落差也非常大,有些學校擁有非常先進的設備和人

員,因此在這八個星期的期間,遠距教學該如何安排,從一開始就很明顯會有非常

大的差異。

新冠肺炎疫情使得學校被迫進行史無前例的社會實驗,這個實驗將會測試學校的彈性、創意、專業、回復力。雖然現在還沒有針對芬蘭學校如何因應遠距教學的系統性研究和證據,但某些由芬蘭教育當局在學年結束時蒐集的數據顯示,主要的問題在於學生缺少科技產品,以及無法為需要的學生提供線上幫助。不過,教育當局的初步結論,仍是除了上述問題外,學校都應對得相當良好。芬蘭教育工會的會長便提到:﹁我們成功度過艱困的情況,關鍵在於教師和學校領導者紮實的教育背景,以及他們對工作的積極貢獻。﹂以下便是幾個芬蘭學校能夠成功因應疫情的重要因素,是根據我二○二○年八月和某些芬蘭頂尖教育專家的訪談整理而來。

彈性:專業自主權讓芬蘭學校能夠在共同的規範和原則下,自由探索最佳的教學方式。缺少全國性的標準化測驗及外部評鑑,也讓學校在課程設計及實施上有更多彈性。彈性是芬蘭面對疫情時能夠不花太多力氣,便可迅速調整的主因。

創意:芬蘭的國家核心課綱,是圍繞創意以及尋找創新教學模式的需求建立。其他國家的學校忙著滿足外部的規則和期望時,芬蘭學校可以運用創意,找出最佳的問題解決方式,並安排自己的教學。許多教育當局和學校領導者都表示,創意在芬蘭教育因應疫情帶來的挑戰時,扮演非常重要的角色。

回復力:合作和彼此幫助在芬蘭教育文化中非常重要。其他國家的學校不怎麼合作,反而彼此競爭,芬蘭學校則是為了孩子和家庭的福祉攜手努力,而學校間的互信以及彼此支持的意願,也提升了芬蘭教育的回復力。教師表示彼此之間的凝聚力,讓他們在遠距教學期間覺得充滿能量,並隨時準備好盡力貢獻,芬蘭的﹁習俗﹂又再次幫了大忙!

學校關閉能為我們帶來什麼啟發?二○二○年四月,學校關閉的頭兩個星期間,芬蘭教育評鑑中心進行了一項調查,對象包含五千名教師,試圖找出遠距教學對教師及學生的影響。我也在八月時訪談了一些教育專家,以下便是我的結論。

首先,所有人都強調,國家面臨公衛危機時,學校在維護健康及安全上,扮演重要角色。教育工作者和衛生人員及醫學專家攜手合作,確保孩子在家學習時,還有他們在五月中回到學校後,每個人都能保持健康,不會染疫。在面臨這次危機時,孩子和教師的健康是第一要務,而非在學校關閉期間的學習進度。第二,和我談話的教師和教育專家也都認為,在新出現的困境下,學校也都因應得非常良好,主要原因便是教育體系的彈性,以及對學校能力的強烈信任,相信學校會找出最佳的方式,來因應普遍的要求和限制。最後,遠距教學期間教師和教育當局最大的擔憂,就是確保所有學生都能跟上,並為需要的學生及時伸出援手。芬蘭基礎教育中約有四分之一的學生擁有特教需求,無法到校上課時,這些學生便是最需要幫助的族群。

(本文摘自《芬蘭教改之道:如何打造全球教育典範》/商周出版)

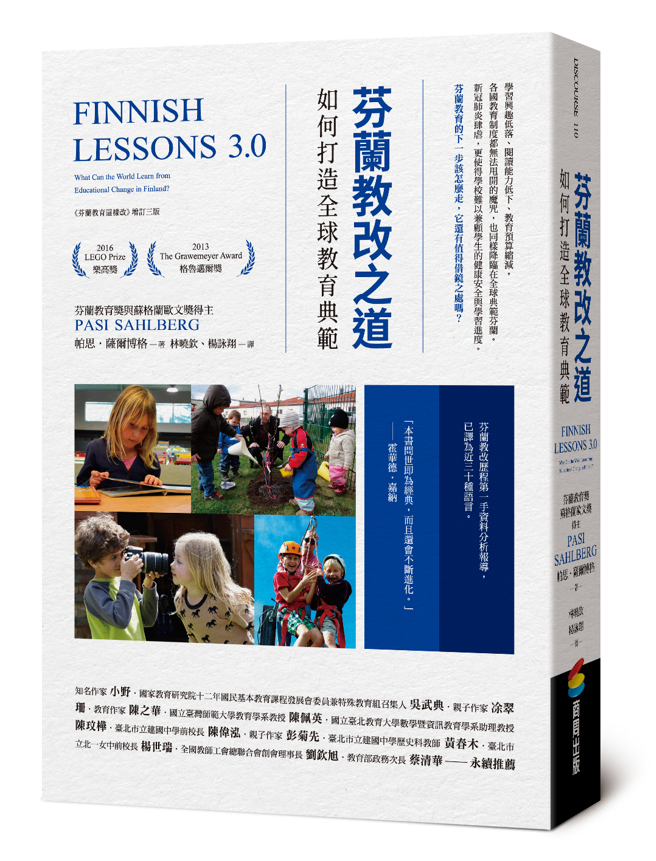

【內容簡介】

芬蘭教改歷程第一手資料分析報導,已譯為近三十種語言

「本書問世即為經典,而且還會不斷進化。」——霍華德•嘉納

2013格魯邁爾獎 The Grawemeyer Award

2016樂高獎 LEGO Prize

學習興趣低落、閱讀能力低下、教育預算縮減,

各國教育制度都無法甩開的魔咒,也同樣降臨在全球典範芬蘭。

新冠肺炎肆虐,更使得學校難以兼顧學生的健康安全與學習進度。

芬蘭教育的下一步該怎麼走,它還有值得借鏡之處嗎?

臺灣教得多、考得多,原因在於我們相信有一套正確、完整的標準必須符應,結果,多數孩子囫圇吞棗、難以消化;芬蘭教得少、考得少,因為他們相信必須釋放出空間,才能讓教師和學生進行合宜的教學活動,結果,多數孩子有機會依照自己的興趣及性向進行探索、統整與反思,學得較多,而且更為深入。

——黃春木,教育部師鐸獎、教育部教學卓越獎金質獎得主,臺北市立建國中學歷史科教師

芬蘭的教改歷程絕非一帆風順。它的特殊之處,就在於關鍵的變革,都是由危機引發,芬蘭因而打造出具有創意、彈性的教育體系,更藉此成功通過新冠肺炎的壓力測試。

薩爾博格於任職國家教育委員會期間,親炙教改第一現場,使以往表現平庸的芬蘭教育體系,在短短的時間內一躍成為全球教育典範。身為深諳教學理論與實務的教育學者,他點出芬蘭教育之所以卓越,就在於堅持為每個人提供平等的教育機會,進而都能取得優秀的學習成就,同時尊重教學的專業與自主,讓師生、家長與主管機關一起為教育負責,以及因應個人與社會的變動需求,做出整合各個公部門的永續調整。

芬蘭的成功之道,正好讓全球教育學者重新思考教改的目的與方法;芬蘭此際面臨的各式挑戰與困境、因應策略,更值得眾人加以借鏡,從中找到解方。

【作者簡介】

帕思.薩爾博格 Pasi Sahlberg

現任澳洲雪梨新南威爾斯大學教授,專長為教育政策,曾任芬蘭赫爾辛基大學及奧盧大學兼任教授,並於二○一四年至二○一六年間,前往哈佛大學教育學研究所擔任訪問學者。他曾在芬蘭擔任學校教師、師培教師、國家教育委員會處長、教育政策顧問、教育及文化部司長,並為數個國際組織及顧問公司擔任教育顧問。

過去四十年中,薩爾博格教授分析了世界各地的教育改革,並和超過六十個國家的教育領導者及政策制訂者合作,包括美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、愛爾蘭、英國等。也曾任職於華盛頓特區的世界銀行和義大利都靈的歐盟委員會。

薩爾博格教授以他對世界教育的貢獻獲獎無數,包括二○一二年芬蘭教育獎(Education Award)、二○一三年美國格魯邁爾獎(Grawemeyer Award)、二○一四年蘇格蘭歐文獎(Robert Owen Award)、二○一六年樂高獎(LEGO Prize)等。

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。