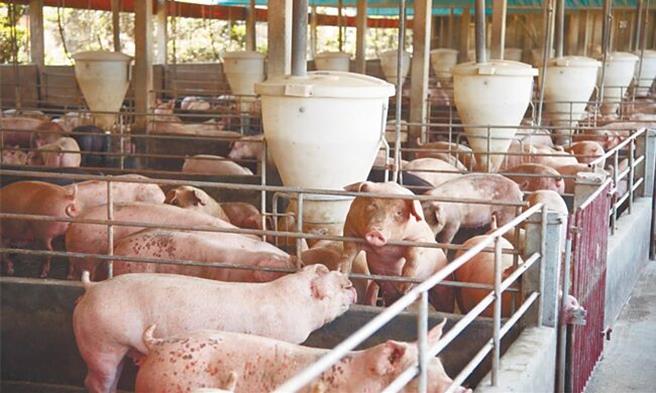

台中梧棲區某養豬場因「未落實廚餘蒸煮」,導致殘留的非洲豬瘟病毒遭豬隻吃下,於10月21日爆發出全台首例的非洲豬瘟疫情,至今雖順利化解危機,但廚餘餵豬仍是一大議題,對此專家建議,事業廚餘成分單純、易追溯,較適合飼料化,飼料化流程則可參照日本EcoFeed模式,將事業廚餘高溫蒸煮與乾燥處理製成粉料或粒料,再供養豬場使用,可穩定去化每日3成的廚餘,兼顧防疫與資源再利用。

為防堵非洲豬瘟疫情擴散,農業部於疫情爆發第一時間公告全台豬隻禁運宰、餵廚餘等,而在經歷15天防疫後,豬隻禁運宰已於6日解禁,然而廚餘餵食仍因安全疑慮,至今未鬆綁,為此,台灣科技媒體中心邀請中興大學動物科學系副教授兼畜產試驗場場長王建鎧,說明廚餘在養豬產業的現況,以及未來可能的解決方案。

王建鎧指出,台灣每年產生超過70萬噸廚餘,其中又可分為相對單純且容易溯源與系統性管理的「事業廚餘」,每年約有26 萬噸、佔約三分之一,以及組成與來源非常複雜的「家戶廚餘」,每年超過50萬噸、佔三分之二;整體來說,約6成廚餘會進入養豬產業,剩下的則是用堆肥、生質能源應用,以及黑水虻去化。

王建鎧補充,目前非洲豬瘟病毒都是從境外移入,然而,廣義的邊境管理無法做到絕對防堵,例如台灣諸多漁港的進出船隻與外籍漁工活動、難以杜絕的非法走私管道等,都可能隨人員攜入食品而進入家戶廚餘之中,成為病毒入侵途徑。因此,家戶廚餘受非洲豬瘟病毒污染風險極高,若要進入豬隻飼料去化途徑,其管理與處置流程挑戰性相當高。

王建鎧表示,廚餘飼料化只使用來源相對單純且可溯源的事業廚餘,以日本EcoFeed系統的廚餘去化處理為例,僅選擇事業廚餘經去除水份雜質、使成份較單一化之後,再經蒸煮處理,並後製加工,標準化成為粉料或粒料,容易配合其它標準飼料共同使用。

王建鎧指出,以台灣的情況來說,參考日本模式將廚餘飼料化的設施做區域中心化,也就是集中處理地區性事業廚餘,再分送到鄰近地方養豬場使用,可大幅降低一般豬農使用廚餘飼料的門檻,另一方面,初期規劃、建置設備與營運管理的成本門檻較高,仍需中央與地方政府專案輔導與資源支持,同時落實稽查,杜絕非洲豬瘟病毒及其它生物安全危害物汙染。

王建鎧提到,建立成熟運作的事業廚餘飼料化體系,可穩定去化全台三分之一的廚餘量,並與畜牧產業形成永續循環營運模式;結合其它廚餘去化模式,則有助於處理台灣廚餘問題。對於當下台灣面臨的畜牧生產、疫病管理及廚餘去化等多重壓力挑戰來說,是值得投入發展的方向。

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。