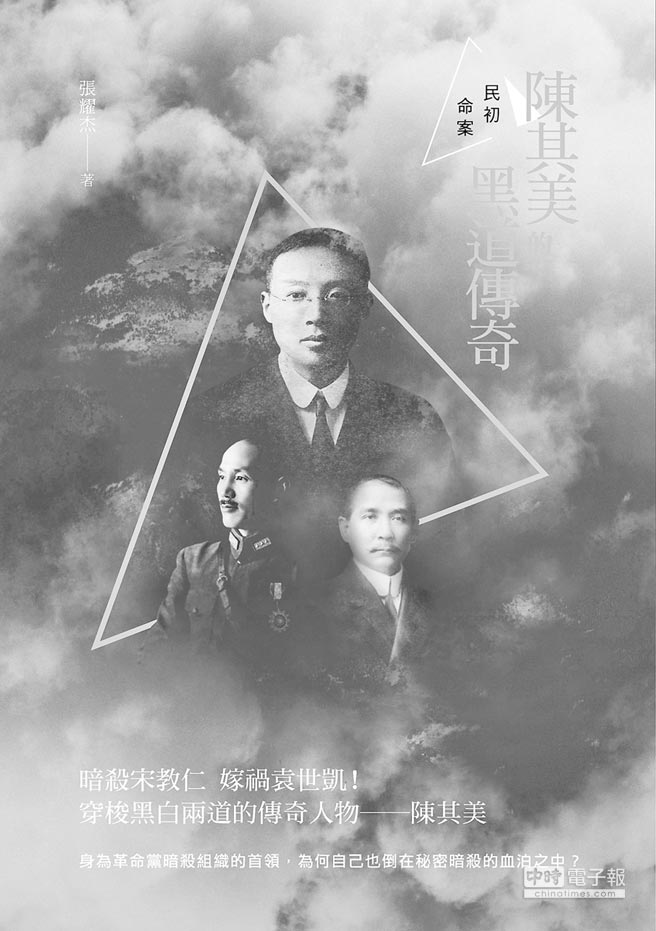

按照孫中山的說法,陳其美之死是袁世凱政府針對革命黨人的連環命案中的重要一環。

此次行刺兇犯其設備至周、進行至勇非偶然也。5月20日,孫中山在致黃興信中進一步介紹說:

「英士兄於18日下午5時被刺,係在薩坡賽路山田家會客。先兩日,英士病頗劇杜門;而是日,則約有兩處人相見。第一起為劉基炎說,山為鴻豐煤礦公司,4華人、1日人。坐頃,更有2人入。坐客興辭,英士亦起身,客即以槍擊英士頭部,立倒地。丁景良、吳忠信、蕭紉秋、余建光在外室,聞槍聲闖門欲入。數兇手槍亂放,丁景良亦中槍,餘人走避。兇手等且放槍且逃,丁、吳從後追呼。兇手等本乘汽車來此,時汽車夫先走,捕房報,故獲得兇手許國霖。

革命黨內派系鬥爭

又一兇手王介凡則斃於道,或云自殺、或云其夥殺以滅口。英士固常聞人云,鴻豐為偵探機關,然不料其有大不測之舉動。且見滬事再失敗,前費鉅款無效,謀再起,因急籌款則姑與接洽。事變突起,未嘗防備。聞捕房查得,是日到者16人,把門守路者皆持槍擊人,蓋非尋常暗殺事件可比。英士頭中一槍,頰中兩槍,故登時殞命。」

這是迄今為止,關於陳其美刺殺案最為權威、卻又單邊片面的歷史敘述。按照孫中山的說法,陳其美之死是袁世凱政府針對革命黨人的連環命案中的重要一環。「英士忠於革命主義,任事勇銳、百折不回,為民黨不可多得之人。年始40遽遭賊害。數年來,如宋鈍初、范鴻仙、夏之麒俱為逆賊購凶刺死,今又繼及英士。」

在同一封書信中,孫中山對於國內大勢另有分析:「英士於肇和艦事件失敗後,迭遭挫折。同時惕生亦經營進行。顧前此不能為一致之行動,故常有積極的無形之衝突,兩難奏效。弟到滬後,各人感情漸洽,方與惕生謀合辦方法,而英士慘遭不測矣。英士死後,所圖必大受影響。但冀將來由惕生專任殲,彼楊、盧二賊事當有濟。然軍隊運動已久,而屢不得力,其卑劣之觀望正未易破。馮在南京為陰為陽,盧、楊益有所恃,其部下更難決心。大抵民黨他方無特別之勢力發展,則滬事急遽,無好希望也。」

「惕生」即黃興的親信、曾任南京臨時政府參謀次長的鈕永建。「楊、盧」即袁世凱中央政府委任的淞滬護軍使楊善德和第十師師長兼淞滬護軍副使盧永祥。「馮」即鎮守南京的江蘇督軍馮國璋。孫中山在這段話中還隱約透露了革命黨內部的派系鬥爭。

與此相印證,邵元沖在為陳其美所寫《行狀》中回憶說:「中華革命黨成立,公受任為總務部長。始公之抵日本也,諸黨人以敗喪泰半多意沮,以為匪久曆歲月,事難可猝。圖公獨己心,是孫公言,乃力排眾議,主亟進。以是往往為故,諸人所不悅不顧也。」

筆者在這裡大膽假想一下,假如孫中山像保障自己的生命安全那樣力保陳其美的生命安全,而不是採取某種縱容默許的消極態度,陳其美是很有可能逃過一劫的。同樣的道理,假如3年前的孫中山、黃興、陳其美等人當真願意保全宋教仁的生命安全,宋教仁也是有可能倖免於難的。

寓居上海的前清遺老鄭孝胥,是保皇派的主要代表人物。他在革命黨人與袁世凱一派、前清官吏之間,更加仇恨的是背叛清廷的袁世凱。

1916年5月19日,鄭孝胥在日記中寫道:「陳其美被刺,立死。昨午後5時也。其黨頗脅貨,故仇家甚眾。」5月28日,鄭孝胥又在日記中寫道:「黃秀伯來約午飯,至黃寓。晤日人山田純三郎、乃陳其美之友,陳即在其寓宅中被刺。」1917年3月31日,鄭孝胥在日記中再一次提到陳其美:

作字。陳藹士求為陳其美作「百折不回」四大字刻於墓上,其美雖狂賊不識道理,然仇視袁世凱,卒為所殺。嘗詰袁世凱:「如鄭君者何以不用?」袁曰:「大才盤盤難以請教。」陳固不識余,後乃於黃秀伯宅中見之。余今從其兄,之請亦以愧,賣主求榮之士,大夫耳所謂「亂臣之罪浮於賊子」也。使復辟事濟陳其美或反先降,蓋惟理足以折服之耳。孫文極敬重,升吉甫即其事也。

防共產黨流毒學生

陳藹士即陳其美的弟弟陳其采,所謂「其兄」是鄭孝胥的誤記。按照「亂臣之罪浮於賊子」的奇怪邏輯,鄭孝胥認為:像陳其美這樣的革命黨人雖然「狂賊不識道理」但是他們畢竟仇視,並且抵制過袁世凱,而且很有可能會折服於滿清王朝的復辟帝制。比起「賣主求榮之士大夫」,袁世凱、徐世昌、張謇、湯壽潛、熊希齡、梁啟超諸人還是要高尚一點點。孫中山敬重宗社黨首領升吉甫,就是這個道理。

到了1930年12月8日,鄭孝胥乘火車從上海前往天津在車廂中遇到陳藹士:藹士言陳其美被刺於日本人宅中,其妻奔哭,日人禁之。時蔣介石所居甚近,遂移屍至其寓中治喪,自此交情益密。蔣至孝為人甚厚。人多譏其娶宋美齡事,此事誠可訾議。然其妻毛氏及子,今居奉化、非棄之也。惟用人不免近狹。南京今惟胡漢民頗認真辦事耳。近教育無人,蔣自兼之,乃防共產黨流毒於學生也。(待續)

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。