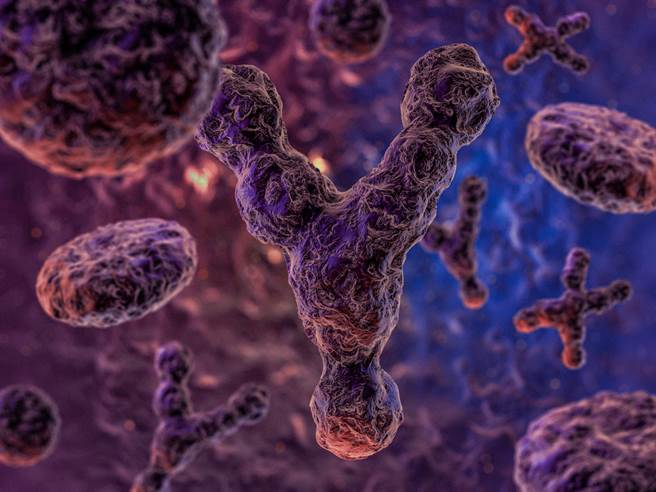

「環境荷爾蒙」是指環境中的某些人造化學物質,透過食物鏈再回到人體或其他生物體內,可模擬體內的天然荷爾蒙,進而影響人體生理調節機能,包括塑化劑、清潔劑、農藥等可能都含有環境荷爾蒙。專家指出,部分環境荷爾蒙可長期存在、持久不易分解、具生物濃縮及蓄積性,對生物具有毒性,除了導致基因突變,也有可能致癌。

環保署毒物及化學物質局委託台灣生態危害健康管理學會舉辦環境荷爾蒙危害與風險溝通座談,專家學者指出,部分疾病跟散布在人們生活周遭的「環境荷爾蒙」息息相關,期盼藉由產官學三方共同努力,逐步降低「環境荷爾蒙」對健康的危害。

座談中專家學者針對環境荷爾蒙介紹、農藥危害健康及風險評估與風險管理、環境荷爾蒙與法規、環境荷爾蒙與醫學、環境荷爾蒙與產業風險等議題發表演講,受邀參加座談的各產業公會代表反應相當熱烈,並與官員進行溝通交流,也讓化學局得以蒐集產業界的意見,以做為環境荷爾蒙相關政策與法規的訂定參考,同時也協助環保署化學局就跨部會整合擬訂短中長期目標。

該學會還舉辦了環境荷爾蒙種子教師訓練課程,培訓對象以醫事人員為主,為期兩天的密集課程,講師除了台灣生態危害健康管理學會成員之外,也邀請毒理、公衛、媒體行銷、環境工程與臨床醫學等各領域頂尖師資授課,希望未來的種子老師能將關於環境荷爾蒙的正確知識教導給國人,尤其醫護人員透過臨床檢測可提供正確專業,幫助民眾提早預防,不但可減少國人避免暴露於日常生活中的環境荷爾蒙外,也可減輕生活中有害物質對身體的傷害。

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。