英國「金融時報」日前報導,美國眾議長裴洛西(Nancy Pelosi)8月將訪台,在此之時,美國前國防部長艾斯培正在台灣建議義務役兵役應該延長。幾乎同一時間,美國中央情報局局長伯恩斯(William Burns)更說,習近平不會放棄攻台。另外,美國眾議院中國工作小組特地邀請駐美代表蕭美琴召開會議,力促加快對台軍售、邀請台灣參與軍事演習等議題。可見美國政要誰都可以對台下指導棋,替台灣提供「人設」的戰略,問題是台灣人願意為美國而戰嗎?

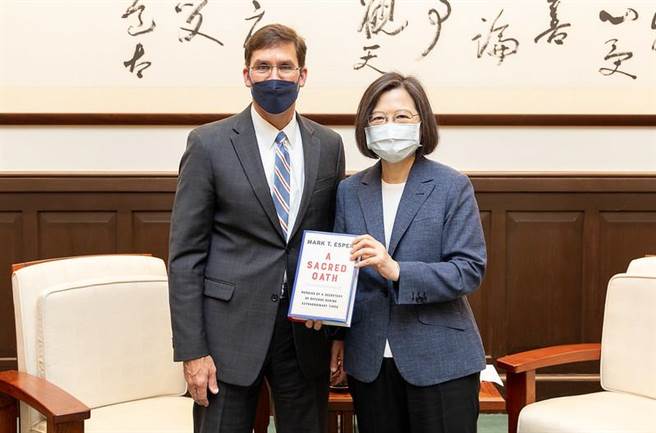

今年3月前美國國務卿蓬佩奧訪台是因為有意參選2024總統大選,並到台灣撈取一場15萬美元的演講費,而艾斯培選在此時訪問台灣,為台灣的軍事事務提供建言,莫非也是為了撈錢而來?

試想,艾斯培訪台時提出爭議性的建議,「台灣應大幅增加國防預算,延長義務役期,讓年輕台灣男性、女性在軍隊中服役至少1年,並進一步加強後備軍人的動員能力,才能讓台灣與美國等盟友的防衛同步化」。在此之前,美軍參謀長聯席會議主席密利也曾建議台灣應該「研究烏克蘭戰術,每個符合服役年齡的男女都獲得了武器和稍微接受培訓,就能發揮一定效果。」

美國高官相繼訪台,看起來都像是在敦促台灣調高國防預算、改變兵役政策,或者強迫採購武器,這些舉措都有著萬一台海爆發衝突,要台灣自己救自己,甚至幫美國打中國大陸的如意算盤。

烏俄戰爭從今年2月24日爆發之後,全球媒體總把焦點放在台海衝突上,尤其是美國政府對台態度,無論是民主黨還是共和黨,似乎想要操作一種「中國攻擊台灣」的衝突氛圍,美國國會議員也不斷呼籲政府當局採取對台更為戰略清晰的態度。

反過來,每次見到美台強化關係,中國大陸總是撂下狠話要不惜一戰保護自己的主權與領土完整。一邊中國想要發動一場特別軍事行動,一邊美國想要製造出一場代理人戰爭,如同俄羅斯出兵烏克蘭一樣的模式,雖然檯面上大陸領導人總是在公開場合上誓言奪回失去的領土,台灣是最後一塊拼圖。大陸領導層距離完成一項歷史使命只有一步之遙,究竟何時會開出這一槍,邁出這一步,誰都無法精準預測。

不過,美國中央情報局局長伯恩斯7月20日卻在美國科羅拉多「阿斯彭安全論壇」上說,他不認為中共二十大後習近平會立刻攻打台灣。他又說,他不會低估習近平想要控制台灣的決心。對習近平和中國領導層來說,問題不是他們會不會用武力奪取台灣,而是在何時,以何種方式動用武力。他認為,未來十年,時間越往後推進,中國攻打台灣的風險就會越大。

看來,美國政要總是在為台海戰火添增更多的汽油桶,只要一根火柴,就可以點燃。而在執政的民進黨反中立場對美國有利之下,中國想以武力解決台灣問題的動機,可以說都是美國刻意創造出來的動機。

美國官方一邊照本宣科按照台灣關係法遵守一個中國原則,反對任何單方面改變台海現狀的做法。一方面試圖將台灣軍事政治社會經濟體系與美國掛勾,美台通過雙邊經貿倡議、美國議員來訪,甚至宣布對台新的軍售案,形成高度依賴關係,降低台灣對中國依賴,成為對抗的方向發展。模糊戰略並非全無壞處,依循著模糊戰略權衡利弊,用模糊的外交行動來掩飾挑釁行為,模稜兩可是美國協助台灣建立自我防禦系統,同時沒有明確承諾援助台灣,避免中國大陸反彈,這也是至今美國政府不肯對台展現明確立場的原因。

美國是否想要在台灣複製烏俄衝突模式?其心可議。目前大陸在台海問題上面臨著類似俄羅斯的困境,而台灣則是美國用來作為施壓大陸的工具。每次隨著美國提供台灣武器,美中台往上押注的籌碼越來越多,台海爆發衝突關鍵鑰匙恐怕會落在於中國手中,只要中國大陸敏感神經不斷受到美國的挑釁,難保不會開出第一槍,如果挑起台海衝突,台海戰爭可能成為焦土戰爭,而每個台灣民眾就會像是烏克蘭人民一樣,全民皆兵,男女都得上戰場。

針對艾斯培的建議,總統府表示評估中、未定案。本文建議有關當局應該要仔細思量,避免將台海衝突導向烏俄衝突的方向發展。新加坡總理李顯龍曾表示,「不要被沖昏頭腦,也不要直接將烏克蘭和台灣的危機聯繫起來。烏克蘭危機並沒有嚴重影響台灣的前景,它有自己的發展歷史」。

儘管國安局長陳明通表示在蔡英文總統任內,中國大陸不太可能決定以武力攻打台灣,但局勢變化瞬息萬變,迫使國軍不得不做好應對解放軍的軍事行動準備。

烏克蘭新的軍事戰略目標是一場奪回失土的全面戰爭,台灣應該避免台海陷入「烏俄戰爭」迷思之中,應該思考的是如何避免戰爭,如何設計一套,能夠有效阻止敵人攻擊的新軍事戰略。美國印太戰略並非只針對台海問題,其戰略目的在印太地區,從堪察加半島、千島群島到東南亞國家,再到印度、巴基斯坦海岸,台海雖然只是星星之火,但有可能爆發燎原的危機。

(作者為台灣國際戰略學會副研究員,國戰會專稿,本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。