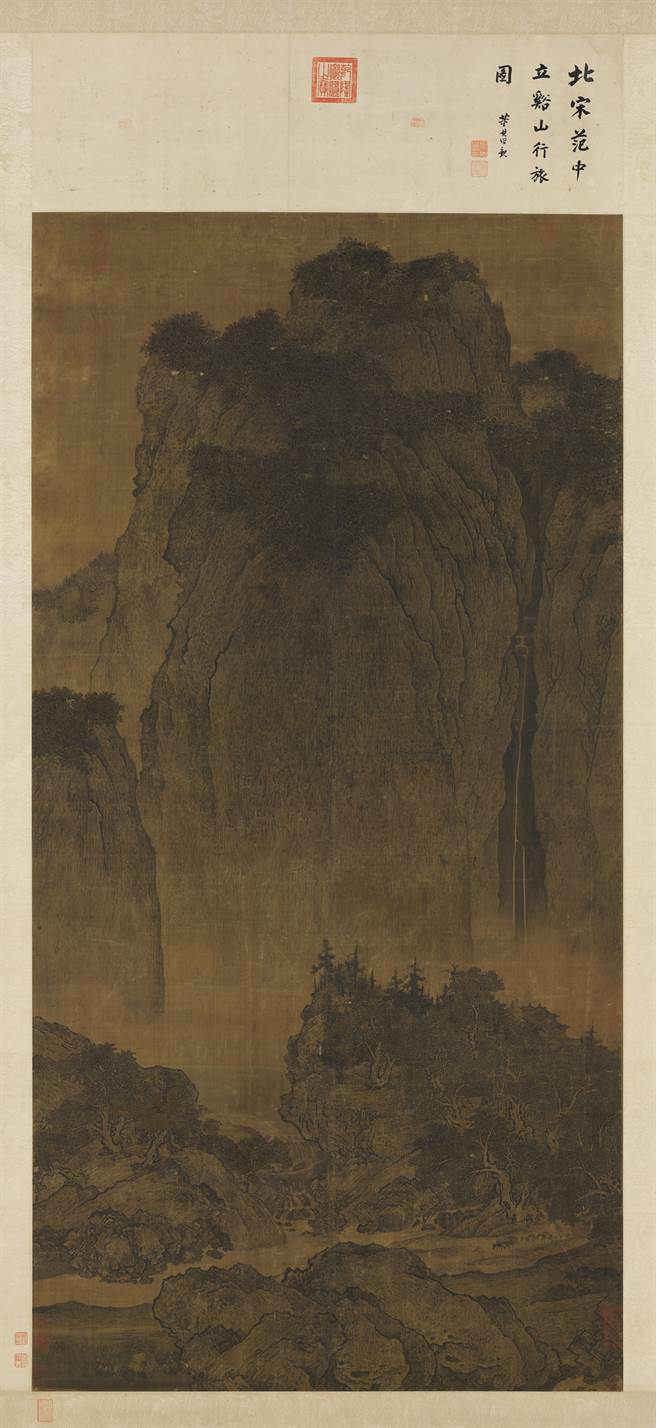

故宮的「鎮院三寶」今秋再度合體展出,書畫文獻處副研究員何炎泉指出,不論從大處或小處來看,這三幅作品都是既有門道,亦有熱鬧,不僅呈現北宋顛峰山水畫,亦影響後世文人畫追仿。

既是作為慶祝故宮10月院慶,亦是故宮北院整修工程主館封館前的一次重磅展出,《鎮院國寶—范寬、郭熙、李唐》是繼2011年「國寶總動員」後的再次合體,書畫文獻處副研究員何炎泉指出,此三件作品固然代表了宋畫的巔峰,但也勿僅以此三畫的構圖、風格來分析宋畫,「甚至只要山不在正中間就被歸為南宋畫!」他指出這三件國寶之所以能百看不厭,不論佈局、動態、平衡都尤其巧妙「要做到剛剛好,最難。」

「三件作品,不論有沒有簽名,都能代表三位藝術家最好的作品,也能看見宋畫真實、永恆的山水。」何炎泉指出,三件國寶所呈現的絕不僅是風格、構圖之美,細細從小處欣賞,也都能看見藝術家傾力用心。何炎泉說:「為什麼說宋畫的山水是永恆的?其實不論一個畫中小小的人物,都彷彿真實得像有呼吸,在對話;連一株小草,都像是現實中存在的真實的草。」宋畫對於寫實的細緻呈現,也正是有別於明、清文人畫的差異處。

知名畫家,實際臨摹三畫的劉墉也指出,三件作品的瀑布有寬有窄,不同的湍流都表現得極有變化,和後來文人畫中像是五線譜般符號化的瀑布就大不相同;三畫的松枝、樹木安排也十分寫實,如李唐的〈萬壑松風〉,每一根松針都是尖的,且朝四面發展,和後來文人畫中的「假睫毛」松葉便不同,樹木的交織、穿松、掩映,更是毫不馬虎。

劉墉更指出,三件國寶作品「連地貌、地形、地質都講究」,如〈谿山行旅〉右側的一線瀑布是內凹的,表現出流水侵蝕後的地貌;〈早春圖〉左則懸崖,則可以看出應是受到冰河磨蝕而成。何炎泉指出,從范寬、郭熙、李唐此三件作品中亦可看出,三人畫中線條、皺法,具體而微地服務於物象,觀者甚至可以看出山石的堅硬或是柔軟,成為千年看不膩的永恆山水。

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。