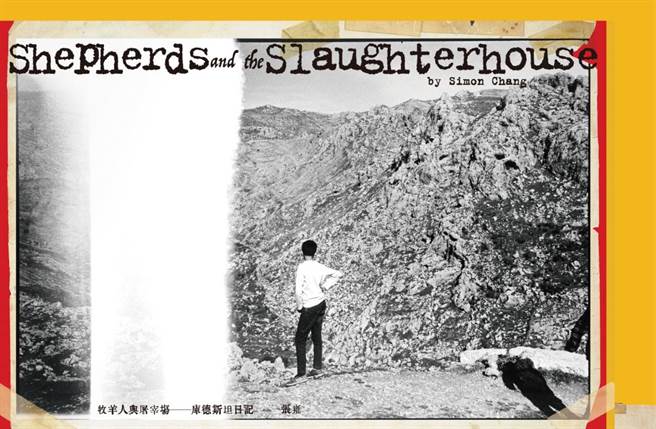

「來來來!離火堆近一點比較暖,幫你留一個位置」多年來深入歐盟邊境,走近庫德族難民的故事,台灣攝影師張雍繼《月球背面的逃難場景》後,去年發表的文字攝影書《牧羊人與屠宰場—庫德斯坦日記》再度榮獲金鼎獎,他一方面欣喜於紀實的影像作品受到關注,而另一方面他表示:「這個獎若能換他們更好的處境多好,作為攝影者,我的責任是一再去那裡,故事發生的地方。」

本屆金鼎獎17日舉辦頒獎典禮,連續兩部文字攝影書都獲獎的張雍,自2015年便走訪歐盟邊境的庫德族難民,而後又於2018至2019年到了伊拉克北邊的庫德族自治區,那2個多月的旅行「我這一輩子從來沒有那麼特別的旅行經驗,遇到這麼特別的一群人,不只是我看待攝影的方式有很深刻的影響,包含我看周圍人群、看世界的方式,都因為這個特別的經驗而有所改變。」張雍說。

「沒有人不希望被好奇,被注意」一直以來認為攝影師的角色是在現場聽故事的人,張雍認為要說出不同語言、不同膚色的群體相異的地方很容易,但其實找到相同之處才更有意義。不論是難民營或精神病院,張雍都感受到這些人的熱情,他說:「即便是在精神病院中,隔著像牢寵般的鐵欄桿,還是能感受到對彼此的好奇如此真實。」

「這兩部攝影書,作者其實是被拍攝的很多朋友,我只是掛名」張雍走入當地人都很少有機會走進的庫德族市鎮,在零下的溫度中,與庫德族難民一起體驗著食物不足的生活,對張雍而言「走進故事現場是福氣」,「盡量和被拍攝的人相處久一點,找到他們自在,我也自在觀看的角度,是team work」。對他而言,這正是他和故事相處的方式,張雍說:「當大家同坐在一張地毯上,故事才要開始,那是朋友的關係,影像只是證據。」

就像是張雍走進庫德族的帳蓬,一個庫德父親向他介紹自己家那一大疊的家庭照片,像是他在營火前與庫德友人分享著罐頭,聽他們把逃難過程編譜成一首歌,對張雍而言「每個作品,其實也可以說是我的家庭相本」他認為這樣的心態在故事現場對自己是很好的練習,尤其在社群媒體發達的時代,他觀察人們反而活在同溫層,「只聽自己要聽的,對另一群人誤解」。透過自己的文字攝影書,張雍也希望人們練習不輕易貼標籤,用不同的眼光去看待人和人的關係,以更人性的方式反思生活。

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。