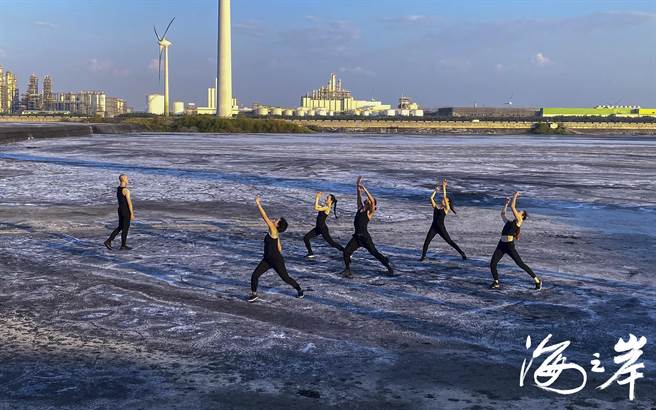

曾獲國家文藝獎、台灣國際紀錄片影展(TIDF)傑出貢獻獎的紀錄片導演柯金源,26日將推出他執導的第33部紀錄片《海之岸》,首度揚棄紀錄片傳統敘述手法,嘗試以編導概念,透過跨領域、共創的模式,與「人劇團」表演藝術工作者合作,呈現台灣海岸環境變遷相關議題,讓年輕表演者在海岸現場即興創作,引領觀眾思考人與海洋的關係。

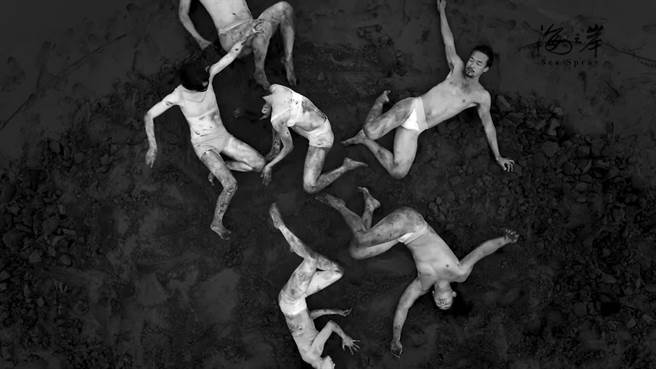

《海之岸》共呈現包括八里、芳苑、南王等八處海岸環境的變遷,這些都是柯金源長期關注的議題,他見證了有的地方40年來不斷開發破壞,或兩百年開發歷史下人與環境取得平衡,以及依舊保有原始樣貌的不同型態,參與共創的「人劇團」成員依各地樣態,設計不同肢體與環境意象的表徵,呈現二元對比、隱喻、批判等符碼,也是讚嘆、憤怒、感傷,以及期待、感恩的複雜心情。

片中配樂在依循這個原則下,柯金源邀請四位音樂創作者,為不同的海岸情境創作音樂,原住民音樂家丹耐夫正若用多種自製樂器吹奏、敲打出獨特的樂風韻味;「農村武裝青年」的阿達,以向陳明章學來的台語唱念形式,為每一段落加入註解;俐君以大提琴讓表演藝術家的內涵更具情感的渲染力;年輕音樂創作者桃子延續現場的大提琴演奏,為紀錄片尾帶來可以撫慰沈靜的總結。

主持人在今天首映後座談向柯金源提問,記錄並看到海岸環境不斷惡化會不會感到挫折?柯金源強調:「我們沒有悲觀的權利,不是看到希望才努力,而是努力才有希望。」他之所用這樣方式表現,是希望大家能感受目前的海岸環境;「人劇團」創辦人、藝術總監暨團長蔡旻霓表示,在長達近兩年的製作時間,有許多事情她也是到現場才知道,過程中不斷在學習,接下來最重要是採取行動,將在芳苑啟動「看見灘地」復育計畫。

《海之岸》紀錄片22日在台北華山光點舉辦首映會,「人劇團」表演藝術工作者化身為漫步在灘地上水鳥,引領觀眾入場,並以身體演繹水鳥築巢、生物繁衍的樣貌,搭配丹耐夫正若以鼻笛、竹管吹奏的樂聲,以及海浪自然聲,讓觀眾在放映前,先沉浸在海岸浪濤的現場。公視「我們的島」26日晚10點正式播出。

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。