台灣俚諺有各種好魚排行榜,最常見的「十大」版本為:「一午二紅沙,三鯧四馬鮫,五鮸六嘉鱲,七赤鯮八馬頭,九烏喉十春子」,現在已經網路一大抄,連官方機構、海產販業者都引用了。

但長期研究基隆文史的曾子良教授跟我說,他多年前在基隆大沙灣安瀾橋一帶做田野調查,曾訪問當地耆老,這句俚諺最後不是「九烏喉十春子」,而是「九春子十烏喉」。

曾教授認為,以台語來說,「九春子十烏喉」才能與上一句「七赤鯮八馬頭」押韻。

我完全同意曾教授所說台語押韻的論點,因為俚諺的特色就是好講好記,押韻可說是原則。春子音tshun-tsú/tsí,而烏喉音oo-âu,才能與上一句馬頭音bé-thâu押韻。

春子、烏喉與鮸魚、黃魚同屬石首魚科,此科魚類的頭內有顆特大「耳石」。春子、烏喉相對是較小的石首魚科,都非常美味,可能有很多人認為烏喉更勝春子。我認為,二魚既已同入「十大」,再去比較排名第九或第十,其實意義不大,但配合整句俚諺的押韻非常重要。

春子、烏喉都是俗名,根據中研院《臺灣魚類資料庫》,烏喉是「黑屬」,學名Atrobucca nibe;春子則包括黃姑魚屬、叫姑魚屬、白姑魚屬的魚種。這種魚會發出咯咯叫聲,以「姑」聲而俗稱「叫姑魚」、「黃姑魚」、「白姑魚」、「黑姑魚」。

烏喉的美味,可以從南台灣一句台語俗語看出:「若有錢,烏喉都會盤山過嶺;若無錢,三界娘嘛無才調躘入戶樽(lìng li̍p hōo-tīng)。」

這句話意思是說:如果有錢,烏喉自己都會從海裡翻山越嶺而來;如果沒錢,連厝邊溪中的三界娘仔都不會跳進門。「三界娘仔」泛指台灣早年生長在田間、溝渠、溪流內的小魚,而今在多數地方早已絕跡。

台灣的「烏喉」,並不是日本俗稱的「喉黑」(ノドグロ)。日本「喉黑」正名是アカムツ(Doederleinia berycoides),漢字「赤鯥」,此魚是紅色的,但喉是黑色的,故稱「喉黑」,在台灣則稱之「紅喉」。

「十大」俚諺中的「馬鮫」,可以泛稱鯖科馬加鰆屬的馬鮫、塗魠、白腹,一般認為馬鮫味道不如塗魠、白腹。

嘉鱲、赤鯮都是鯛科,馬頭魚則是弱棘魚科馬頭魚屬。但馬頭魚也是美味之魚,所以日本人稱嘉鱲為真鯛,赤鯮為黃鯛,馬頭魚為甘鯛。

紅沙一般指布氏鯧鰺,此魚在生鮮時外表粗皮呈粉紅色,以粉紅+沙皮而被稱為紅沙。

當然,當年的美味排名是以台灣沿岸近海的野生魚來評比,現在加入進口、養殖的魚種,加之野生魚因捕撈過度而有變小的情形,此一排名已不準確,只能參考。

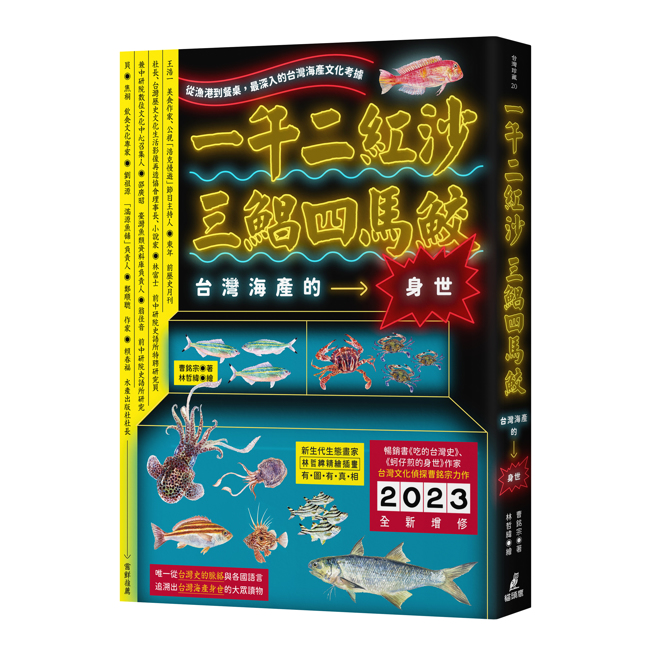

【內容簡介】

台灣四面環海,海產文化自然發達。從夜市的蚵仔煎、居酒屋的一夜干到婚宴必不可少的紅蟳米糕,海鮮料理早已深入生活之中。但是對於這些來自水中的佳肴,我們究竟又了解多少?

海鮮是活的,語言也是。本書從語言文化切入,不但參考大量文獻紀錄,更深入民間訪談許多業者和漁民,帶我們從路邊攤走到中研院,認識那些海產的前世今生:比如常被做成一夜干的的午魚跟中午有關係嗎?魚市場常見的黃雞魚跟雞有什麼關係?台語童謠《西北雨》裡敲鑼打鼓的「鮕鮐兄」又是誰?

透過這本用語言文化切入,兼具論文水準和散文筆調的著作,讀者將可以輕鬆卻深入地展開一場海洋文化巡禮。

【作者簡介】

曹銘宗

台灣基隆人,東海大學歷史系畢業,美國北德州大學新聞碩士。現任作家、講師,兼任導遊,關注台灣庶民的語言與文化,致力台灣歷史的史普寫作。

曾任聯合報文化記者及主編、東海大學中文系兼任講師、中興大學駐校作家、聯合新聞網〔讀.書.人〕專欄作家。

曾以〈回來做番:當代平埔的族群認同與文化復興〉、〈檳榔西施的文化觀察〉、〈數位@文化.tw〉等系列報導,獲得三次吳舜文新聞獎文化專題報導獎。

出版四十種台灣歷史、文化、民俗、語言、人物著作,包括《台灣史新聞》、《蚵仔煎的身世:台灣食物名小考》、《大灣大員福爾摩沙:從葡萄牙航海日誌、荷西地圖、清日文獻尋找台灣地名真相》(與翁佳音合著)、《吃的台灣史:荷蘭傳教士的麵包、清人的鮭魚罐頭、日治的牛肉吃法,尋找台灣的飲食文化史》、《遠見與承擔:中研院數位人文發展史》、《自學典範:台灣史研究先驅曹永和》、《激骨話:台灣歇後語》,以及《鷄籠中元祭》、《台灣小吃之美:基隆廟口》、《台灣宗教之美:迎媽祖》等繪本文字。

2021年9月出版首部歷史小說《艾爾摩沙的瑪利亞》。

(本文摘自《一午二紅沙 三鯧四馬鮫》)

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。