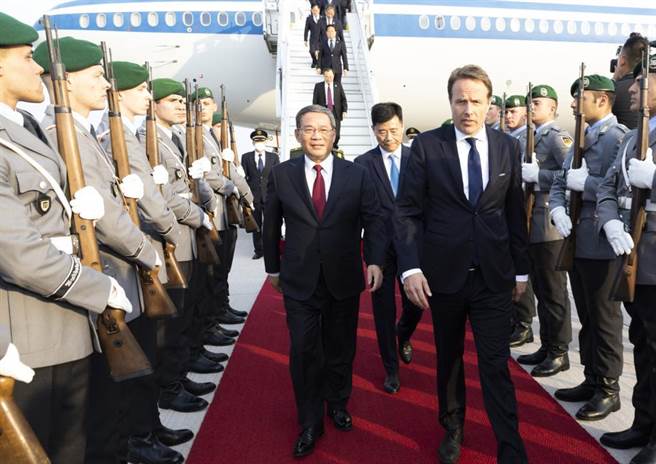

大陸總理李強赴德國訪問,喊話雙方應該共同維護國際產供鏈穩定。針對德國對華出口持續下滑,中國社會科學院中德合作中心祕書長胡琨撰文表示,這是德國國內與國際各類政治與經濟力量複雜博弈的表現,但中德互為對方重要的市場,唯有與華合作,德國經濟才能去風險。

胡琨19日在大陸《環球時報》撰文指出,近期發佈的資料顯示,德國國內生產總值連續兩個季度收縮,即2022年第4季度和2023年第1季度環比分別減少0.5%和0.3%,陷入技術意義上的衰退,引發外界對德國經濟發展現狀與前景的擔憂。

胡琨認為,中德貿易關係近期出現的消極變化值得警惕,即在德國出口形勢總體好轉的背景下,它的對華出口卻持續下滑。2023年第一季度德國對華出口同比下降12%,4月同比繼續減少9.6%,中國對德國汽車及零部件需求下滑是德國對華出口下降的主要原因。目前,中國為德國第四大出口目的地,對華出口只占德國出口的不到6%。與此同時,儘管中國仍然是德國第一大進口來源地,但德國對中國商品的需求也在收縮,2023年第一季度同比減少9.7%,中國作為德國最大交易夥伴的地位有被美國超越的風險。

胡琨表明,這些變化,並不完全遵循純粹的經濟邏輯,而是德國國內與國際各類政治與經濟力量複雜博弈的表現。中德在經貿領域深耕多年,雙方互為對方重要的市場,德國是中國引進技術和資本的重要來源地,中國製造業則是德國企業參與國際競爭的關鍵環節,雙方都從雙向依賴的經濟合作中受益頗深。在綠色經濟領域,中德更是優勢互補,是天然的理想合作夥伴,2023年第一季度,德國從國外進口的產品中,39.2%的鋰電池和28.2%的電動汽車都產自中國。

胡琨強調,無論是為中德兩國經濟的穩定與持續發展,還是著眼於全球經濟綠色轉型的順利,中德兩國在政治上求同存異、在經貿領域相向而行,無疑都是尤有必要和最理性的選擇。

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。