相較於其他發生在西元一千年的邂逅,諾斯人與美洲原住民的邂逅沒什麼長期效應。幾句對話、偶爾交換物品、或許還有幾場肉搏戰——諾斯人和美洲原住民就只有這等程度的接觸。

既然知道一四九二年後,美洲原住民一接觸歐洲病菌便集體身亡,我們不禁懷疑,西元一千年時美洲原住民是否遭逢同樣的命運。兩部傳奇都沒有提到原住民在遇到諾斯人後生病的事,倒是有一回諾斯人莫名其妙病倒,可能是吃了腐敗的鯨肉所致。

事實上,美洲原住民也不是在一四九二年後馬上陷入疾病危機。他們是過了二、三十年,到一五二○年代才開始大量喪命。雙方接觸短促——諾斯人在蘭塞奧茲牧草地只住十年——或許沒有給諾斯人足夠的時間傳入疾病給北美洲原住民。

到一四九二年時,歐洲對格陵蘭和文蘭的知識已經消退。那一年,一封教皇信件描述格陵蘭是「接近世界邊緣的島嶼……因為島嶼周圍覆蓋著冰,很少船隻航行到那裡,唯有八月冰消融時才可能登陸。因此,一般認為過去八十年沒有船隻到過那裡,也沒有主教或神父去過那裡。」

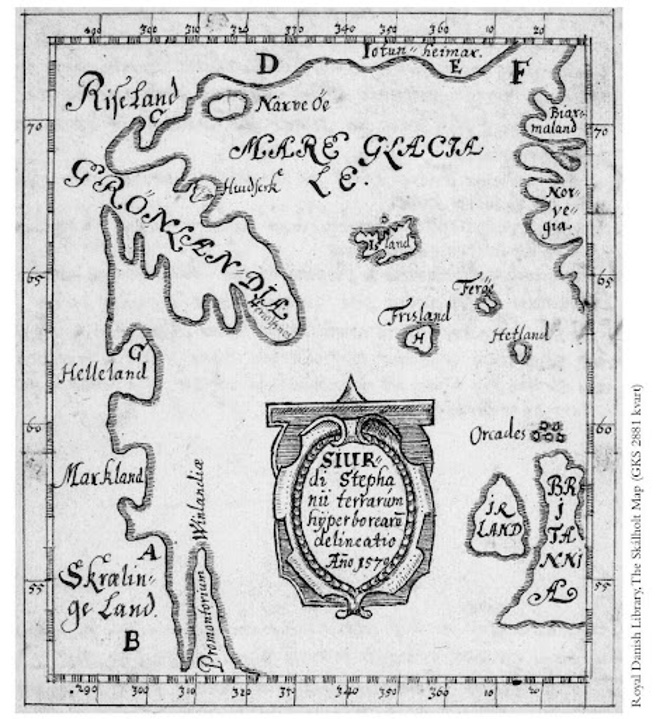

儘管如此,不來梅的亞當的紀錄仍在一個懂拉丁文的小學者圈子裡流傳。一五九○年,哥倫布首次航行近百年後,一位名叫席格杜爾.史蒂凡森的冰島教師畫了一張地圖支持冰島人比哥倫布更早發現美洲的主張。

在他的地圖東緣,有挪威、英國、愛爾蘭等各自分離的幾塊陸地;一個大陸塊則從地圖北緣延伸到西緣,上面包含格陵蘭、赫爾呂、馬爾克蘭和斯卡林土地,再越過一個狹長的水灣,便是文蘭地岬。對英斯塔德夫婦而言,這張圖把文蘭地岬描繪成尖端是個關鍵線索,促使他們前往紐芬蘭北端尋找諾斯人聚居地。

史蒂凡森的地圖喚醒歐洲人對西元一千年諾斯人航往美洲的記憶,也喚起許多與現今全球化相同的難題。萬一武器技術不相當、爆發戰事怎麼辦?貿易失衡會有什麼後果?如果一方人數較多,另一方該做些什麼來彌補?以及,為什麼向對方學習是如此困難的事,就算對方精通某項明顯有用的技術?

諾斯人在美洲遭遇美洲原住民時,他們擁有金屬工具的優勢。但諾斯人決定撤退,或許是因為美洲原住民驍勇殘暴,也或許是因為諾斯人不易取得賴以生存的補給品。同樣地,在圖勒人從阿拉斯加遷入格陵蘭的同時,諾斯人卻慢慢退出格陵蘭。諾斯人在美洲與美洲原住民,以及在格陵蘭與圖勒人的邂逅,象徵西元一千年時的邂逅較為勢均力敵,與西元一五○○年後厲害的槍砲幾乎讓歐洲人占盡上風截然不同。

因為開創了一條新的西行之路,斯堪地那維亞人橫越大西洋的航程相當重要。在西元一千年前後開闢多條新航線,諾斯人在這個西起蘭塞奧茲牧草地、東迄裡海的廣大帶狀區域十分活躍。他們也開了往格陵蘭最北端的一條路線,也說不定去過更南邊的目的地。

諾斯人航向美洲的行程教給我們另一件與全球化有關的要事:他們的航程並未開啟美洲的貿易。我們將在下一章看到,他們遇到的美洲原住民已經有長距離貿易了。歸根結柢,諾斯人的航程之所以意義重大,是因為他們的探險連結了大西洋兩岸既已存在的貿易網,由此開啟了全球化。

(本文摘自《西元一千年:探險家連結世界,全球化於焉展開》/時報出版)

【內容簡介】

震撼登場!大膽挑戰既有歷史脈絡,

今日全球化並非肇始於十五世紀末的哥倫布時代,

西元一千年——才是真正全球化的濫觴。

一部真正名副其實的全球史

很多人相信在西元一千年將至的年代,除了少許例外,世上沒什麼重要的文化發展或地緣政治邂逅,相信那時歐洲人還沒去過北美洲、最遠的航海壯舉是維京人侵略不列顛。若是如此,我們要如何解釋出現在墨西哥奇琴伊察馬雅神廟壁畫上的金髮人物呢?維京人是否可能在馬雅的顛峰時期,就找到前往美洲的路呢?

得獎史學家韓森主張西元一千年是世上第一個重要文化交流和探索的時間點。援用近三十年的研究,她提出極具說服力的見解:許多截然不同的社會在那時初次相遇,有的引發衝突,有的促成合作,而當時的情況,令人不寒而慄地想起現今局勢。

如果你讀過賈德‧戴蒙的《槍炮、病菌與鋼鐵:人類社會的命運》和哈拉瑞的《人類大歷史》,本書是部大膽、挑釁的記述,將讓你重新思考你自以為瞭若指掌、關於現代世界如何成形的一切。那也將立起一面鏡子,反射我們今天經歷的希望和恐懼。

【作者簡介】

韓森(Valerie Hansen)

是耶魯大學歷史系史丹利伍德沃德教授(Stanley Woodward Professor),教中國及世界史。身為造詣深厚的學者及作者,為了《西元一千年》這本書,她遠赴近二十國旅行進行研究調查。另著有《絲路新史:一個已經逝去但曾經兼容並蓄的世界》(The Silk Road:A New History)及《開放的帝國》(The Open Empire)。

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。