因國共內戰及兩岸對峙,金門曾實施戒嚴長達43年、戰地政務實驗36年,生活中許多權利、事物受到限制,例如拍照、籃球、通信等,這些可能洩漏軍機或偷渡的工具,在金門人生活與記憶被迫「缺席」,雖是遺憾,但也是文學與藝術創作泉源,金門出身的教授、詩人、藝術家張國治成長的經驗,促使他在耳順之齡,以文藝復興使命感,回鄉催生《醉影金門》主題攝影暨文件展,以另類形式彌補生命中的缺席。

早年金門鄉親對外交通仰賴軍方,許多人都有搭乘海軍運輸艦的經驗,張國治表示,艦上汽油桶、各種物資與人員擠在一起,視覺、嗅覺、聽覺與味覺交互作用,當時因軍管且貧窮沒有相機,只能用速寫來記錄,若有相機,他一定可拍出很棒的照片;小時候在家族祠堂上課也沒有留下照片,但直到他近年看到徐宗懋整理金門基督教會牧師在祠堂上課照片,消失的記憶立刻被喚醒;所以,攝影不僅在記錄、發現,也是評價事物的媒介,這次策展他特地選擇影像、文字、口述、書信和手稿並陳,透過不同載體共同建構近一甲子的金門記憶與容顏。

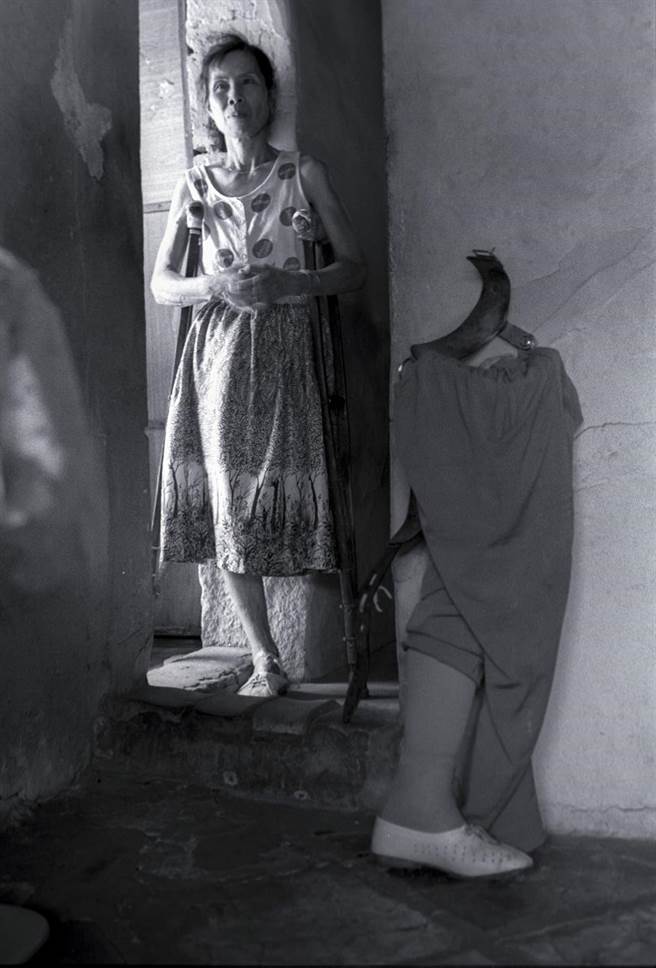

《醉影金門》匯集老中青三代,參展者包括現年91高齡,曾任外交部攝影官40年的許捷芳,他見證本國外交史,也紀錄1965年左右外賓至金門參訪的珍貴影像;服役時擔任醫官並親歷823砲戰的前輩攝影家黃伯驥,用口述記錄戰火下的金門;花崗石醫院院長趙善燦少將的女兒趙孝萱,提供父親留下的金門醫療工作的文章;知名攝影家莊靈提供大哥莊申於金門服役期間,與父親莊嚴(曾任故宮博物院副院長)及臺大教授臺靜農討論發現漢磚的書信;張國治高一時用租借相機所拍攝的第一卷底片,將首度展出;攝影文物收藏家陳祐明展出典藏的金門影像作品,其他還包括顏明邦、蔡文祥、包德納 (Bernard Bordenave)、江思賢、徐欽敏、張哲榕、黃子明等影像創作者,分別用不同視角與觀點,呈現他們眼中的金門。

張國治以帶有詩意的《醉影金門》為展覽定名,凸顯金門酒香遠近馳名,策展團隊包括金門女婿、北科大助理教授吳宇凡、臺藝大副教授姜麗華、台灣攝影博物館文化學會前理事長洪世聰等人,近百件攝影作品依其脈絡,分為「戰史蹤跡迷」、「浯洲吾民樣」、「藝憶人文風」三主題,首展自10/23至11/3日在金門登場,另安排12/1至12/12,在新北市中和「八二三紀念公園」的國立臺灣圖書館4樓雙和藝廊展出;兩地展覽期間配合舉辦座談,金門場當天講座主題為「捕捉那暗室中晃動的影像─從《醉影金門》看攝影檔案的徵集、整理與脈絡建構」,在雙和藝廊參展者將分享視窗下的金門經驗。

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。