氣候變遷、海平面上升,全球沿岸棲地逐漸消失,科博館生物團隊5日表示,經研究發現,蘭嶼蛇類原以「海龜蛋」為食,因海龜面臨沒有無沙灘可產卵危機、加上人為保護海龜,導致蛇類轉而掠食「蜥蜴蛋」,其中「梭德氏草蜥」蛋每年遭掠食最多,高達1萬7589顆,導致蜥蜴等爬行類族群量急遽下降,未來恐瀕臨滅絕。

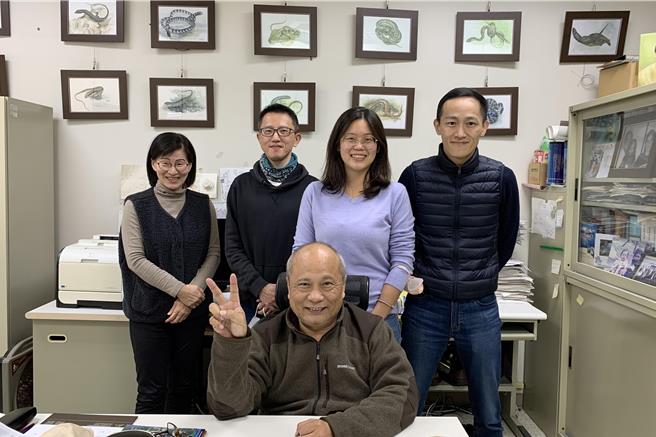

國立自然科學博物館學術副館長黃文山從1997年起,率領生物學組林展蔚博士、廖鎮磐博士、台灣大學助理教授周均珈等人,以「氣候變遷與人為保育海龜之間的加成作用,如何衝擊蘭嶼陸域生態系的平衡穩定」等為研究主題,在蘭嶼長達監控爬行類群集動態長達23年。

科博館團隊指出,海岸侵蝕造成沙岸面積大量削減,海龜面臨沒有無沙灘可產卵危機,再加上人為介入保護,導致原以「海龜蛋」為食的蛇類取食遭阻,改而掠食「蜥蜴蛋」,改變爬行類食物網平衡。

黃文山表示,生態人士自1990年中期起在蘭嶼「小八代沙灘」展開保護海龜巢行動,阻蛇類掠食「海龜蛋」;蘭嶼最大海龜產卵地「東清灣」自2001年起,即少有海龜築巢紀錄,小型蛇類「赤背松柏根」過去主要在海龜產卵的沙灘覓食,被迫改變取食陸生「蜥蜴蛋」,每年掠食「蜥蜴蛋」約5000到1萬8000顆。

根據調查結果顯示,其中「梭德氏草蜥」蛋被掠食數量最高,每年多達1萬7589顆。此外,長尾真稜蜥、多稜真稜蜥、斯文豪氏攀蜥及股鱗蜓蜥的蛋也損耗極大,蘭嶼多數爬行類生物族群數量急速下降,掠食者「赤背松柏根」和「臭青公」等蛇類,未來可能隨之面臨滅絕風險。

科博館研究團隊表示,相較之下,綠島和屏東沿岸沒有海龜,長尾真稜蜥、斯文豪氏攀蜥等爬行類近20多年來數量穩定,印證「龜蛋的消失,是衝擊蘭嶼島上爬行群集結構改變的驅力」。此項研究集結科博館、台灣大學及美國聖地牙哥州立大學三方跨國團隊,在2023年底登上國際頂尖科學期刊《Science Advances》。

發表意見

中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時,表示已詳細閱讀並完全了解,且同意配合下述規定:

違反上述規定者,中時新聞網有權刪除留言,或者直接封鎖帳號!請使用者在發言前,務必先閱讀留言板規則,謝謝配合。